30-01-2015

Grèce – Le changement commence

Cette fois-ci, tout le monde, sondages et commentateurs, avait prévu une victoire de Syriza. Tout ce qui était en débat, c’était l’ampleur. Le 25 janvier au soir nous avons eu la réponse. Syriza arrive en tête avec 36,3%, plus de 9 points de mieux qu’en 2012, mais rate d’un cheveu la majorité absolue avec 149 sièges sur 300.

Loin derrière, la Nouvelle démocratie (ND) du premier ministre sortant Antónis Samaras avec 27,8 qui s’est pourtant maintenue un peu près depuis 2012, perdant moins d’1%. On ne peut pas en dire autant pour son partenaire de coalition, le parti de centre gauche « socialiste », PASOK. Ce parti, avec 4,68%, s’approche dangereusement de la barre de 3% en-dessous de laquelle un parti ne siège pas au parlement.

Il paie le prix fort pour avoir trahi sa propre base populaire, qui s’est massivement déplacée vers Syriza. Le parti Dimar, une scission de droite de Syriza qui a brièvement fait partie de la coalition gouvernementale, a déjà sombré, avec 0,5%.

Deux grands, cinq petits

Le nouveau parlement est donc constitué donc de deux grands, Syriza et ND, et de cinq petits faisant entre 4,68 et 6,28%. Les néo-nazis d’Aube dorée perdent du terrain depuis 2012, mais devient le troisième parti. S’ensuivent le parti de centre-gauche To Potámi, le Parti communiste grec (KKE) stalinien et ultra-sectaire qui refuse toute collaboration avec Syriza, les « Grecs indépendants » (ANEL), scission de la ND et finalement le PASOK.

Premier problème pour Syriza : trouver un allié pour avoir une majorité de travail au parlement. Il y avait deux possibilités, To Potámi et ANEL. To Potámi est un nouveau parti créé l’année dernière ; un parti bon chic bon genre, tout à fait engagé à rester dans les bornes de la politique néolibérale en général et celle de l’Union européenne en particulier (y compris les mémorandums qui ont été le moteur de l’austérité).

Son ambition avoué, s’il se trouvait en coalition avec Syriza, était de tirer le gouvernement vers la droite. C’était donc positif que Syriza ait refusé cette perspective. Restait l’ANEL, qui avait deux avantages : d’être sans ambigüité contre l’austérité (ils avaient quitté la ND sur cette question) et d’être suffisamment « eurosceptique » pour que Syriza puisse compter sur son soutien face aux pressions de l’UE.

Alliance anti-Troïka

Si on peut comprendre la logique de ce choix, dans une situation où il n’y avait pas vraiment d’alternative, il faut aussi voir que c’est un choix qui peut poser quelques problèmes, et ceci à deux niveaux. D’abord, l’ANEL reste un parti de la droite nationaliste, anti-immigrés, opposé au mariage pour tous et en général conservateur sur les questions de société.

Ensuite, ce choix ouvre le flanc aux accusations du genre, « la gauche populiste et la droite populiste, c’est la même chose ». Mais la priorité du nouveau gouvernement est de rompre avec l’austérité, les réformes néolibérales, les diktats de l’Union européenne. C’est pour ça qu’il a était élu. Et sur ce terrain-là, aujourd’hui, il n’y avait pas deux choix d’allié.

Sur ce terrain prioritaire, les premiers signes sont positifs. Sur plusieurs questions, le nouveau gouvernement a rapidement adopté des positions fermes. Les privatisations des aéroports d’Athènes, du port du Pirée et de l’entreprise publique d’électricité ont été immédiatement suspendues et seront sans doute annulées.

L’augmentation du salaire minimum au niveau de 2010 a été réaffirmée, l’intention d’abroger les contre-réformes qui ont démantelé le droit de travail aussi. Dans un geste hautement symbolique, le nouveau ministre des Finances Yanis Varoufakis, a annoncé la réembauche des femmes de ménage de son ministère, qui avaient été licenciées et qui ont mené un combat épique pour exiger leur réintégration.

Défis boursiers

Il reste pourtant des défis majeurs. Depuis dimanche, la Bourse d’Athènes a chuté. Les actions des banques ont baissé vertigineusement, des dépôts sont retirés. Les banques ont le droit de se refinancer auprès de la Banque centrale européenne, mais seulement jusqu’à l’expiration du plan de sauvetage le 28 février.

Les négociations avec l’Union européenne sur la question de la dette vont commencer. D’un côté, la question de la dette ne semble pas complètement fermée. « Payer les intérêts sur son fardeau de dettes exigerait de la Grèce de gérer une économie quasi esclavagiste (…) purement au bénéfice de ses créanciers étrangers ». Uns déclaration incendiaire d’Alexis Tsipras ? Non, de l’éditorial du Financial Times de Londres du 27 janvier.

Il y a en effet des débats dans les mondes de la finance et de la politique. Certains préconisent une restructuration de la dette et l’annulation d’une bonne partie, comme l’exige Syriza. D’autres ne veulent pas aller aussi loin, mais sont prêts à baisser les taux d’intérêt et à prolonger les échéances; d’autres encore, surtout en Allemagne, ne veulent pas en entendre parler.

Selon eux, il ne faut pas créer un tel précédent, car derrière la Grèce, il y a l’Espagne, le Portugal, l’Irlande, l’Italie, Chypre… Il y a pourtant une question sur laquelle tous nos adversaires sont d’accord : il n’y aura pas de cadeau.

A l’aune des épreuves de forces

La contrepartie de toute concession sur la dette, radicale ou modérée, est la poursuite des réformes. Et là est le nœud du problème : pour le monde du capital, pour les banques, pour l’Union européenne, pour le FMI, ces réformes, dont le but est de démanteler l’Etat social, baisser le coût du travail, ouvrir la Grèce au capital étranger, sont fondamentales.

Et là-dessus Syriza, ne donne pas de signe qu’elle bouger, ni sur les privatisations, ni sur le code du travail, ni sur la restauration des services publics. Ioánnis Dragasákis, vice-premier ministre qui sera chargé des négociations avec la Troïka, vient de déclarer : « Nous ne continuerons pas la politique du désastre. Le mémorandum en cours jusqu’ici est terminé ».

Il parle aussi «des investisseurs qui se sont trompés en misant sur des privatisations qui n’auront pas lieu ». Dragasákis, qui passe pour un «modéré» au sein du gouvernement, ajoute : « Il ne s’agit pas d’épreuves de forces mais de dialogue ».

L’un n’exclut pourtant pas l’autre et des épreuves de force, il y en aura, comme il le sait sans doute. Dans ces épreuves, il faut que Syriza puisse compter non seulement sur la mobilisation populaire en Grèce, mais sur le soutien de la gauche et des forces de progrès en Europe. Car toute victoire de Syriza sera aussi notre victoire et ouvrira la voie à d’autres brèches dans le mur d’austérité.

23-01-2015

Devenons des taches d’huile d’olive

Ce dimanche 25 janvier, la Grèce va voter pour l’ensemble de l’Europe. Une bonne quarantaine d’années après le tournant néolibéral du capitalisme occidental, et sept ans depuis le déclenchement de sa crise, une première nation européenne s’apprête à tirer le frein d’urgence. Cette action qui se produira dans le wagon grec fera trembler le train européen qui se dirige à toute vitesse vers le précipice.

Si les néolibéraux ont perdu leur hégémonie idéologique depuis quelques années déjà, ils ont jusqu’à présent pu maintenir leurs politiques faute d’alternative concrète. A l’instar d’un certain nombre de pays d’Amérique latine qui se sont engagés dans une voie non-capitaliste depuis une quinzaine d’années, le Vieux continent pourrait leur emboîter le pas – à sa manière.

La majorité absolue, la condition de départ la plus favorable

Mais rien n’est encore joué. Certes, il semble acquis que Syriza remportera les élections et formera le prochain gouvernement grec. Encore n’est-il pas clair si la coalition de la gauche radicale disposera d’une majorité absolue à la Vouli, le parlement grec, pour pouvoir gouverner avec les coudées franches. Syriza elle-même n’est pas un parti homogène, mais une coalition composée d’une myriade de tendances internes plus ou moins influentes.

Cette coalition comprend aussi bien Synaspismos, la force dominante de Syriza et qui est issue des courants eurocommunistes des années 70. On y retrouve l’Organisation communiste de Grèce (KOA), issue du maoïsme et dont l’anti-impérialisme est la matrice fondamentale. A « l’opposé », pourrait-on dire, il y a également la Gauche rénovatrice communiste et écologique (AKOA), l’ancien « Parti communiste de l’intérieur », c’est-à-dire non-soviétique en opposition au parti communiste « de l’extérieur » (KKE), intitulé ainsi en référence à son suivisme moscovite. La liste est longue, elle comporte une bonne douzaine d’organisations.

Cela signifie qu’avant de pouvoir négocier une politique avec un éventuel partenaire de coalition, Syriza doit négocier avec « elle-même ». On peut déjà noter que cette hétérogénéité donne du fil à retordre à bon nombre de journalistes et commentateurs politiques peu aguerris aux subtilités de la gauche, et qui, peu habitués à devoir prendre au sérieux des organisations de la gauche radicale, se trouvent devant la lourde tâche de déchiffrer ce qu’ils ne peuvent plus, par la force des choses, ignorer.

La bataille de l’information

C’est d’ailleurs un aspect auquel les militant-e-s en Europe devront faire face : la désinformation, qu’elle soit consciente car véhiculée par des groupes de presse appartenant au grand capital, ou inconsciente car relayée sur base d’imprécisions ou d’incompréhensions souvent le fruit de condition de travail précaires des journalistes.

Il y a quelques jours encore, un « spécialiste » de la Grèce expliquait à Nicolas Demorand sur France Inter (tout de même) que « certaines voix » au sein de Syriza seraient opposées à la sortie de la Grèce de l’euro. Le spécialiste ignorait probablement qu’il s’agit de l’exact contraire, la majorité désirant rester dans l’euro tandis que « certaines voix » demandent le contraire. Le travail de réinformation ne sera donc pas facile.

Le problème de Syriza n’est plus de remporter les élections. Le problème sera de remporter, une fois au gouvernement, le bras-de-fer avec la grande bourgeoisie grecque ainsi qu’avec les marchés financiers internationaux et leurs relais politiques que sont la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Sans oublier que l’ensemble des 27 autres gouvernements ne facilitera pas les négociations autour du remboursement de la dette.

L’étreinte qui étouffe

Pour cela, ils mettent déjà en place plusieurs stratégies. Celle de l’intimidation tout d’abord à l’instar du président de la Commission Jean-Claude Juncker ou du ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble ou encore du président de l’Eurogroupe, le très libéral hollandais Jeroen Dijsselbloem, qui menacent ouvertement les Grecs de leur couper les aides européennes (qui d’ailleurs n’en sont pas), voire d’agiter le spectre du « Grexit ».

Mais il y a aussi la méthode subtile, celle de l’étreinte. Certaines voix, même à droite, à l’instar de l’eurodéputé luxembourgeois Frank Engel (CSV) – qui passe beaucoup de temps en Grèce et parle couramment la langue – qui qualifie Syriza « d’organisation sérieuse » avec laquelle il sera possible de s’accorder.

L’establishment européen et les marchés financiers ne craignant pas tant une victoire électorale de Syriza qu’une application par cette dernière d’une politique de rupture réelle avec la doctrine de l’austérité libérale. Pas seulement parce qu’il s’agit d’un Etat-membre de l’Union européenne, mais parce qu’ils prennent conscience que l’expérience pourrait faire tâche d’huile, ce qui est notamment le cas de l’Espagne.

Il n’y aura pas d’austérité soft

Leur enjeu ce dimanche soir sera d’ailleurs d’espérer non pas que Syriza ne sorte pas première des urnes (ce que même la droite grecque estime être désormais acquis) mais que Syriza soit contrainte, faute de majorité absolue, de trouver un partenaire de coalition, fût-il petit. Ce n’est pas pour rien que fut créé, en mars 2014, le petit parti « To Potami » (« Le fleuve »), autour d’un journaliste de la télévision et qui s’adresse aux déçus des partis traditionnels tout en les maintenant dans l’orbite libérale.

Ou bien la création, en réponse au discrédit total du PASOK qui gouverne avec la Nouvelle Démocratie (droite), par son ancien Premier ministre Georges Papandréou, d’une nouvelle formation social-démocrate, « Kinima » (« Le Mouvement »). Mais le PASOK lui non plus n’exclut pas de soutenir un gouvernement Syriza, à condition qu’il parvienne à réintégrer le parlement.

Nous le voyons, les pressions autour de Syriza sont diverses et intenses. Et elles représentent un véritable danger si elles parviennent à « assagir » Syriza, c’est-à-dire à l’amener à se limiter à une gestion « plus sociale » d’une politique dictée par la Troïka. Mais les politiques criminelles de la Troïka sont aussi compatibles avec la satisfaction des besoins élémentaires de la population grecque que l’huile et l’eau.

La Grèce, c’est l’Europe

La nomenclature européenne fera ainsi tout son possible afin que le gouvernement Syriza échoue, que cela passe par le sabotage pur et simple ou l’étreinte étouffante. Devant une situation sociale qui ne s’améliorerait pas, il n’est même pas à exclure que des mesures autoritaires, si ce n’est en bottes et en uniformes, fassent leur (ré)apparition. Et ceci est tout aussi plausible dans un scénario d’échec que de succès.

Voilà pourquoi le succès de Syriza ne doit pas intéresser uniquement les Grecs, mais toutes celles et ceux en Europe qui souhaitent un changement de cap fondamental. Et cela passera nécessairement par des actions de solidarité concrètes dans tous les Etats-membres de l’Union.

Et ce, dans la perspective de contraindre nos gouvernements, si ce n’est de soutenir (ne rêvons pas trop), du moins de s’abstenir au maximum d’action hostiles envers la Grèce et son gouvernement. Si le renouveau grec a lieu, si Syriza parvient à améliorer sensiblement, dans une première phase, les conditions de vie des Grecs, ce sera une première en Europe ; une première qui fera des émules.

Devenons des taches d’huile !

Au Luxembourg, notre tâche ne sera pas que symbolique. Le calendrier politique est ainsi fait que le Luxembourg assumera la présidence de l’Union européenne durant le deuxième semestre de cette année. Il est évidemment impossible d’anticiper l’avenir. Six mois, c’est long, et d’ici là, nous ne savons pas où en sera le gouvernement grec.

Il n’empêche que le gouvernement luxembourgeois jouera un rôle de premier plan dans l’éventualité d’un bras-de-fer avec Athènes. Du probable trio Tsipras-Juncker-Bettel, deux seront luxembourgeois.

Autant dire que la solidarité luxembourgeoise avec le peuple grec ne pourra se limiter à un piquet de soutien. Il faudra mettre sur pied, et ce assez rapidement, un comité de solidarité aussi large que possible qui mettra tout en œuvre pour pousser le gouvernement luxembourgeois vers des positions les plus favorables possibles pour la Grèce.

Il faudra gagner la population locale à lutte des Grecs, faire comprendre qu’ils la mènent pour toute l’Europe et qu’il est possible de la mener chez nous. Il faudra également interpeller nos socialistes locaux, qui seront amenés à choisir concrètement entre les intérêts du peuple et les intérêts bancaires. Gardons grande ouverte la porte que la Grèce s’apprête à (nous) ouvrir.

09-01-2015

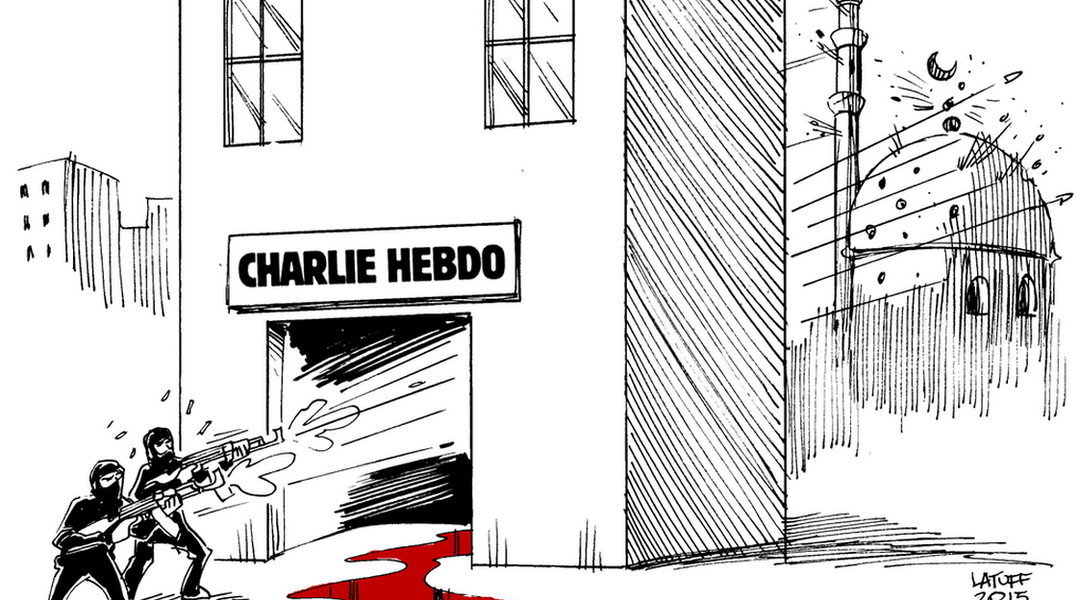

Charlie Hebdo : victime de la surenchère entre forces réactionnaires

Cet article a également été publié sur le site socialisme.be

Cette attaque d’une brutalité sans précédent a suscité une vague d’indignation et de colère qui a dépassé les frontières de l’Hexagone. Des dizaines de rassemblements spontanés se sont organisés dans de nombreuses villes de France, en Belgique et encore dans d’autres pays. La violence de l’attaque a créé une onde de choc qu’il est encore difficile de mesurer à l’heure actuelle, mais qui mettra du temps à s’apaiser.

Car toute attaque contre la liberté d’expression est une attaque contre tous nos droits fondamentaux : nos libertés individuelles, nos droits politiques, syndicaux… Ces droits n’existent pas seulement grâce aux lois et aux institutions « démocratiques ». Ils existent grâce aux hommes et aux femmes qui se lèvent chaque matin pour les défendre : journalistes, militants, travailleurs sociaux, délégués syndicaux, artistes… L’attaque contre Charlie Hebdo est un coup porté contre tous ceux-là.

La liberté d’expression que nous connaissons aujourd’hui est relative. Il ne saurait être question de liberté réelle tant que les magnats de la presse détiennent 90% des médias pour influencer l’opinion afin de défendre leur propre idéologie. Mais même de tels droits démocratiques limités (comme le droit de nous organiser, le droit de mener des actions collectives et la liberté d’expression) n’ont pu être arrachés que grâce à la lutte du mouvement des travailleurs.

Ne nous trompons pas d’ennemi

Nous devons donc nous mobiliser pour défendre ces droits contre ceux qui veulent nous bâillonner. Mais dans cette lutte, il ne faut pas se tromper d’ennemi. Il faut aussi prendre garde aux faux amis. Ceci mérite quelques explications.

Les gros amalgames se profilent déjà, en embuscade, venant de la droite et de l’extrême droite : « les terroristes sont des islamistes donc ‘l’islamisation’ de la France est un problème… ». Une communauté entière est assimilée à une poignée de fondamentalistes criminels. C’est tellement simple !

Et facile, tant le terrain a été patiemment préparé par de sinistres « polémistes » adeptes du suicide de la pensée et du déclin des valeurs humaines. Quelques faits divers avaient récemment fait monter le taux d’islamophobie dans l’atmosphère, comme signe prémonitoire d’une tempête qui s’annonçait.

A ceux qui seraient tentés par ces amalgames anti-musulmans, rappelons simplement deux faits. Premièrement, les victimes de la terreur islamiste sont majoritairement des musulmans. Ensuite, les islamistes n’ont pas le monopole de la terreur, bien au contraire : ces dernières décennies, les attaques contre les journaux étaient surtout le fait de l’extrême droite, de certains intégristes catholiques, ou encore des partisans de l’Algérie française…

En 2011, des dizaines de jeunes norvégiens sont tombés sous les balles d’un extrémiste de droite islamophobe. On pourrait multiplier les exemples…

L’unité contre le choc des civilisations

Mais l’heure n’est pas aux décomptes macabres. L’heure est à la mobilisation des jeunes et des travailleurs pour la liberté d’expression, contre toute forme de terreur, de racisme et de discrimination. Il ne faut pas laisser l’extrême droite et les partisans du repli sur soi identitaire occuper le terrain.

Pour éviter qu’à ce drame, s’ajoute celui d’un « choc des civilisations », les syndicats, les organisations du mouvement ouvrier, les associations doivent appeler à se rassembler et à rendre hommage aux victimes de Charlie Hebdo sur leurs propres bases : pour l’unité des travailleurs, des jeunes et de la grande majorité de la population quelles que soient son origine ou ses croyances, pour la liberté d’expression, contre tous les réactionnaires et les terroristes intégristes, contre les politiques racistes et impérialistes des gouvernements en France qui accroissent les divisions sectaires, l’intolérance et l’obscurantisme.

09-01-2015

Les frontières de la solidarité

Récension de l’ouvrage « Les frontières de la solidarité: les syndicats et les immigrés au coeur de l’Europe », par Adrien Thomas, Presses Universitaires de Rennes, Collection Res Publica

Parmi les conséquences de la mondialisation capitaliste, il y a l’internationalisation du marché de travail qui touche de manières diverses les pays capitalistes avancés et ceux dit en développement. Dans ce panorama, le Luxembourg occupe une place particulière. La tendance à l’internationalisation du marché du travail prend ici une dimension extrême.

Le salariat au Luxembourg est aujourd’hui composé de 29% de citoyens luxembourgeois, 27% d’immigrés (non-citoyens résidant dans le pays) et 44% de frontaliers. Les conséquences de ces évolutions concernent toute la société luxembourgeoise et évidemment le monde politique. Mais ce sont les syndicats qui sont concernés en premier lieu. C’est justement le thème du nouveau livre d’Adrien Thomas.

L’importance de l’immigration et le rôle des travailleurs étrangers dans l’économie luxembourgeoise ont commencé avec l’essor de la sidérurgie dans le dernier quart du 19e siècle. Adrien Thomas commence donc par remonter aux débuts et trace les différentes étapes des migrations. C’est aussi l’histoire de la manière dont l’Etat luxembourgeois a cherché à gérer les flux migratoires. Et surtout, de comment le mouvement syndical, qui a été confronté à la question de l’immigration dès ses débuts, s’est efforcé à y répondre.

Gestion des flux migratoires

Au début et jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, les politiques de l’Etat aussi bien que celles du mouvement syndical ont été caractérisées surtout par la volonté de contrôler les flux de migration (et les migrants) et de protéger la situation des salariés autochtones. Exception honorable, le KPL (Parti communiste luxembourgeois) et ses relais syndicaux ont dès le début pris la défense des immigrés.

Ce n’est qu’au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale que l’Etat luxembourgeois engage une évolution vers une politique d’intégration. Constatant le besoin de main d’œuvre, le gouvernement signe des accords avec le Portugal et la Yougoslavie et commence à voir l’immigration comme un apport positif et un phénomène permanent.

Les syndicats s’adaptent aussi, en parallèle et en concert avec l’Etat. Il s’agit pour eux d’une question vitale. Plus le salariat s’internationalise, plus il devient impératif pour les syndicats, afin de maintenir leur représentativité, de recruter des adhérents non-luxembourgeois. A première vue, il semble que les syndicats luxembourgeois ont bien relevé le défi de la syndicalisation des immigrés et des frontaliers.

Immigration – le défi syndical

Il y a eu beaucoup d’efforts de recrutement, avec la création de structures spécifiques, la prestation de conseils et de services, particulièrement utile pour des travailleurs qui débarquent dans un pays dont ils ne connaissent pas les règles, le travail avec les associations immigrés, etc. Des liens ont été tissés avec les syndicats des pays voisins et plus lointains (Italie, Portugal, Cap-Vert).

Le fait que la quasi-totalité des immigrés des dernières décennies sont citoyens de l’Union européenne a permis de s’appuyer sur des règlements européens pour exiger des droits égaux pour eux. Non seulement les règlements qui limitaient la participation syndicale des non-citoyens seront-ils progressivement supprimés, mais les syndicats ont commencé à aborder des sujets qui sortent du strict cadre syndical – logement, droit de vote, etc.

En ce qui concerne les frontaliers, les deux confédérations, OGBL et LCGB, ont des bureaux dans les principales concentrations de frontaliers en Allemagne, France et Belgique. On peut dire donc que l’effort de syndicalisation est largement réussi. Mais comme le démontre Adrien Thomas, les choses ne sont pas si simples. Syndicalisation des étrangers n’implique pas forcément intégration au même titre que les salariés luxembourgeois.

La barrière de la langue

La syndicalisation des immigrés a commencé dans les années 70 et 80 par le recrutement de permanents issus des communautés immigrées et parlant portugais ou italien. Vint ensuite la création de structures spécifiques pour accueillir les nouveaux adhérents. Celles-ci étaient conçues comme transitoires, une étape vers l’intégration des immigrés dans les structures normales du syndicat.

Pourtant, elles perdurent, car il y a des barrières à cette intégration. Les immigrés tombent tout de suite sur celle de la langue, car la langue des syndicats est le luxembourgeois, à tous les niveaux. Au début, il n’y avait aucune forme de traduction. Plus tard, dans les congrès et instances de direction, il y avait la traduction simultanée.

Mais pas dans les sections locales. Du coup, il devient quasiment impossible que les immigrés participent aux sections locales. Pour l’élection des délégués aux congrès des syndicats, les sections locales (basées sur le lieu de résidence) pèsent autant que les fédérations (basées sur le lieu du travail). Mais les immigrés ne pèsent pas dans les sections et n’ont qu’une présence réduite en tant que département d’immigrés. Cela va mieux sans doute dans les fédérations, surtout celles où les étrangers sont dominants.

Le syndicalisme luxembourgeois et les travailleurs frontaliers

La situation des frontaliers devrait être plus simple. Puisque les sections sont basées sur le lieu de résidence, pourquoi ne pas créer des sections à Thionville ou Longwy ? Il n’y a pas de problème de langue, tout le monde parle français. La réponse de l’OGBL s’arrête à mi-chemin. On crée des sous-sections, dépendant de sections luxembourgeoises, ce qui limite fortement les chances de l’élection de frontaliers comme délégués, ainsi que leur accès au financement par le syndicat.

Ici, la question de la langue ne joue pas. Les frontaliers sont confrontés à la forte centralisation des syndicats luxembourgeois et aussi à une certaine volonté, parfois affichée ouvertement, de garder la direction du syndicat au Luxembourg. Ce qui est fait pour l’instant : les onze membres du Bureau exécutif de l’OGBL sont tous de nationalité luxembourgeoise, ainsi que la quasi-totalité des 16 secrétaires centraux qui dirigent les fédérations.

Si des syndiqués immigrés dirigent bien leur propre secteur, ils arrivent rarement à des postes de responsabilité syndicale en dehors. Le résultat est une certaine marginalisation ou ghettoïsation des immigrés et des frontaliers. Souvenons-nous de la composition du salariat au Luxembourg, surtout le poids des frontaliers. Elle trouve son reflet au niveau syndical; il y a 13.000 adhérents de l’OGBL en Lorraine, un sixième des adhérents de la confédération. Il y a là un déséquilibre manifeste entre la syndicalisation réussie des frontaliers et leur poids dans les instances.

«Différences de cultures»?

Autre facteur qui favorise les autochtones contre les immigrés ou les frontaliers, et qu’Adrien Thomas décrit bien: « le contexte politique néo-corporatiste au Luxembourg, caractérisé par la proximité entre syndicats et partis politiques, ainsi que par le densité des interactions Etat-syndicats-employeurs ». Ce contexte favorise l’accession de syndicalistes autochtones à des postes de responsabilité.

En partie pour des raisons de langue, parce que tout cela fonctionne en luxembourgeois. Mais sans doute aussi tout simplement pour avoir grandi et évolué dans cette société, comme résultat naturel de leur insertion dans ses relations sociales.

On trouve aussi des attitudes stéréotypées à l’égard des immigrés. Par exemple l’idée des Portugais qui sont censés être passifs et avoir une conception « utilitaire » du syndicat, ou à l’autre extrême l’hostilité des syndicats à l’égard des Italiens dans les années 20-30, précisément parce qu’ils n’étaient pas assez passifs. Des stéréotypes fonctionnent aussi pour le syndicalisme d’autres pays.

Il est courant d’entendre qu’il y a des «différences de cultures» entre le syndicalisme dans les différents pays, notamment entre le Luxembourg et la France. Ce qui est vrai à un certain degré. Mais Adrien Thomas montre bien qu’il ne s’agit pas vraiment de «cultures nationales». Ce qu’on peut appeler les cultures syndicales sont le produit de l’histoire et des rapports avec l’Etat et les employeurs.

Toutes choses qui évoluent. Et puis on trouve des cultures syndicales tout à fait différentes dans le même pays, comme cela est le entre la CGT et la CFDT en France. Autrement dit, il s’agit moins de culture en tant que telle que de pratiques et conceptions liées au syndicalisme de combat ou au syndicalisme de négociation.

Et quand on regarde les formes d’action utilisées par les salariés de Villeroy et Boch en 2009, dans une lutte contre la fermeture de leur entreprise que le livre cite, et qui allaient jusqu’à l’invasion de l’usine de Villeroy et Boch à Mettlach en Sarre, le moins que l’on puisse dire est que cela ne correspond pas exactement au modèle de syndicalisme de négociation luxembourgeois.

Le Luxembourg: aspirateur de capitaux et de travailleurs

Les syndicats luxembourgeois entretiennent des rapports assez étroits avec ceux des autres composantes de la Grande région, des rapports de coopération et de concertation. A l’image des autorités publiques. Mais encore une fois, les choses ne sont pas si simples. Il y a une collaboration entre les différentes composantes de la Grande région, mais aussi une concurrence pour attirer des investissements et des salariés.

Au-delà de la mise en exergue de la Grande région comme « l’Europe en miniature », comme exemple de coopération au-delà des frontières, il existe ces concurrences. Et une des raisons pour laquelle le Luxembourg tire bien son épingle du jeu tient au fait qu’il est le seul Etat souverain. Alors que les autres composantes sont des régions dont les gouvernements nationaux ont bien d’autres préoccupations que celle de la Grande région.

Le Luxembourg réussit donc non seulement à attirer des capitaux vers son centre financier, il aspire aussi des salariés dont l’éducation et la formation professionnelle ont été payées par leurs pays d’origine.

D’Athus à Villeroy et Boch

Au niveau syndical aussi, il existe une certaine concurrence pour créer ou défendre l’emploi. Adrien Thomas cite trois exemples. D’abord, la grève avec occupation de l’usine d’Athus en 1977, dans une entreprise belgo-luxembourgeoise qui possédait aussi une usine à Rodange. Les syndicats luxembourgeois ont appelé les ouvriers de Rodange à ne pas soutenir leurs collègues belges.

Et le tout était accompagné dans la presse luxembourgeoise (y compris syndicale) par une comparaison entre la « tactique de lutte » des Belges (et des Français à la même époque) et la « tactique de négociation » luxembourgeoise, évidemment au bénéfice de cette dernière. Ensuite, le cas de Villeroy et Boch, déjà cité, où, face au surgissement de leurs collègues luxembourgeois dans leur usine, les ouvriers allemands sont restés de marbre, ne cessant même pas le travail pour discuter, avec le soutien de leur conseil d’entreprise.

Il s’agit ni dans un cas ni dans l’autre de diaboliser un groupe de salariés. Simplement de souligner que là où se trouvait en concurrence des groupes salariés de différents pays, les syndicats ont choisi de s’aligner sur une vision nationale étroite. Ce n’était sûrement pas la seule possible.

La question des bourses d’études

Le troisième exemple concerne la tentative du gouvernement luxembourgeois en 2010 de supprimer les bourses d’études pour les enfants de frontaliers. La réaction des syndicats a été tout à fait correcte : ils se sont opposés à la décision du gouvernement et ont soutenu les frontaliers. La riposte avait commencé par une manifestation importante à Luxembourg pour s’affaiblir par la suite.

Il est apparu qu’une certaine partie des syndiqués luxembourgeois n’était pas prête à se mobiliser sur la question, ce qui a contribué à ce que les syndicats se sont orientés vers la voie juridique plutôt que celle de la mobilisation. Ce qui a été assez mal vécu du côté des frontaliers, qui avaient été forcés par leur syndicat à abandonner l’idée de formes d’action plus radicales (blocage de routes).

Cette courte recension est loin d’avoir couvert toute la richesse du livre. On apprend beaucoup sur l’histoire des migrations ouvrières au Luxembourg et sur les complexités de la syndicalisation d’un salariat internationalisé. L’utilisation des courts extraits d’entretiens avec des syndicalistes luxembourgeois immigrés et frontaliers en donne un aperçu très vivant.

A la lecture de ce livre, il est clair qu’il reste beaucoup de chemin à faire pour arriver à une véritable intégration des immigrés et frontaliers aux syndicats luxembourgeois et qu’une telle intégration, si elle n’ira pas sans problèmes, renforcera les syndicats en les diversifiant. Ce qui sera important à un moment où le « modèle luxembourgeois » commence à prendre de l’eau de toutes parts et que la défense des acquis et de l’Etat social se pose avec une certaine acuité.

08-01-2015

Ne nous trompons pas de colère

Comme beaucoup de gens, j’ai été un lecteur de Charlie Hebdo. Puis, avec le temps, j’ai commencé à décrocher. Je pourrais écrire que j’aimais toujours leur travail, mais l’hypocrisie ne fait pas honneur aux morts. C’était surtout dû aux éditoriaux de l’ancien rédacteur en chef Philippe Val, dont les prises de position atlantistes, voire carrément néo-conservatrices m’énervaient.

Après le départ de Val, je ne me suis pas « réconcilié » avec ce journal. D’accord, en bon lecteur compulsif, il m’arrivait de le feuilleter s’il traînait quelque part dans les parages – je n’ai pas exercé le métier de journaliste par hasard. Et il m’arrivait d’apprécier parfois leurs dessins et articles. Pas tous, mais certains.

Parfois, je trouvais leurs dessins pas drôles du tout, plutôt rabaissants. Et pourtant, ceux qui me connaissent savent mon goût pour l’humour noir goudron. Je n’aime ni la censure, ni les limites, mais j’aime l’intelligence. Ce n’était pas (ou plus) du calibre d’un Desproges. Mais à chacun ses goûts et ses sensibilités.

Néanmoins, je suis rassuré de vivre dans une société où il est permis d’agacer et d’énerver tout le monde, y compris moi-même. Que ferais-je sans au moins un agacement quotidien ? L’ennui ! La mort !

Du droit de m’énerver

Mais aujourd’hui, je suis vraiment triste. Je n’aime pas étaler mes sentiments publiquement, mais je déroge à la règle. Français par ma mère, j’ai grandi dans la culture populaire de l’Hexagone. Cabu, je le connaissais depuis mon enfance, car il officiait dans des émissions enfantines dans lesquelles il se permettait de faire de l’anarchisme dessiné pour les moins de 12 ans. Il respirait la gentillesse.

Et puis, évidemment, je connaissais les autres têtes connues, Wolinski, Tignous, Charb (qui m’énervait souvent mais qui avait du talent) et Bernard Maris, trop social-démocrate à mon goût, mais doué d’une originalité de pensée. Qu’on les ait aimés pas du tout, un peu, beaucoup ou passionnément, c’est triste. On ne tue pas des gens et on ne tue pas des gens parce qu’ils sont journalistes.

Lorsque j’ai appris la nouvelle hier, j’ai évidemment été choqué et une grosse boule s’est formée dans mon ventre lorsqu’apparurent les images des victimes connues, surtout Cabu, pour lequel, je le répète, j’avais une tendresse particulière. Mais même si le ventre parle, le cerveau cogite. Les médias ont commencé à parler du « 7 janvier 2015 », que la France ne serait plus pareille après ce jour. On pense évidemment au « 11 septembre 2001 ». Là aussi, on disait que le monde ne serait plus pareil. Ce fut le cas, on connaît la suite qui n’est pas réjouissante.

Halte aux amalgames

Une amie marocaine m’a envoyé un sms : « Je crois que je ne vais pas sortir de chez moi pendant plusieurs jours ». Je lui ai répondu qu’elle devait remettre les cons à leur place, ceux qui pensent qu’elle devrait se justifier d’une manière ou d’une autre.

Car non, les musulmans dans leur ensemble n’ont pas à se justifier. Tout comme les juifs dans leur ensemble n’ont pas à se distancier pour les actes commis par Israël. Les amalgames foireux pointent du nez. Et voilà le danger qui guette.

Parmi les personnalités qui ne reculent devant rien, c’est le député ADR Roy Reding qui a ouvert la danse en retwittant le tweet d’un débile que la décence interdit que l’on publie le nom, et qui fait référence au mouvement d’extrême droite allemand « Pegida » (acronyme signifiant les « Patriotes européens contre l’islamisation de l’Occident » – oui, même le nom est débile…).

Ces gens-là qui n’ont de cesse de se référer aux valeurs du christianisme et de sa défense (on doute d’ailleurs fortement que l’on puisse retrouver ces valeurs dans le Nouveau Testament) n’hésitent pas à souiller les morts pour justifier leurs funestes projets.

Janus

Le journaliste Nico Graf de RTL a trouvé les mots justes : l’extrême droite islamophobe est l’alliée objective des fondamentalistes de ce qu’ils pensent être l’Islam. J’irais plus loin : lorsque j’entends le député Fernand Kartheiser (ADR lui aussi) pérorer sur ce qu’il pense être le christianisme, je ne peux m’empêcher de m’imaginer que s’il était né sous d’autres latitudes, disons l’Egypte, il porterait la barbe très longue et adresserait des fatwas à tort et à travers.

C’est le problème des réactionnaires de tous les pays : ils sont d’accord sur tout, ce qui les amène à vouloir se fracasser les uns les autres. Maintenant, il faut garder notre calme mais rester déterminés dans les luttes fondamentales. De l’Occident à l’Orient, les populations font face aux mêmes adversaires : à ces oligarchies de l’argent qui veulent nous soumettre, grignoter peu à peu nos droits démocratiques et sociaux. Et ce sont ces mêmes oligarchies qui étendent leurs intérêts en transformant le Moyen-Orient en brasier et charnier depuis 20 ans.

Leur cauchemar, c’est de nous voir unir nos luttes depuis la Syrie en passant par l’Egypte jusqu’en Europe et au-delà. Leur rêve, c’est de détourner nos colères et nos frustrations, de les orienter, en fonction de la région, vers celui qui aurait une autre foi ou pas de foi du tout. On ne va pas leur faire ce cadeau. Cabu et ses amis ne sont pas morts pour ça.

24-12-2014

Mission impossible? RiMaflow, une usine récupérée et autogérée à Milan

L’auteur de cet article est Bert Theis, artiste luxembourgeois vivant à Milan et sous-curateur du projet Isola Art Center.

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. » (Mark Twain)

L’usine « Maflow » où travaillent plus de 300 ouvriers est située dans la périphérie de Milan en Italie. On y construit des systèmes de climatisation pour voitures. En 2012, l’usine est délocalisée, les ouvriers licenciés, les machines transportées en Pologne. Une histoire comme beaucoup d’autres, aujourd’hui, en Europe.

Mais cette fois, c’est différent: Les travailleurs et les travailleuses décident d’occuper et d’autogérer l’usine et de faire repartir la production sans patrons. Ils décident aussi une conversion écologique de la production et se concentrent sur le recyclage de produits abandonnés par la société de consommation. Ils changent le nom de leur usine en « RiMaflow ».

Ils se lient au territoire en faisant de l’usine une « Citadelle de l’autre économie » avec, entre autres, un centre de recyclage, une vente de produits locaux équitables, un studio de musique, une salle de gym pour les habitants du quartier, une manufacture de liqueur de citron bio et d’autres projets encore. Le tout en autogestion.

Les travailleurs et travailleuses racontent que leur décision a changé leur vie: Ils étaient habitués à exécuter des ordres, maintenant ils doivent réinventer collectivement leur vie, prendre des décisions, devenir créatifs, faire des choses qu’ils n’ont jamais faites auparavant. Ils ont accueilli avec enthousiasme notre collaboration en tant que plate-forme d’art contemporain Isola Utopia/Isola Art Center, et nous proposent de devenir partie intégrante de leur « fabbrica cittadella ».

Pour comprendre le contexte, il faut savoir qu’à Milan on trouve d’innombrables usines fermées et des édifices industriels vides. Il y a même des gratte-ciels vides, comme par exemple la tour Galfa, que nous avions occupée en mai 2012 avec les travailleurs culturels et le projet Macao.

Solidarité internationale

Dans une situation de crise économique structurelle, où la possibilité de trouver de nouveau un travail après avoir été licencié est très improbable, l’initiative des RiMaflow gagne tout de suite la sympathie du public et des médias. RiMaflow noue aussi des contacts internationaux. Il y a l’exemple de centaines d’usines autogérées comme des coopératives en Argentine qui ont inspiré les RiMaflow, et avec lesquelles ils sont en contact.

Ensuite, le mouvement des paysans Sem Terra (sans terres) au Brésil, qui occupent des terrains et les cultivent en autogestion. En Europe, des contacts avec les travailleurs d’autres usines occupées et autogérées sont en train de se nouer, comme les Fralib à Marseille ou les Vio.Me à Thessalonique. Le message de ces initiatives est clair: Le mode de production capitaliste a échoué, une autre économie est possible, cherchons à le démontrer en créant des exemples qui peuvent servir à d’autres.

Pour entamer en 2015 une nouvelle étape importante de leur projet et de leur production, RiMaflow a besoin d’urgence d’une installation de compression d’air pour un montant de 15.000 euros. Isola Utopia les aide à réunir rapidement cette somme indispensable. Après plusieurs initiatives de soutien, il manque encore 2.300 euros pour arriver à cette somme jusqu’au 31 décembre. Evidemment, une machine ne suffit pas pour relancer une usine entière, mais c’est un début important. Toute aide financière supplémentaire aidera à faire d’autres pas vers une production autogérée.

Soutenez le projet « RiMaflow veut vivre! » par un don sur le compte:

Mariette Schiltz, CCPLLULL, Iban: LU95 1111 0640 5838 0000 (mention: RiMaflow-Isola Utopia)

– ou bien contactez-nous sur la page Facebook « Isola Art Center » pour acheter des travaux d’artistes luxembourgeois et internationaux au profit de RiMaflow, et pour suivre les résultats de la campagne de solidarité.

12-12-2014

Luxleaks – Origines et suites

L’auteur, Guy Foetz, est économiste et conseiller communal de déi Lénk à Luxembourg. Cet article a également été publié, sous forme raccourcie, dans la rubrique Forum du Tageblatt.

Le « Luxembourg Leaks » a mis à mal la réputation de notre pays en matière de transparence et de légitimité, sinon de légalité de sa politique fiscale. On a alors assisté à une levée de boucliers du gouvernement et des partis de l’opposition – à l’exception de déi Lénk – pour dire que tout serait légal et que le Luxembourg ne ferait pas autre chose en matière de « rulings » fiscaux que d’autres pays européens comme les Pays-Bas, l’Irlande ou le Royaume-Uni par exemple.

Il est vrai que la politique libérale de dérégulation et de concurrence fiscale instaurée depuis 30 ans montre à présent son vrai visage à travers les stratégies d’évitement fiscal de la part des firmes multinationales, et cela dans nombre de pays.

Or le Luxembourg s’est toujours trouvé à la pointe du «progrès» à cet égard: il a misé depuis les années 1980 sur le développement sans limites de la place financière, qui compte banques, gérants de fortune, organismes de placements collectifs, assurances, cabinets d’audit et de conseil (KPMG, Deloitte, E&Y, PwC), fiduciaires, avocats d’affaires et j’en passe.

Tout ce beau monde met l’ensemble de son potentiel intellectuel au service du capital mondialisé dans le chef de sociétés ou d’individus richissimes. Puisque les gouvernements luxembourgeois successifs ont négligé le maintien et le développement d’autres secteurs, l’économie du pays dépend à présent en grande partie du secteur financier et des niches fiscales.

Les lois et les règlements connexes – rédigés sous l’influence déterminante des acteurs même de ce secteur – portent l’empreinte de l’optimisation fiscale, et les moyens de contrôle public de ce qui se passe au jour le jour sont dérisoires par rapport aux volumes à surveiller.

Les éléments de la législation financière et fiscale luxembourgeoise, pris un à un, ne se différencient pas fondamentalement de ceux qu’on trouve dans d’autres pays. Il faut pourtant relever qu’il n’en manque aucune composante au Grand-Duché, qu’on y va parfois plus loin que dans d’autres pays et que la combinaison très souple et ingénieuse des différentes pièces du «puzzle » donne un résultat qui plaît parfaitement à ceux qui veulent éviter l’imposition fiscale complète ou partielle, notamment lorsqu’il s’agit de concocter un ruling.

Les principales pièces du puzzle luxembourgeois

Le Luxembourg a signé avec 74 pays des conventions fiscales bilatérales, qui ont pour but d’éviter une double imposition des sociétés et des personnes physiques. On y définit notamment comment est déterminée la résidence fiscale, c’est-à-dire le lieu d’imposition, de sorte que le citoyen ou l’entreprise résidant dans un autre pays ne soit pas imposé deux fois.

Le régime « mère-fille » prévu dans ce type de convention permet notamment d’éviter que le bénéfice réalisé par la filiale d’une société, taxé dans un pays et distribué sous forme de dividende à sa maison-mère, ne soit imposé une deuxième fois au niveau de celle-ci.

Cette dernière règle joue pleinement au niveau des holdings du moment qu’une société-mère possède un pourcentage minimum des actions d’une filiale. Le Luxembourg a toujours excellé dans la création de holdings. Il disposait dès 1929 d’une telle législation. Or, aprés que le « Holding ’29 », tellement avantageux que ce genre de société financière ne payait quasiment pas d’impôts, fut progressivement exclu des conventions internationales de non-double imposition, le Luxembourg inventa en 1990 la Société de participation financière (SOPARFI), en accord avec la réglementation européenne.

La SOPARFI, copiée par après par de nombreux autres pays de l’UE, s’inscrit dans le régime de la directive européenne « mère-filiale »; les dividendes distribués par une société de capitaux résidente ou non-résidente sont exonérés à 100% dans le chef de la société mère si celle-ci dispose de 10% de ses actions.

Même lorsqu’elle exploite une activité commerciale, la SOPARFI qui a son siège à Luxembourg, est libérée de l’impôt sur les dividendes provenant de ses filiales dont elle détient 10% du capital. L’impôt sur la fortune minimal à payer est de 62 € lorsque la SOPARFI est une SA et de 25 € lorsqu’il s’agit d’une Sàrl.

A côté de la SOPARFI, les Sociétés d’investissement SICAR sont spécialisées dans la gestion de capital à risque. Les SICAR bénéficient d’un régime fiscal encore plus favorable que les SOPARFI, à savoir : exonération de la rémunération des fonds en attente de placement et distribution de dividendes aux investisseurs totalement exemptée de retenue à la source au Luxembourg, qu’ils soient résidents ou non résidents, personnes physiques ou morales, résidents dans un pays de l’UE ou non, avec ou sans convention fiscale. La SICAR paie uniquement une taxe de 1.250 € lors de sa création.

En matière de fonds d’investissement (OPCVM / organismes de placement collectif en valeurs mobilières), réglementés par la Directive européenne UCITS IV (Undertakings for the Collective Investment In Transferable Securities), le Luxembourg occupe en ce moment la première place en Europe et la deuxième au niveau mondial.

Dans la division du travail qui caractérise l’industrie des fonds d’investissement, on trouve au Luxembourg principalement l’inscription du fonds (la domiciliation), les dépôts d’actifs et l’administration légalement prescrite ainsi que la comptabilité; tout cela en raison de faibles impôts (taxe d’abonnement annuelle de 0,01% sur les actifs, absence de TVA, aucune imposition à la source), d’une avance au niveau de la réglementation et d’une expérience de plusieurs années.

Quant au développement de ces produits financiers (zone d’investissement, monnaie de référence, actifs sous-jacents), leur distribution et la gestion de leur composition, ils ont lieu très souvent à Londres, Francfort ou Paris.

Au fil du temps, la législation luxembourgeoise a également été orientée vers les fonds alternatifs, qui investissent dans des actifs multiples comme actions, obligations, devises, matières premières, produits dérivés, immobilier (real estate) et entreprises non cotées.

Ils sont peu réglementés, leur stratégie est agressive et très spéculative, et ils s’adressent à des professionnels et aux grandes fortunes. Depuis 2004, de tels fonds spéculatifs peuvent être gérés au Luxembourg. Il faut mentionner aussi la loi de 2007 sur les Fonds d’investissement spécialisés (FIS), qui s’adressent aux investisseurs institutionnels et professionnels (le dépôt minimal dans un tel fonds s’élève à 125.000 euros) et qui peuvent être utilisés par des sociétés non cotées en bourse (private equity), par des fonds de pension et par des Hedge funds.

Les dividendes FIS des résidents ne sont pas imposés à la source et les non-résidents ne sont pas imposés. Enfin, le Luxembourg a été à la pointe pour transcrire en 2013 dans la législation nationale la directive européenne AIFM (Alternative Investment Fund Manager) pour les fonds alternatifs. Le succès est tel que la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) a dû recruter une trentaine de personnes pour traiter les 240 demandes d’agrément. 170 de ces demandes ont actuellement été approuvées.

La loi du 22 mars 2004 sur la titrisation a défini très largement les actifs pouvant faire l’objet d’une titrisation (créances commerciales, prêts hypothécaires, comptes courants, actions, emprunts obligations, tout actif financier, tout actif immobilisé, toute activité ayant une valeur certaine ou future). Les sociétés de titrisation bénéficient d’un régime fiscal avantageux : aucune retenue à la source ; aucune imposition des profits d’un fonds de titrisation. La CSSF exerce seulement un contrôle en cas d’émission en continu de valeurs mobilières à destination du public.

A travers la computation de prix de transfert, les bénéfices des entreprises multinationales peuvent facilement être « rapatriés » là où elles échappent à l’impôt (profit shifting). Cela peut être le Luxembourg ou un autre pays.

Dans la stratégie d’évitement fiscal des grandes multinationales, qui canalisent leurs investissements au moyen de plateformes d’échanges et qui – à travers le mécanisme de factures plus ou moins fictives échangées entre les différentes entités du groupe – font apparaître les profits là où on paie le moins d’impôt, le rôle du Luxembourg apparaît à travers les statistiques d’investissements directs à l’étranger (IDE- ou FDI/Foreign Direct Investment).

La création de milliers de SOPARFI et de Holdings dits Special purpose entities (SPE) a en effet permis de faire du Luxembourg un champion des mouvements de FDI. Si on inclut les investissements directs internationaux dans des SPE, on voit que 95% des FDI au Luxembourg sont des Trans-shipped-FDI, qui n’ont rien à voir avec l’économie nationale.

Le Luxembourg y fait seulement figure de station de transit pour des fonds qui sont investis ou rapatriés ailleurs. En matière de revenus de la propriété, l’image est comparable : le Luxembourg a reçu 105 milliards d’euros du reste du monde en 2013 et a payé 114 milliards d’euros au reste du monde.

A côté des holdings, auxquels recourent les sociétés pour la gestion au coût minimum de leurs participations, il faut mentionner un autre instrument financier, c-à-d. la Société de gestion de patrimoine familial (SPF). Destinée à remplacer la Holding ’29 pour des personnes privées, elle est spécialement conçue pour des sociétés créées par des personnes physiques, des Trusts, ou des Fondations privées dans le but de gérer leur patrimoine familial dans des conditions « attractives ».

La SPF est exonérée de l’impôt sur le revenu des collectivités, de l’impôt commercial communal et de l’impôt sur la fortune; seule une taxe d’abonnement annuelle de 0,25% sur le capital libéré est demandée, avec un minimum de 100 € et un maximum de 125.000 €. Mentionnons encore la Fondation patrimoniale, en instance d’être votée ; nous y reviendrons plus tard dans cet article.

La réforme fiscale de 2002 a exonéré les distributions de dividendes à hauteur de 50%, s’ils sont distribués par une société de capitaux imposable située au Luxembourg, dans un pays membre de l’Union européenne ou dans un pays ayant conclu avec le Luxembourg une convention tendant à éviter les doubles impositions.

Depuis 2008, le Luxembourg exonère les revenus et les plus-values de la propriété intellectuelle (brevets, licences, marques, noms de domaines, logiciels, dessins ou modèles) à raison de 80%.

Ainsi, la base sur laquelle les impôts sont payés (l’assiette fiscale) diminue au Luxembourg de 28,8% à 5,8%. Il faut dire que cette loi, de par sa couverture générale des revenus de la propriété intellectuelle, est actuellement très contestée dans les autres pays, cela d’autant plus que les investissements dans la recherche au Luxembourg ont été plutôt faibles.

La législation fiscale luxembourgeoise est très favorable aussi à l’assurance-vie. Le Luxembourg ne taxe ni les primes, ni les gains en capital réalisés lors du rachat ou de l’expiration d’un contrat, ni le capital décès versé aux bénéficiaires. L’assurance-vie luxembourgeoise accepte aussi la détention de parts de fonds de placement collectifs, d’actions et d’obligations.

Pour cette raison, le contrat d’assurance-vie luxembourgeois, lié à des fonds de placement (une spécialité des assureurs luxembourgeois) est devenu un outil privilégié de gestion de fortune et de planification des successions. Comme tous les actifs financiers, les contrats d’assurance vie de droit luxembourgeois bénéficient aussi d’une réglementation très stricte en matière de secret professionnel.

Les gouvernements luxembourgeois successifs ont toujours insisté sur la facilité de dialogue et d’accessibilité comme constituant des atouts majeurs de la place financière.

Or – l’affaire « LuxLeaks » vient de le révéler -, cette facilité de dialogue et d’accessibilité a particulièrement bien joué en matière d’accords préalables sur l’interprétation de la loi fiscale (tax rulings) pour des firmes multinationales en contrepartie de leur localisation au Luxembourg.

Pendant des années, un seul fonctionnaire supérieur de l’administration des contributions directes a pu fixer forfaitairement au cas par cas et sans justification écrite le résultat d’exploitation des entreprises demanderesses. Lors de ces décisions, différentes pièces du puzzle d’évitement fiscal qui existent dans la législation luxembourgeoise ont été habilement combinées dans le sens d’un abaissement de la base d’assiette et d’un impôt très faible à payer par des sociétés localisées au Luxembourg – de l’ordre de 2,3% en moyenne pour les 458 dossiers de PricewaterhouseCoopers qui ont fait l’objet de la fuite Luxleaks.

Les réactions en matière de rulings fiscaux

Tous s’accordent à dire à présent qu’il faut barrer la route à la stratégie d’évitement fiscal des grandes entreprises multinationales. Quant à savoir comment y arriver, les opinions divergent et il faut dire que les moyens dans le cadre de l’idéologie dominante des marchés financiers déréglementés sont extrêmement limités.

Mais Luxleaks a fait sursauter l’opinion publique internationale: les pratiques fiscales ainsi dévoilées sont perçues comme illégitimes et le Luxembourg, qui a été pris « la main dans le sac budgétaire » des autres pays, est ouvertement accusé de s’enrichir à leurs dépens.

Face à cette mise au pilori de notre pays, pratiquement tous les partis politiques luxembourgeois se sont ralliés au drapeau, comme si cela pouvait objectivement invalider ou décourager les critiques fondées provenant de nos voisins.

déi Lénk sont les seuls à ne pas s’être solidarisés avec cette levée de boucliers. Ils ont accusé d’une part le CSV comme l’instigateur de rulings fiscaux non seulement illégitimes, mais aussi illégaux et ont exigé un débat à la Chambre des députés et la mise en place d’une commission d’enquête, ce qui leur a été refusé.

D’autre part, ils déclarent leur désaccord total avec la déclaration ridicule du ministre des Finances, comme quoi les rulings fiscaux feraient partie de notre patrimoine national, déclaration qui a davantage encore jeté le discrédit sur le Luxembourg. Ils militent enfin pour un abandon de telles pratiques tant au Luxembourg que dans les autres pays.

En fait, nombre de méthodes de réduction de la base fiscale – souvent en relation avec des entreprises fictives installées au Luxembourg -, mis au jour par les rulings publiés dans le cadre de LuxLeaks, sont contestés même par des libéraux comme faussant la sacro-sainte concurrence:

– des prêts financés par une banque interne à des taux qui n’ont rien à voir avec les taux du marché;

– des charges incorporelles fictives (know-how) résultant de l’appartenance à un groupe, déduites du bénéfice imposable;

– des paiements pour des licences à des prix non conformes au marché concurrentiel;

– des intérêts qui proviennent d’un emprunt obligations avec participation aux bénéfices; ces intérêts, variables suivant les bénéfices de la société débitrice, sont assimilés au Luxembourg à un dividende et donc non imposés dans le chef de la société qui a prêté les fonds.

Le débat sur les accords fiscaux anticipatifs et les sociétés fictives « boîtes aux lettres » installées au Luxembourg pour des raisons fiscales, ne date pas d’hier. Rappelons l’interview extrêmement pénible pour le ministre Luc Frieden face à une journaliste de France 2 en mai 2012, où celle-ci l’a confronté avec le manque d’activité réelle de ces firmes.

La Commission européenne a sollicité à maintes reprises le Luxembourg à ce sujet, mais le Grand-Duché s’est toujours limité à communiquer des indications d’ordre général ou incomplètes, argumentant avec le secret bancaire.

Or la déclaration du gouvernement luxembourgeois de vouloir abandonner le secret bancaire et de céder à la transparence via l’échange automatique d’informations, a fait revenir à charge la Commission. En juin 2014 – donc avant l’affaire LuxLeaks – la Commission a demandé au gouvernement luxembourgeois de lui fournir des informations détaillées sur les rescrits fiscaux « Fiat Finances and Trade » et « Amazon » pour qu’elle puisse les examiner sous l’angle d’une violation éventuelle du droit de la concurrence. Si une telle violation était actée – assimilant des rulings fiscaux à des aides d’Etat déguisées – l’affaire basculerait dans l’illégalité et prendrait ainsi une tournure plus grave encore.

À noter qu’une investigation analogue a été ouverte à l’encontre des Pays-Bas et de l’Irlande au sujet de Starbucks et Apple, respectivement. La Commission a demandé aussi au gouvernement luxembourgeois de lui communiquer le contenu de l’ensemble des accords préalables, ce que celui-ci refuse.

Le différend a été porté devant la Cour de justice européenne. Au Luxembourg, les rulings fiscaux sont secrets, contrairement par exemple à ce qui se passe en Belgique : ici, le « Service des décisions anticipées » publie chaque année un rapport où figurent de manière anonyme toutes les décisions rendues.

A l’occasion des investigations « Fiat » et « Amazon » lancées par la Commission européenne, le gouvernement luxembourgeois actuel semble avoir été acculé à réagir. En effet, après le récent départ à la retraite du fonctionnaire qui avait été seul à signer les rescrits fiscaux, une commission de six personnes a été chargée de ces dossiers. Aussi, le projet de loi du budget 2015 prévoit-il de remplacer l’ancien article 56 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, qui prévoyait que le résultat d’exploitation pouvait être refixé.

Le nouvel article 56 proposé demande de vérifier que les prix de transfert entre les entreprises d’un même groupe permettant d’ajuster les bénéfices déclarés, aient été semblables entre des entreprises indépendantes. Le but de cette « analyse de comparabilité » consiste à permettre « de déterminer l’ajustement à opérer pour arriver à un résultat de pleine concurrence » en appliquant les lignes directrices de l’OCDE.

Par ailleurs, l’OCDE a lancé le projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), qui cherche à déterminer si, suivant les règles actuelles, il est possible de découpler le lieu où les bénéfices imposables sont déclarés à des fins fiscales et le lieu où l’activité qui les génère se déroule effectivement. Si ce découplage est possible, l’OCDE veut fixer ce qui peut être fait pour y remédier.

Le plan d’action proposé par l’OCDE a été approuvé par les ministres des Finances du G20 et les gouverneurs des banques centrales en juillet 2013 ainsi que par les chefs d’État des pays du G20 en décembre 2013. Dans une réponse parlementaire datée du 18 septembre 2014, le ministre des Finances Pierre Gramegna s’est montré favorable à l’initiative BEPS.

L’avenir du « système Luxembourg »

L’affaire LuxLeaks fait en définitive surgir la question de l’avenir du « système Luxembourg », fortement basé sur les niches fiscales et une politique fiscale permissive à l’égard des non résidents et des sociétés multinationales.

En tenant compte des rulings fiscaux, il faut se demander quelle part de l’impôt sur le revenu des collectivités revient encore aux entreprises qui produisent des biens et services sur le territoire luxembourgeois.

Dans ce contexte surgissent la remarque de Jean-Claude Juncker à la tribune de la Chambre des députés que 80% des entreprises luxembourgeoises ne paieraient pas d’impôt sur le revenu, ainsi qu’une déclaration de Luc Frieden, comme quoi des centaines de millions d’euros retomberaient des rulings et de la localisation d’entreprises fictives au Grand-Duché.

A partir du 1er janvier 2015, le secret bancaire cédera la place à l’échange automatique d’informations concernant les non résidents sur les intérêts des comptes d’épargne; des comptes à vue; des comptes à terme; des bons de caisse; des obligations; des fonds d’investissement européens qui distribuent des dividendes, si le fonds investit au moins 15% en obligations et des fonds d’investissement européens qui ne distribuent pas de dividendes (fonds de capitalisation), si le fonds investit au moins 25% en obligations.

A partir de 2017, les pays européens échangeront également des informations sur les fonds d’investissement dépourvus de passeport européen, les produits structurés (avec combinaison complexe d’options, de swaps, etc.) et d’assurance.

Dans ce schéma européen, il est prévu que les dividendes et les plus-values ne seraient pas touchés et qu’aucune information ne serait pas non plus transmise sur les fonds dotés d’un passeport européen qui investissent moins de 15% ou de 25% dans des obligations.

Ce schéma semble déjà dépassé, puisque 50 États ont signé à Berlin le 29 octobre dernier un accord suivant lequel toute banque et toute autre institution financière aura l’obligation à partir du 1er janvier 2017, de communiquer soldes bancaires, intérêts et dividendes, produits d’assurance vie et plus-values sur les détenteurs de compte, qu’il s’agisse de personnes physiques ou d’entités de type trust, fiducie ou fondation. Pourtant, le récent rapport du Tax justice network a décelé des failles dans cet accord. Ainsi, par exemple,

– seulement les comptes avec plus de 250.000 dollars seront touchés et par conséquent des avoirs supérieurs à cette somme pourraient être saucissonnés pour éviter l’échange d’informations ;

– certaines places financières importantes ne participent pas (Singapour), ont reporté la date à 2018 (Suisse, Autriche) ou n’ont pas encore fixé de date pour l’échange (Panama) ;

– d’autre part, la Suisse ne voudrait fournir des informations qu’aux pays « considérés comme importants », en d’autres termes, les dépôts des riches du Tiers monde seraient exclus;

– les Etats-Unis d’Amérique n’ont pas adopté la norme OCDE et se limitent pour l’instant à leur système Fatca ;

– l’identité des bénéficiaires de revenus financiers ne devra être révélée par les banques que lorsqu’il s’agit de revenus issus d’investissements; les revenus d’activités commerciales sont exclus.

Tout cela pour conclure qu’un système d’échange d’informations universel et complet n’est probablement pas pour demain. Certains suggèrent par ailleurs que le sujet disparaîtrait à nouveau de l’actualité et que nombre de pays ne seraient pas intéressés à jouer le jeu de la transparence et refuseraient en fin de compte une harmonisation fiscale. Notre Premier ministre a déjà ouvertement pris position contre une telle harmonisation.

N’oublions pas non plus que la course au dumping fiscal continue au Luxembourg – et certainement aussi dans d’autres pays. Ainsi, au Grand-Duché, le secret bancaire sera maintenu pour les résidents.

Or, il faut savoir que suivant l’article 22 de l’ « Abgabenordnung » de 1931, « Au Luxembourg, les fonctionnaires de l’Administration des Contributions sont astreints au respect du secret fiscal » et que « l’inobservation du secret fiscal entraîne des sanctions pénales comportant soit des amendes, soit des peines d’emprisonnement allant jusqu’à six mois. »

Cela explique que les HNWI (High Net Worth Individuals), qui disposent d’actifs financiers d’au moins 1 million de dollars et les UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals) avec des avoirs de 30 millions de dollars ou plus sont encouragés à fixer leur résidence au Luxembourg.

D’après le « Wealth-X and UBS World Ultra Wealth Report 2014 », 708 HNWI avec une fortune totale de 64 milliards de dollars et 17 UHNWI totalisant 61 milliards de dollars résideraient actuellement au Luxembourg.

Pour attirer les grandes fortunes, la Fondation patrimoniale, ultime projet de loi introduit par l’ancien ministre des Finances Luc Frieden, est appelée à jouer un rôle majeur. Cette forme de société du genre « family office » existe déjà dans d’autres pays, mais le projet luxembourgeois présente l’avantage pour les personnes physiques qui transfèrent leur résidence fiscale au Grand-Duché que les plus-values latentes sur leurs actifs ne sont pas prises en compte au Luxembourg.

En effet – via ce principe du « step-up » – les biens concernés sont évaluées à leur valeur de marché au moment du changement de résidence et cette valeur sera aussi considérée comme valeur d’acquisition d’un bien à l’occasion du calcul de la plus value lors d’une cession future. Voici d’autres avantages importants pour les richissimes personnes visées:

– l’identité du fondateur et les montants investis ne sont pas rendus publics;

– les comptes annuels ne doivent pas être publiés au Registre des sociétés;

– la Fondation pourra être domiciliée auprès d’un domiciliataire professionnel;

– la présence d’un conseil de surveillance et la nomination d’un réviseur d’entreprise est facultative, tant que le nombre de bénéficiaires est inférieur à 5 ou que le patrimoine de la Fondation n’excède pas 20 millions d’euros;

– les revenus des capitaux mobiliers (dividendes et intérêts) et les revenus de cession des biens ne sont pas imposables dans le chef de la Fondation;

– aucune retenue à la source n’est effectuée lors de la distribution de revenus à des bénéficiaires non résidents;

– la Fondation n’est pas soumise à l’impôt sur la fortune;

– lors du décès du fondateur ayant résidé au Luxembourg, les biens sont transférés aux héritiers non-résidents sous déduction d’un droit d’enregistrement dont les taux s’inspirent de ceux – très favorables – prévus en matière de droits de succession luxembourgeois (0% pour le conjoint et l’ascendant ou le descendant en ligne directe; 12% pour les parents en ligne indirecte; 40% dans les autres cas).

Ce projet de loi va être discuté prochainement en séance plénière à la Chambre des députés.

Quelles perspectives existent – et quelle politique faut-il mener ?

Les forces de droite – celles-là même qui ont cautionné la dérive financière – mettent en avant que le PIB par tête d’habitant du Luxembourg est largement supérieur à celui des autres pays et n’hésitent pas à accuser les salariés du Luxembourg d’être tout autant des receleurs, qui fermeraient les yeux devant les manigances de la place financière pour continuer à en tirer profit et « vivre au-dessus de leurs moyens ». Ils négligent ainsi des faits évidents:

– Comme ailleurs dans le monde capitaliste, la répartition de la richesse est très inégale au Luxembourg et elle se creuse d’année en année; le PIB moyen est donc un indicateur irréaliste du bien-être des différentes couches de la population;

– 160.000 frontaliers contribuent actuellement à la production de richesse au Luxembourg, mais le PIB par tête d’habitant n’en tient pas compte; comme son nom l’indique, il est en effet le résultat du PIB total divisé seulement par le nombre d’habitants. Le revenu national brut constitue un meilleur indicateur, puisqu’il se limite aux revenus perçus par les résidents; or le RNB moyen luxembourgeois s’élevait en 2013 à … 59% du PIB moyen.

– À l’intérieur de chaque pays, il existe des régions riches ou pauvres; par exemple la région de Hambourg totalise un PIB par habitant deux fois plus élevé que le PIB allemand moyen et Bruxelles se place peu après le Luxembourg au niveau du PIB moyen. Ainsi il n’est pas étonnant que dans un centre économique comme le Luxembourg, le PIB soit plus élevé qu’ailleurs.

– Le coût de la vie au Luxembourg compte parmi les plus élevés en Europe et même au monde, principalement en raison des prix exorbitants du logement. Dans de telles conditions, la consommation individuelle effective par habitant est un indicateur mieux adapté pour décrire l’état de bien-être matériel des ménages. Or en 2012, par rapport à l’indice 100 pour la moyenne européenne, cet indicateur se situait à 138 au Luxembourg, 123 en Allemagne, 120 en Autriche, 114 en France, 113 en Belgique et 111 aux Pays-Bas.

Finalement, bien que la majorité de la population vive nettement mieux au Luxembourg que dans la plupart des autres pays et que pour l’instant la crise y ait fait moins de ravages qu’ailleurs, ces observations relativisent l’idée que les salariés mèneraient ici un train de vie de pays de cocagne.

Ce qui est sûr par contre, c’est qu’à force d’avoir misé sur la financiarisation de l’économie aux dépens des autres branches économiques et particulièrement de l’industrie, la dépendance du secteur financier est devenue accablante et que l’image du Luxembourg colportée à l’étranger est négative.

Or malgré toutes les réticences, la transparence et l’harmonisation fiscales continueront très probablement à faire des progrès et les limites de tolérance sont à présent tracées, qu’on le veuille ou non. Peut-on alors rêver que notre pays pourra se délivrer de l’emprise de la Grande Finance et de ses secrets, mortifères pour la démocratie tant au Luxembourg qu’ailleurs, sans que cela ne se termine en catastrophe économique et sociale ?

En fait, les chances pour y arriver ne sont pas mauvaises, à condition de mener une politique conséquente permettant de développer les alternatives.

Le Luxembourg détient des atouts majeurs : sa situation géographique centrale, sa population multilingue et multiculturelle à un niveau qu’on ne trouve nulle part ailleurs en Europe; un système scolaire qui reste performant, à la condition absolue de résoudre le problème des langues et d’accroître l’égalité des chances, et enfin un marché du travail régional jeune et dynamique, dans le contexte duquel il est d’autant plus injustifiable de vouloir exclure les frontaliers de certaines prestations sociales.

Inverser la tendance à la désindustrialisation en renforçant les sites sidérurgiques existants et en promouvant le développement des technologies vertes; tirer profit de la position centrale du pays en matière de transport et de gestion des données informatiques; encourager les entreprises familiales agricoles, viticoles et horticoles à cultiver écologiquement et de manière durable; développer le concept et les infrastructures touristiques; voilà autant d’éléments d’une politique de développement conséquent des ressources internes, insuffisamment mises en oeuvre depuis nombre d’années.

Les premiers jalons posés dans les domaines des infrastructures logistiques, informatiques et de communication vont certainement dans la bonne direction.

D’autre part, la coopération économique, sociale et culturelle au sein de la Grande Région devra être fortement poussée.

En matière de recherche et développement, le Luxembourg s’est engagé à augmenter jusqu’en 2020 ses investissements jusqu’à 2,6% de son PIB; avec 1/3 provenant de la recherche publique. Après des années médiocres d’investissements dans la recherche, une telle augmentation est absolument nécessaire.

Pour assurer le développement économique sur des bases plus réelles, l’argent ne manque pas. Le fonds de réserve de la caisse de pension pourrait servir à constituer un fonds de financement public permettant d’investir dans l’économie locale et régionale. A remarquer que les 15 milliards dudit Fonds de compensation servent actuellement à spéculer sur les marchés financiers internationaux.

L’avenir montrera dans quelle mesure l’expertise de la place financière, si souvent mise en avant, lui permettra de se régénérer sous des conditions de transparence et d’harmonisation fiscales plus prononcées. Cette question se pose particulièrement pour la branche luxembourgeoise des fonds d’investissement.

Il faudra que le rôle de la place de Luxembourg dans ce domaine primordial se déplace davantage de la simple domiciliation vers les étapes stratégiques de la chaîne de production des fonds, dont notamment le développement du produit. De nouvelles ressources proviendront sans doute de la finance islamique et de l’internationalisation de la monnaie chinoise, qui sont en phase de démarrage.

Quant aux holdings, peut-être que les nouvelles conditions BEPS les pousseront à localiser de réels moyens d’exploitation à Luxembourg. On peut espérer que tout compte fait, une place financière plus saine, plus diversifiée et peut-être plus équitable ressortira de la crise de légitimité actuelle.

11-12-2014

Von konservativer Hysterie und linker Euphorie

Den 5. Dezember könnte man als historischen Tag für die deutsche Linke bezeichnen: Erstmals wurde mit Bodo Ramelow in Thüringen ein linker Ministerpräsident gewählt – wenn auch mit einer denkbar knappen Mehrheit.

Unterstützt wird die Linke – die Partei, die diesen Namen trägt, wohlgemerkt – dabei von der SPD und den Grünen, die ähnlichen Koalitionsvorhaben auf Bundesebene eher skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen; und so haben einige mehr oder weniger prominente Sozialdemokraten und Grüne auch erklärt, die Rot-Rot-Grüne Koalition in Thüringen nicht gutzuheißen.

Und die CDU ist regelrecht beleidigt und tut sich in Erfurt mit Neonazis und der rechtspopulistischen AfD zusammen, um gegen eine Regierung unter Ramelow zu protestieren – und bedient sich dabei natürlich antikommunistischer Rhetorik, als stünde die Mauer immer noch.

Doch auch viele Linke sind skeptisch – und diese Skepsis ist nicht unbegründet. Schon in Berlin erwies sich die Beteiligung der Linken an einer SPD-geführten Regierung als regelrechte Katastrophe. Die Linke ließ sich hier zum Steigbügelhalter sozialdemokratischer Machtpolitik degradieren und privatisierte etwa die landeseigene Wohnbaugesellschaft GSW widerstandslos, um nur ein Beispiel zu nennen.

Auch in Brandenburg machte die Rot-Rote Koalitionsregierung sich keine Freunde unter umweltbewussten Linken, als sie den Abbau der Braunkohle weiter förderten – nachdem die Partei 2009 noch Wahlkampf gegen die Erschließung neuer Tagebaue machte.

Was erwartet uns in Thüringen?

Nun kann man natürlich nicht in die Zukunft sehen und weiß daher noch nicht, wie sich die Rot-Rot-Grüne Koalition wirklich auf die sozialen Umstände in Thüringen auswirken wird – und ob sie sich wirklich als fortschrittliche Koalition erweist, die die beschränkten Mittel nutzt, die ihr zur Verfügung stehen, um im Rahmen ebendieser mehr soziale Gerechtigkeit herbeizuführen oder sie sich, im schlimmsten Falle, doch als machtpolitischer Reinfall wie in Berlin herausstellen wird.

Momentan bleibt also nicht mehr, als auf die begrenzten Kompetenzen der Länderpolitik hinzuweisen – Thüringen wird jetzt sicher nicht den Weg zum Sozialismus einschlagen können – und auf die schlechten Erfahrungen der Vergangenheit, aus denen man aber auch lernen kann.

Koalitionsvertrag der „sozial-ökologischen Modernisierung“.

Einen ersten Einblick darin, was die Thüringer die nächsten Jahre erwartet, bekommt man aber auch vom Koalitionsvertrag der drei beteiligten Parteien. Tatsächlich zeigen sich hier einige progressive Momente, wie etwa die Einführung einer Mietpreisbremse für Städte, in denen es ein Problem mit Mietpreissteigerungen gibt, von Zuschüssen für die Schaffung von sozialen Wohnungsraum und die Förderung von kommunalem und genossenschaftlichen Wohnungsbau – um nur Beispiele aus der Wohnungspolitik zu nennen.

Aber auch die mögliche Einführung eines Sozialtickets, die Einstellung von 500 zusätzlichen Lehrern pro Jahr und ein kostenloses Kindergartenjahr sind fortschrittliche Unterfangen, wenn sie denn alle durchgesetzt werden.

Ein Problem stellt hier aber die Beibehaltung der Schuldenbremse dar und das Vorhaben, keine Neuverschuldung mehr zuzulassen. Dies könnte sich aller Wahrscheinlichkeit nach als Reformbremse erweisen, besonders wenn man bedenkt, dass viele der angestrebten Reformen, auch im wirtschaftlichen Bereich, wo kleine und mittlere Unternehmen und damit auch regionale Wirtschaftskreisläufe explizit gefördert werden sollen, durchaus vermehrte Ausgaben mit sich bringen.

Eingeschränkte Kompetenzen und „schwarze Null“.

Wenn sich eine linke Partei also auf eine Regierungsbeteiligung auf regionaler oder lokaler Ebene einlässt, so müssen sich die Akteure dieser Partei bewusst sein, dass ihre Handlungsmöglichkeiten durch die auf dieser Ebene gegebenen Kompetenzen stark eingeschränkt werden.

So kann die Linke in Thüringen etwa nicht dem Anspruch der Linken auf Bundesebene gerecht werden, die Hartz-IV-Reformen rückgängig zu machen und keine Kriege mehr von deutschem Boden ausgehen zu lassen und kann nur beschränkte soziale Fortschritte erzielen.

Aber auch die vorherrschende politische Ideologie schränkt die Handlungsmöglichkeiten ein: Die Forderung der SPD nach der „schwarzen Null“, also des Verzichts auf Neuverschuldung, etwa ist Ausdruck des liberalen Irrglaubens, man könne einen politischen Haushalt nach den Prinzipien eines privaten Haushalts führen; man bräuchte nur zu „sparen“, dann würde sich die budgetäre Stabilität schon ergeben. Als Linker aber sollte man sich bewusst sein, dass die Ideologie des „Sparens“ soziale, demokratische und ökologische Reformen noch weiter einschränkt.

Linke Regierungsbeteiligung – wann macht sie Sinn?