Les articles de: Jean-Claude Thummel

Préparer aujourd’hui l’après-crise.

Le monde du travail est en plein bouleversement et les salariés non qu’une étroite marge de manoeuvre pour contribuer au façonnage du monde de travail après-Covid. En effet la crise sanitaire qui a mis sur la tête le monde entier, n’est toujours pas terminée. Mais les dégâts pèsent d’ores et déjà très lourds. Beaucoup d’entreprises sont en difficultés, certaines ont déjà disparus tandis que la majorité des entreprises ne se porte pas si mal.

Certaines, comme celles du commerce en ligne, ont même profité de la crise. Les restructurations qui ont été et vont être entamées par un certain nombre d’entreprises vont surtout mener à une casse considérable d’emplois. Cette casse risque de se traduire en crise sociale, voire de renforcer la crise sociale en cours. La suppression massive d’emplois dans à peu près tous les secteurs est pour l’instant freinée par les mesures d’aide de l’état pour les entreprises. Chômage partiel, aides directes etc. Mais avec la fin de la crise, avec l’arrivée du vaccin-ou bien des vaccins-les restructurations vont prendre de l’allure. Les salariés doivent donc élaborer une contre-stratégie en matière de redistribution d’emplois via une réduction significative du temps de travail pour toutes et tous. Et le temps presse.

Un peu d’histoire pour se chauffer.

Malgré une hausse permanente de la productivité des salariés, le temps de travail ne change pas. Historiquement vu, les gains de productivité ont toujours engendré des réductions du temps de travail. Pour le Luxembourg et beaucoup de pays en Europe la situation actuelle est donc plutôt atypique.

La loi du 9 décembre 1970 a fixé la durée de travail des ouvriers à 44 heures par semaine et 8 heures par jour, puis à 8 heures par jour et 40 heures par semaine à partir du 1er janvier 1975. Quant aux employés, la réforme de 1971 a réduit la durée de travail hebdomadaire de 44 à 40 heures par semaine. A cette époque on faisait encore distinction entre ouvriers et employés.

Depuis 45 ans les salariés restent bloqués sur les 40 heures de travail hebdomadaires. Et ceci dans un pays qui est en matière de productivité, vice-champion européen. Pire encore, le temps de travail réellement prestés est depuis des années en nette hausse. Il existe au Luxembourg un fort déséquilibre entre le temps de travail convenu, contrat de travail/convention collective, et le temps de travail réel. Le temps de travail convenu pour les hommes, qui était en 2019 de 39,3 heures de travail hebdomadaire, et le temps de travail réel, qui était de 42,8 heures. Pour les femmes salariées, la situation est similaire: 35,4 heures convenu contre 37,4 réel.

Certains vont dire, mais on va perdre au niveau de la compétitivité. Dans le partage de la valeur ajoutée, la part des salaires a beaucoup diminué entre 1980 et 2008, passant de 67% à 53%. Dans le même temps, la part des dividendes a beaucoup augmenté. Elle est passée de 4,6 % en 1998 à 9,5 % en 2013, soit un doublement en quinze ans. Cette augmentation s’est faite dans un premier temps au détriment des salariés. Entre 1998 et 2008, la baisse de la part de la rémunération des salariés (-5,9 points de pourcentage) est venue compenser l’augmentation des dividendes (+4,7 points de pourcentage).

Ces trois dernières décennies, la part du revenu national constituée des salaires et avantages accessoires au salaire–la part du travail–a diminuée dans la quasi-totalité des pays de l’OCDE. Cet article, consacré à l’explication de cette baisse, met en évidence le rôle de facteurs tels que la hausse de la productivité et l’accroissement de l’intensité capitalistique, l’intensification de la concurrence nationale et internationale, l’affaiblissement du pouvoir de négociation des travailleurs et l’évolution des institutions de la négociation collective. Le recul de la part du travail est allé de pair avec une augmentation des inégalités de revenu marchand, de nature à mettre en péril la cohésion sociale et à ralentir le rythme de la reprise en cours. L’augmentation des investissements dans l’éducation et un recours accru au système d’imposition et de prestations permettraient de réduire ces risques.

Diminution de la part du travail

Dans les économies avancées, le recul de la part du travail résulte pour au moins 10 % de l’accélération de la mondialisation–en particulier du fait de la pression engendrée par la délocalisation de certains segments de la chaîne de production et par la concurrence des importations en provenance de pays à bas coûts de main-d’œuvre. La tendance marquée des États à se désengager financièrement des entreprises du secteur marchand semble également avoir joué un rôle non négligeable dans la diminution de la part du travail, sans doute en raison de l’impact des privatisations sur les incitations à la maximisation des profits. C’est ce que l’on a observé en particulier dans les industries de réseau, telles que l’énergie, les transports et les communications, où ce processus a joué un rôle décisif. En réalité, les privatisations à grande échelle opérées depuis le début des années ‘90 dans ces secteurs ont certes permis d’importants gains de productivité, mais expliquent environ 33 % de la baisse de la part du travail. Rien n’indique en revanche que la déréglementation des investissements directs de l’étranger (IDE) ait eu un quelconque impact négatif sur la part du travail.

Depuis la crise financière, la part des salaires dans la valeur ajoutée est remontée à 59%. Pas parce que les salaires ont beaucoup augmenté mais parce que la valeur créée par l’entreprise était plus faible du fait de la crise, et que la part des salaires restant stable, relativement son poids a été plus élevée. Ceci s’explique clairement par les effets de la conjoncture économique: lors d’une récession, les profits (- 10,2 % en 2009) baissent plus que les salaires (- 1,2 %).

En 2017, le Luxembourg se trouvait au deuxième rang des pays les plus productifs en Europe. Devançant largement des pays du type poids lourds économique comme l’Allemagne, la France, la Belgique ou encore le Royaume uni. La productivité horaire se situe pour le Luxembourg autour de 65 euros contre 42 euros en moyenne pour les pays voisins.

L’argument de la compétitivité dans le contexte de la question de la réduction du temps de travail suppose implicitement que l’on ne touche pas à la partie du profit qui va aux dividendes. Or, celle-ci est précisément la contrepartie d’une baisse de la durée du travail insuffisante, et donc du chômage. Vouloir baisser ce dernier sans remettre en cause la portion actionnariale n’est donc pas cohérent.

Faire baisser la part du profit

La création d’emplois par rune éduction du temps de travail, et sans perte de salaire, augmente évidemment la masse salariale ; mais celle-ci peut être parfaitement compensée par une baisse des dividendes distribuées aux actionnaires. Ce constat est important : il montre qu’une augmentation de la part des salaires ne dégraderait pas la capacité d’investissement des entreprises, à condition de faire baisser la part du profit captée par les actionnaires. Ou encore, dit autrement, la montée du chômage et celle des dividendes ne sont que les deux faces de la même « médaille » néo-libérale. On tient là une des prouesses idéologiques néo-libérales : faire croire que les prix ne dépendent que des salaires. Mais la part des actionnaires est aussi un élément des prix : autrement dit, une augmentation des salaires compensée par une baisse des dividendes pourrait laisser inchangée la compétitivité-prix. Les avocats du néo-libéralisme n’ont pas de mots assez sévères pour condamner la réduction du temps de travail qui serait selon eux « anti-économique ». En un sens, ils ont raison parce que tout recul du chômage significatif améliore le rapport de forces en faveur des salariés et menace la répartition actuelle des revenus. Mais leur propension à désigner le coût du travail comme source de tous les maux équivaut à une défense de fait du coût du capital.

Nora Back, présidente de l’OGBL a récemment constatée qu’il faut s’attendre à une deuxième vague de pertes d’emplois, entre autres dans le secteur industriel. Et qu’il est d’ores et déjà quasiment acquis qu’à la fin du chômage partiel élargi, c’est à dire en juin 2021, des emplois vont disparaître. C’est à vrai dire que les entreprises profitent largement de cet outil de gestion de crise pour à la fin quand même licencier à grande échelle. Et on ne change rien jusqu’à… et oui jusqu’à la prochaine crise. Il faut absolument remettre la réduction généralisée du temps de travail au cœur du débat public. Avec à la tête du mouvement les grandes confédérations syndicales

Une réduction radicale du temps de travail s’impose, pour plusieurs raisons! Afin de rééquilibrer le partage de la valeur ajoutée en faveur des salariés, abaisser le chômage, améliorer la qualité de vie des salariés, agir en faveur de la planète, réduire les inégalités sociales et en favorisant un modèle sociétal post-productiviste.

[Sources: CSL, OECD, CGT, Statec, Quotidien, Woxx]

Jean-Claude Thümmel (03/12/2020)

Luxguard: Chronik eines ……

Die Geschichte des Glasherstellers der seit 1980 in Luxemburg ansässig ist, ist eine lange. Und gehört in die Rubrik Industriegeschichte unseres Landes. Denn das Ende der Luxguard/Guardian Ära droht. Wie konnte es dazu kommen? Nun der Reihe nach.

Mit dem Niedergang der Stahlindustrie und der forcierten Diversifizierung der luxemburgischen Industrielandschaft kommt der US-amerikanische Glashersteller « Guardian » nach Luxemburg. Die Produktion im Werk « Luxguard 1 » läuft am 21. November 1981 an. Ende der 1980er Jahre kommt ein zweites Werk in Düdelingen dazu. Ein drittes Werk in Grevenmacher, allerdings ohne eigene Flüssigphase, rundet das Bild ab 1992 ab. Das Werk in Grevenmacher wird Ende 2014 von Carlex Glass übernommen. Luxguard 1 bleibt Hauptzulieferer des Werks auf Potaschbierg. Beiden verbliebenen Produktionsstätten (Bascharage und Düdelingen) geht es wirtschaftlich gut. Beide Standorte, lange Zeit wirtschaftlich komplett eigenständig, werfen gute Profite ab. Doch wie das so ist mit großen Aktiengesellschaften: alles für die Aktionäre, nix auf die hohe Kante. Ende 2012 kündigen sich in Düdelingen massive Probleme an. Investitionen von rund 90 Millionen Euro sind notwendig um die Zukunft des Werks abzusichern. Doch genau wie heute mauert die Direktion, wohl mit der nötigen Rückendeckung der Konzernmutter in Auburn Hills, Michigan, USA. Am 19. Dezember 2012 geht eine Pressemitteilung raus in der etwa folgendes steht: Ein « Plan de maintien dans l’emploi » für Guardian Luxguard 2 und Guardian Europe soll dazu beitragen die 263 Arbeitsplätze, welche durch die mögliche Schließung des Standortes in Gefahr sind, abzusichern. Der Staat wird dazu alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel mobilisieren. Guardian verpflichtet sich im Gegenzug dazu, dringend notwendige Reparaturen zu machen um die Lebensdauer des Ofens um weitere vier Jahre zu verlängern. In der Zwischenzeit soll darüber befunden werden, ob in Düdelingen ein neuer Ofen gebaut wird. Gezeichnet ist die Pressemitteilung von Arbeitsminister Nicolas Schmit und Wirtschaftsminister Etienne Schneider. Sechs Jahre später steht Luxguard 2 erneut am Abgrund.

Damals wie heute

Einhundert Millionen für einen neuen Glasofen, das Herzstück eines Werks, werden ganz dringend benötigt. Fragt sich wie man die vergangenen sechs Jahre genutzt hat in denen eigentlich eine Entscheidung hätte fallen sollen? Die damalige Staatssekretärin Francine Closener antwortet auf parlamentarische Anfragen bezüglich der Zukunft des Werks in Düdelingen eher lapidar, dass keine Betriebsstillegungen geplant seien. Und der Wirtschaftsminister twittert direkt nach der Unterredung mit den Guardian Bossen in Michigan, dass sehr wohl Investitionen, aber ganz sicher keine Betriebsschließungen in Luxemburg geplant seien. Das war im Jahre 2018, und klingt heute wie blanker Hohn. Der Ofen in Düdelingen ist aus und rund 200 Beschäftigte bangen um ihre Zukunft. Wie es zu diesem tragischen Ende kommen konnte? Ganz einfach: Guardian Industries, die seit 2016 zu 100 Prozent dem US-amerikanischen Mischkonzern « Koch Industries » gehören, haben dieses Mal nicht nur keine weiteren Investitionen angekündigt, die dann nie gemacht wurden. Sie haben zudem nach altbewährter Manier die Belegschaft und die Gewerkschaften vor vollendete Tatsachen gestellt. Koch Industries mit Sitz in Wichita, Kansas – in über 50 Ländern weltweit in den Produktionsbereichen Erdöl, Erdgas, Chemie, Energie, Nahrungsmittel und Kunststoff tätig – versucht die Gewerkschaften in einen Sozialplan zu zwingen, den diese nicht wollen.Vorerst ist daraus nichts geworden. Ein Plan de maintien dans l’emploi wurde aufgelegt und damit der drohende Verlust von 200 Arbeitsplätzen abgewendet….vorerst.

Guardian Industries forcieren die Fusion der beiden Werke Bascharage und Dudelingen. Dabei wird das Werk in Düdelingen geopfert. Luxguard 2 ist also nicht das Opfer der Corona-Pandemie, wie Wirtschaftsminister Fayot es nannte. Düdelingen ist das Opfer eines Systems, welches auf maximaler Ausbeutung und Überproduktion fußt. Ein neuer Ofen lohnt sich in diesem System für Düdelingen offensichtlich nicht mehr. Einhundert Millionen Dollar sind da anderswo schon besser investiert. Zum Beispiel in Polen, wo seit Ende 2018 ein funkelnagelneues Werk steht. Zudem hat Guardian Glass in Czestochowa in eine brandneue Glasbeschichtungsanlage investiert und rund 150 Arbeitsplätze geschaffen. Das Werk in Polen produziert mit 1000 Tonnen Floatglass pro Tag etwa 50 Prozent mehr als beide Werke in Luxemburg zusammen.

Performance

Der Beschäftigungsplan für Luxguard 2 ist in trockenen Tüchern; damit haben Belegschaft und Gewerkschaften eine kleine Verschnaufpause. Der Sozialplan, also radikaler Arbeitsplatzabbau, den Guardian auf Biegen und Brechen wollte, ist erstmal vertagt.

Fakt ist, dass am Ende 200 Beschäftigte trotz allem riskieren ihren Arbeitsplatz und damit ihre Existenzgrundlage zu verlieren. 200 Beschäftigte: das sind 200 Einzelschicksale, 200 Familien die sehr wahrscheinlich riskieren mit in den Strudel des sozialen Abstiegs gerissen zu werden. Den Bossen von Guardian oder Koch Industries ist das alles völlig egal. Das was zählt ist Performance!

Und die Shareholder interessieren sich mehr für den Aktienkurs als für die Probleme ihrer Beschäftigten. Außer vielleicht für die Performance. Die Gewerkschaften wollten von Anfang an die Guardian Bosse auf ein Investitionsversprechen für Bascharage (Luxguard 1) festlegen. Bislang ohne greifbares Resultat. Es ist kein Geheimnis, dass der Ofen in Bascharage in 2 Jahren am Ende seines Lebens- und demnach Produktionszyklus angekommen ist. Ein neuer Ofen kostet in etwa 90 Millionen Euro. Bauzeit 15 Monate!

Sollte Guardian also tatsächlich bereit sein zumindest das Werk in Bascharage zu erhalten sollte die Firma das genau jetzt sagen. Die Gewerkschaften und die beschäftigten, und zwar ALLE, warten auf ein Signal. Sollte allerdings diese Zusage nicht gleich kommen, dann droht dem Werk in Bascharage das gleiche Schicksal als dem Werk Düdelingen. Dann stünden insgesamt 450 Arbeitsplätze auf der Kippe. Ein absoluter Skandal!

Und zur Erinnerung: Die Krise bei Guardian ist systeminhärent und sicherlich nicht mit der CoronaPandemie zu erklären. Guardian ist nicht Opfer dieser Krise, sondern profitiert hemmungslos davon. Die Verlierer der Krise werden nicht die Bosse in Wichita sein.

Jean Claude Thümmel 03/09/2020

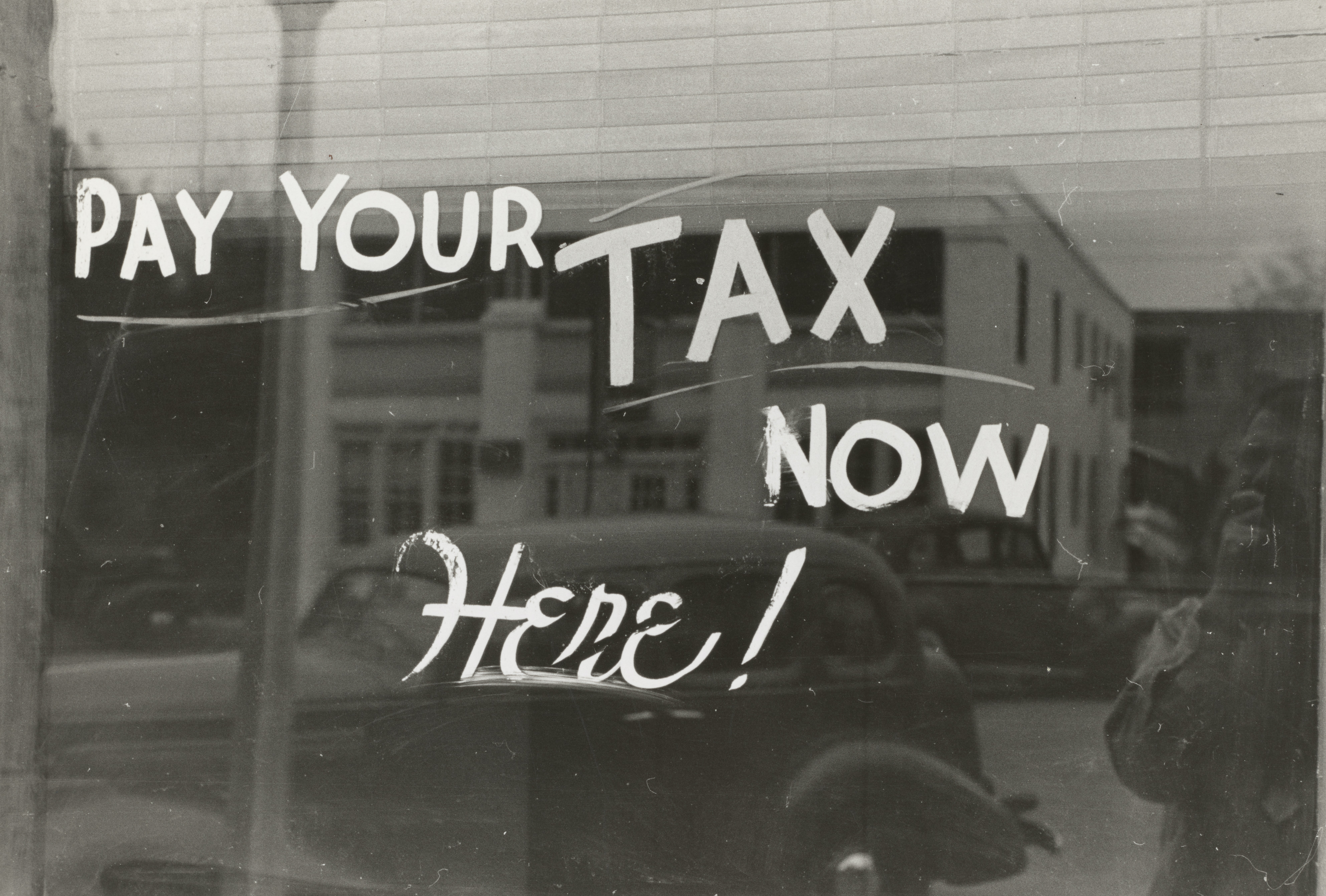

L’axe de l’évasion fiscale

On se souvient de l’affaire LUXLEAKS il y a quelques années ? Non ? Bon pour toutes celles et tous ceux qui ont la mémoire courte, voici un petit historique de cette affaire qui a non seulement bousculé le petit Grand-Duché mais aussi l’Union Européenne et au-delà le monde du fric entier.

Le 5 novembre 2014, l’International Consortium of Investigative Journalists, rend publique une enquête menée en collaboration avec une quarantaine de journaux, dont Le Monde, The Guardian, la Süddeutsche Zeitung, l’Asahi Shinbun et le Soir pour ne citer que ces quelques journaux réputés. L’action de l’ICIJ est musclée, en tout 28 000 pages d’accords fiscaux sont dans la suite divulguées et analysées. La totalité de ces accords fiscaux sont mis en œuvre par le cabinet Price Waterhouse Coopers. Un cabinet fort connu au Luxembourg. Un cabinet qui offre toute une panoplie de services, allant d’accélérateur de business, passant par la certification de conformité aux normes environnementales, la fiscalité et la stratégie de marché.

Un cabinet all in one qui offre ces services à tous ceux qui peuvent se payer leurs services. Et il y avait pas mal de clients au Luxembourg à ce qu’il paraît. Les documents cités détaillent 548 accords fiscaux avec l’approbation de l’administration luxembourgeoise des impôts. 548 accords qui ont permis l’exil fiscale de 343 entreprises. Un mois plus tard, de nouvelles informations fiscales d’une trentaine d’entreprises multinationale sont divulguées. Parmi lesquelles Disney et Koch Industries. Juste pour la mémoire, Koch Industries est une des plus grosses entreprises des États-Unis, son fondateur pèse 34 milliards de dollars et Koch Industries est depuis 2016 le seul actionnaire de Guardian Industries.

Les 548 accords fiscaux rendu publique ne représentent que la pointe de l’iceberg et qu’une partie des demandes validées annuellement par l’administration fiscale luxembourgeoise. Un gros indicateur qu’il s’agit de pratiques d’optimisation fiscale menées à l’échelle industrielle.

Mais l’histoire des optimisations fiscales est beaucoup plus longue. Déjà à partir des années 1990, le Luxembourg a commencé à attirer des filiales de sociétés étrangères. La diversification de l’économie luxembourgeoise et l’orientation vers la finance ont forcément menés à ces pratiques. Avec une législation taillé sur mesure et adaptée aux besoins des multinationales. En effet, les Tax Rulings, approuvés par l’administration fiscale, permettent aux multinationales de bénéficier de taux d’imposition très avantageux. Bien que le taux officiel d’imposition au Luxembourg soit de 17 %, les Tax Rulings atteignent souvent un niveau d’imposition inférieur à 1 %.

En contrepartie, les multinationales mettent en place des constructions financières intragroupe permettant de transférer leurs revenus vers la filiale luxembourgeoise très peu imposée.

Aides d’état illégales !?

Faut-il encore préciser que ces mécanismes d’optimisations fiscale profitent principalement aux multinationales ? Et faut-il en outre préciser que tout cela mène à une évasion fiscale énorme au détriment de tous ces pays qui ne pratiquent pas ou dans une moindre envergure l’optimisation fiscale ? Le comble dans toute cette histoire : tout cela était et reste légal.

Et pourtant, cette affaire déchaîne une tempête politique. La Commission européenne se voit forcé de lancer plusieurs enquêtes pour aides d’État illégales. Les premières décisions tombent en octobre 2015. Les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg sont condamnés. Le Luxembourg devrait se faire rembourser 20 à 30 millions d’euros par Fiat. Il n’y a plus question de Tax Ruling mais « d’excess profit ruling ». L’Irlande qui a offert à Apple un taux d’imposition de moins d’1 % est condamnée à récupérer pas moins de 13 milliards d’euros du géant américain.

En parallèle, la Commission européenne travaille à une proposition pour mieux protéger les lanceurs d’alerte. En effet, le 23 octobre 2019, le Parlement européen et le Conseil ont adopté une directive sur la protection des personnes signalant des violations du droit européen. Les nouvelles règles devraient s’appliquer à partir du 17 décembre 2021.

L’article 25 de la directive précise que « les ‘États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables aux droits des auteurs de signalement que celles prévues par la présente directive ». Et le Luxembourg dans tout ça ? La transposition devrait aller plus loin. Pourtant elle risque d’être vague et molle. Malgré l’apaisement de la part de notre Ministre de la Justice. En même temps, les divers modèles d’évasion fiscale sont maintenus et peaufinés. Business as usual. Comme le révèle un rapport de Tax Justice Network publié il y a quelques semaines.

En effet, Le TJN pointe du doigt un « axe de l’évasion fiscale » qui se constitue des suspects habituels, notamment du Royaume-Uni, de la Suisse, du Luxembourg et desnt Pays-Bas. Ces quatre pays collectent des impôts sur des profits réalisés par les entreprises ailleurs en Europe. Le système est méthodique, dévastateur et….légal.

Gagnants et perdants

De cette façon, les États membres de l’Union européenne perdent plus de 27 milliards de dollars. Chaque année ! Les grosses multinationales américaines déclarent tous leurs chiffres d’affaires dans des pays où l’impôt sur les sociétés est ridiculement faible. Les quatre états cités qui forment l’axe de l’évasion fiscale, ont concentré 115 milliards de dollars de profits d’entreprises américaines en 2017. Et la moitié des risques d’évasions fiscales des entreprises à l’échelle mondiale en 2019.

Dans tout cela, le Luxembourg détient la palme : 12 milliards de dollars d’impôts payés par des entreprises américaines s’échappent chaque année des pays européens pour venir se réfugier dans le Grand-Duché. Suivi par les Pays-Bas avec 10 milliards de dollars déplacés vers le pays des tulipes écrivent les investigateurs de Tax Justice Network. Les grands groupes concernés sont Starbucks, Nike, Uber ou encore Foot Locker mais aussi des groupes français comme Accor, Décathlon, Renault, Danone ou Publicis sont concernés.

Selon les auteurs de l’étude publiée le 28 avril 2020, l’Union européenne compte aussi des victimes.

En premier lieu la France, qui a perdu près de 7 milliards de dollars d’impôts sur les sociétés américaines en raison de ce phénomène d’évasion fiscale. Un premier levier pour mettre en garde les entreprises fraudeuses aurait pu être l’interdiction aux entreprises liées à un ou plusieurs paradis fiscaux de bénéficier des aides versées par l’État en marge de la pandémie du coronavirus. Malheureusement ceci n’a pas été le cas.

Et le jeu se poursuit. Le Tax Justice Network propose dans ce contexte trois mesures pour mieux lutter contre ces pratiques dévastatrices : l’introduction d’un taux commun d’imposition des sociétés, un taux européen exceptionnel de 50% voir 75 % durant la crise Covid-19, ou encore la mise en place d’un registre en matière fiscale, pays par pays afin d’obtenir plus de transparence. Un impôt Covid-19 sur les grosses fortunes pourrait compléter le schéma. Battons le fer tant qu’il est chaud.

Jean-Claude Thümmel 01/07/2020

#BleiftDoheem… restart (2)

Es stellt sich im Übrigen und ganz allgemein die Frage, was wir uns in Zukunft noch leisten können oder wollen. Die Corona Krise hat eindrucksvoll gezeigt, dass unsere strategische Reserve, zurückhaltend ausgedrückt, den Anforderungen nicht standhielt. Wir sprechen nicht von der strategischen Treibstoffreserve. Die Rede ist von der Notfallreserve an medizinischem Material und Schutzausrüstungen.

Frankreich hat seine Notfallreserve bereits 2013 aufgelöst. Die Europäische Union hat Ende März 2020 eine gemeinsame Notfallreserve eingerichtet. Frage: reichen 50 Millionen Euro um eine solche Notfallreserve für alle 27 Länder der EU mit dem Notwendigsten zu versorgen? Darf man sich darauf verlassen oder sollten die einzelnen Länder nicht doch einer nationalen Notfallreserve eine gewisse Priorität einräumen?

Es stellt sich im gleichen Zusammenhang die Frage, ob es zielführend ist, wenn die meisten Medikamente heute in Indien oder China hergestellt werden? Um mehr Transparenz und Wirkstoffsicher-heit zu erreichen wird es notwendig sein den gesamten Herstellungsprozess zurück nach Europa zu holen. Die Pharmaindustrie muss an die Kandare genommen werden. Und zwar schnell.

Die fieberhafte Suche nach einem Corona Impfstoff hat viele Akteure auf den Plan gerufen. Es ist zu befürchten, dass jene die den Wettlauf gewinnen, astronomische Gewinne einfahren werden. Ein Grund mehr die staatliche Kontrolle zu verstärken und dafür zu sorgen, dass nicht nur die geimpft werden, die sich den Impfstoff leisten können. Gesundheitsvorsorge gehört zu 100% in öffentliche Hand.

Systemfrage

Der wirtschaftliche Post-Corona Restart wird,, so wie es im Moment aussieht, wohl nicht dazu führen dass an den Fundamenten der kapitalistischen Produktionsweise gerüttelt wird. Aber genau das ist es was wir brauchen. Die Infragestellung eines Systems das nach zwei Monaten Lockdown am Boden liegt, und nur mit massiver staatlicher Unterstützung am Leben gehalten werden kann. Bislang gibt es keine verbindlichen Verpflichtungen für die Betriebe, die im großen Stil und ohne Scheu auf massive Staatshilfen zurückgreifen.

Frage: Ist es denn nicht legitim, dass derjenige der in großem Umfang Geld zur Verfügung stellt, auch bestimmen darf wie und wozu genau dieses Geld verwendet werden soll? Illegitim und in höchstem Maße verwerflich ist es, wenn Betriebe auf der einen Seite massiv Staatshilfen in Anspruch nehmen und auf der anderen Seite dicke Boni an ihre Besten und fette Dividenden an die Shareholder ausbezahlen. Wobei es auch noch jene gibt, die ihre Gewinne in Offshore-Steuerparadiesen verstecken.

Verwerflich ist auch die Tatsache, dass der Staat mit maßgeschneiderten Gesetzen in Sachen „Fonds d’investissements spécialisés“ die Wohnraumkrise nicht entschärft, sondern im Gegenteil sogar verstärkt. Wohnraum darf kein Spekulationsobjekt sein, sondern ist ein Grundrecht. Hier muss dringend angesetzt werden. Denn während dieser Krise wurde deutlich, dass die Wohnungsnot gerade die Schwächsten am härtesten trifft. Restart beim Wohnungsbau tut Not. Das Feld darf aber nicht den Haifischen der Branche überlassen werden.

Staat und Gemeinden müssen verstärkt als Bauherren aktiv werden. Es wurde oft genug gesagt und geschrieben, dass das Investitionsvolumen, welches der staatliche Rentenreservefonds in diesem Bereich zur Verfügung stellt, bei Weitem nicht ausreicht. In diesem Zusammenhang sollte vielleicht erwähnt werden, dass auch der Staat als solcher hier eine große Verantwortung hat.

180 Millionen Euro für ein Militärsatelliten und nochmals 420 Millionen Euro für ein Tankfliegerprogramm, zusätzlich zu den bereits zugesagten 342 Millionen Euro für die beiden Projekte, das grenzt an ganz große Verarschung.

Zum Vergleich: das „Südspidol“ das wohl erst 2026 fertig sein wird, kostet den Staat 434 Millionen Euro. Die Mehrkosten für die beiden unsinnigen Militärprojekte übersteigen also bei Weitem die staatlich garantierten 80% der Baukosten für das neue „Südspidol“. Wie wollen die zuständigen Instanzen diesen Umstand erklären?

Restart

Nach dem brutalen Abwürgen der Wirtschaft durch den Lockdown, soll nun der keuchende Wirtschaftsmotor wieder hochgefahren werden. Dazu nimmt der Staat sehr viel Geld in die Hand. Er bürgt für Bankkredite, finanziert die Teilarbeitslosigkeit und kündigt an innerhalb eines Jahres die Folgen des Lockdowns überwunden haben zu wollen. Es sieht also so aus, als sei nicht vorgesehen irgendetwas aus dieser Krise zu lernen.

Oder einen sozial gerechten und nachhaltigen Restart hinzulegen. Die Jagd nach Wachstum, nach einem zu erwartenden Minus von bis zu 12% für das laufende Jahr, hat begonnen. Lokale und regionale Produktion zum Schutz der Umwelt ist schon wieder in Vergessenheit geraten. Es soll also weiter auf Produktionsketten gesetzt werden, die zwar nicht nachhaltig, dafür aber billig sind. Weil sowohl die Produktion wie der Transport der Waren rund um den Globus in einem brutalen ausbeuterischen System stattfinden das menschenverachtend ist. Wir brauchen nicht mehr, sondern weniger Globalisierung.

Wir brauchen in Krisenzeiten mehr und nicht weniger Solidarität. Die finanziellen Folgen dieser Krise dürfen nicht auf dem Buckel der Lohnabhängigen, die während der letzten Wochen und Monaten als Heldinnen und Helden der Krise gefeiert wurden, gelöst werden. Die Tatsache, dass die Heldinnen und Helden der Krise damit „belohnt“ wurden, dass sie jetzt 12 Stunden pro Tag und 60 Stunden pro Woche arbeiten dürfen, ist auch nur bedingt vermittelbar. Die Zeit für eine substantielle Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausfall, verbunden mit Neueinstellungen und ohne Erhöhung des Arbeitsdrucks ist reif.

Jean-Claude Thümmel 23/05/2020

#BleiwtDoheem (1)

Dieser geflügelte Imperativ sorgt seit Mitte März des Jahres Eins der Coronakrise für viel Aufregung. Brutale Veränderungen durch den Lock-Down haben so ziemlich alles auf den Kopf gestellt. Das wirtschaftliche, das öffentliche aber auch das soziale Leben und alles was dazu gehört wurden mit der Verkündung bzw. der Verlängerung des « Etat de Crise » im sonst eher beschaulichen Luxemburg komplett ausgebremst. Beinahe Stillstand …

Viele, nicht alle, weil sie nicht durften, blieben zu Hause. Schüler, Studenten, Lohnabhängige und Rentner sowieso. In Kurzarbeit, in sozialer Isolation oder in Perspektivlosigkeit. Für viele hieß es

schlicht und ergreifend „Bleiwt doheem“: von zu Hause aus arbeiten. Das wirtschaftliche Leben wurde in großen Teilen und innerhalb von wenige Tagen von 100 auf 0 zurückgefahren. Gleichzeitig mussten sich innerhalb sehr kurzer Zeit ganz viele am Homeworking versuchen. Der Moment den Télétravail auf breiter Front zu testen war gekommen.

Und erstaunlicherweise schien es relativ gut zu laufen. Doch es gibt Regeln, die eigentlich auch in Krisenzeiten gelten. Ob diese Regeln beim Feldversuch eingehalten wurden ist zu bezweifeln.

Zu den Fakten: Es gibt eine Konvention, die am 21. Februar 2006 von OGBL und LCGB einerseits und der Union des Entreprises Luxembourgeoises andererseits unterschrieben wurde. Dieses Abkommen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern, welches 2015 erneuert wurde, regelt detailliert die Bedingungen für das Homeworking. Homeworking, auch Homeoffice genannt, ist bekanntlich eine sehr spezifische Art und Weise zu arbeiten und unterliegt auch deshalb strengen Regeln. Im jeweiligen Arbeitsvertrag oder in einem Zusatz zum Arbeitsvertrag, muss ein klarer Verweis auf den Artikel L.121-4 des Code du travail stehen. Der genannte Artikel definiert so etwas wie eine erweiterte Jobbeschreibung. Präzisiert werden muss zum Beispiel an welchem Ort genau der betroffene Homeworker seine Arbeit verrichtet, welche präzisen Arbeitszeiten gelten oder wie der Kontakt mit dem jeweiligen Vorgesetzten funktioniert, aber auch – und das ist wichtig – dass jeder Téléarbeiter dem entsprechenden Kollektivvertrag des Unternehmens unterliegt. Daraus ergibt sich, dass die Homeworker genau die elben Rechte und Pflichten haben wie alle anderen Beschäftigten eines Unternehmens X. Interessant zu wissen ist außerdem, dass die oben genannte Konvention eine Anpassungsfrist sowohl für die Beschäftigten als auch für das Unternehmen vorsieht. Diese Frist kann 3 bis maximal 12 Monate betragen. Die Tatsache, dass Homeworking immer auf freiwilliger Basis funktionieren muss, rundet das Bild ab.

Risiken

Nun ist allerdings zu befürchten, dass keine oder nur wenige dieser Bedingungen überprüft oder eingehalten wurden. Das wäre aus verständlichen Gründen wohl auch kaum möglich gewesen. Tatsache bleibt aber, dass auch weiterhin viele Beschäftigte von ihrem Homeoffice aus arbeiten. Denn was von 0 auf 100 einigermaßen funktioniert hat, muss nicht zwangsläufig umgekehrt genau so funktionieren. Es ist wichtig eine objektive Bilanz zu ziehen, um alle Fakten auf den Tisch zu bekommen. Es ist genauso wichtig, die richtigen Lehren aus dieser Zeit zu ziehen. Da darf nichts geschönt oder unter den Tisch gekehrt werden. Ja es stimmt: Homeworking hat viele Vorteile, sowohl für die Beschäftigten, wie auch für die Unternehmen. Und in Corona-Zeiten ist man geneigt das Provisorium etwas länger dauern zu lassen. Schließlich gibt es viel weniger Staus auf unseren Straßen und der entsprechende CO2 Ausstoß ist wohl um einiges gesunken. Zwangsläufig.

Wer meint, dass wir aus den Erfahrungen mit Homeoffice während dieser Krise ableiten können, dass die flächendeckende Téléarbeit für sowohl Gebietsansässige wie Grenzgänger die Lösung für unsere Stau- und Umweltprobleme sein kann, irrt aber. Und zwar gewaltig! Erstens, kann oder will nicht jede(r) Homeoffice machen. Zweitens, wird es nicht reichen, und drittens es ist zu simpel. Und viertens, birgt ein solches Vorgehen enorme Risiken. Zuvorderst für die Beschäftigten im Homeoffice. Die jetzigen und die zukünftigen. Das Risiko, dass es in näherer oder entfernter Zukunft zwei Kategorien von Beschäftigten geben wird: die Stammbelegschaft die auch weiterhin physisch im Betrieb präsent ist, und eben die anderen. Diese Anderen riskieren über kurz oder lang sozusagen ausgelagert zu werden. Und riskieren damit irgendwann ein ähnliches Dasein zu fristen wie etwa Mitarbeiter von digitalen Plattformen, scheinselbstständig und selbstausbeutend. Unsere Verkehrsprobleme bekommen wir nur gemeinsam in den Griff, dadurch dass wir vermehrt die Leute von der Straße, sozusagen aus ihren Autos heraus, auf den öffentlichen Gemeinschaftstransport bringen. Das ist nachhaltig, ökologisch sinnvoll und bringt jedem einzelnen etwas. Der zu erwartende gesamtgesellschaftliche Mehrwert erfordert zum Teil radikale Maßnahmen. Diese zu ergreifen erfordert wiederum ein hohes Maß an politischem Mut.

Umdenken jetzt

Diese Krise hat gezeigt, dass viele Leute dazu befähigt sind, wenn es drauf ankommt, ihr Handeln und ihre Gewohnheiten in Frage zu stellen. Es ist nicht zu früh schon heute die – nennen wir sie mal „Post-Corona“ – Zeit nach dem Lock-Down vorzubereiten. Dieses Mal müssen wir agieren und nicht nur reagieren. Und die Zeit drängt. Viele Krankenhäuser fahren ihre Kapazitäten wieder auf Normalbetrieb runter. Das mag auf den ersten Blick logisch erscheinen, und verschafft den Pflegekräften und Ärzten hoffentlich eine Verschnaufpause. Doch die brennenden Fragen sind damit nicht gelöst. Es hat sich während dieser Krise gezeigt, dass unser Gesundheitssystem schlecht vorbereitet war. Dieses Problem hat Luxemburg gemeinsam mit seinen direkten Nachbarn. Diese Tatsache sollte uns allerdings nicht beruhigen. Luxemburgs Gesundheits- und Pflegesektor ist personell stark unterbesetzt. Dass dieser wesentliche Bereich personell aufzustocken ist muss eine der Lehren sein, die aus der Pandemie gezogen werden und muss damit oberste Priorität haben. Es ist kein Geheimnis, dass gerade in Gesundheit und Pflege die Krankenzahlen riskieren durch die Decke zu schießen.

Die besorgniserregende Zahl von Burn-Outs im Gesundheits- und Pflegsektor spricht eine unmissverständliche Sprache. Was muss eigentlich noch geschehen damit doch noch etwas passiert? Werden die dringenden Probleme angepackt, oder wird so wie in der Vergangenheit darauf vertraut, dass sich die Wogen wieder glätten und man zur Tagesordnung übergehen kann? Unser Gesundheitswesen ist keine Ware genauso wenig wie unsere Gesundheit selbst. Unser Gesundheits- und Pflegesystem gehört zu 100 Prozent in öffentliche Hand! Bestrebungen weitere Teile aus diesem System heraus zu brechen müssen konsequent unterbunden werden. Wo ist eigentlich das Gesetz zur großherzoglichen Verordnung vom 17. Juni 1993, welche die Liste der medizinischen Geräte die NICHT von Ärzten oder Zahnärzten angeschafft werden dürfen bestimmt? Oder anders ausgedrückt: wo ist das Gesetz, dass die Liste jener Geräte die ausnahmslos nur in und von Krankenhäusern betrieben werden dürfen festlegt? Es gibt ein Urteil des Verfassungsgerichtes vom 5. Juli 2019, in dem einem Radiologen der gegen die oben genannte Verordnung geklagt hatte, darin Recht gegeben wird, dass eine großherzogliche Verordnung allein nicht ausreicht um eine solche Liste bindend zu definieren. Während man sich in politischen Kreisen schwer tut auf dieses Urteil zu reagieren, werden anderenorts bereits Fakten geschaffen. Eine Spaltung unseres Gesundheitssystems und eine zementierte Zweiklassenmedizin wird die Folge sein. Das wollen viele nicht …. außer denjenigen, die es sich leisten können.

Jean-Claude Thümmel 06/05/2020

Aarbecht!? Et gëtt héich Zäit!

Seit in den siebziger- und achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf breiter Front für die Verkürzung der Arbeitszeit gekämpft wurde, ist einiges passiert. In vielen europäischen Ländern wurde das Thema Arbeitszeitverkürzung eher zaghaft angepackt. In anderen, wie Deutschland oder Frankreich, wurde eine substanzielle Verkürzung der Wochenarbeitszeit erreicht. Das ging aber nur über den Weg von Arbeitskämpfen, die in ihrer Intensität viele vorangegangenen Arbeitskämpfe in den Schatten stellten. Es waren regelrechte Aufstände. Das Ziel der Streiks war es, einen Teil der Produktivitätsgewinne in Form von weniger Arbeit bei gleichbleibendem Lohn abzuschöpfen. Oder: Die Lohnabhängigen mussten ihre Arbeitskraft also weniger oft verkaufen bei gleichem Lohn. Oder: Die Arbeiter forderten ihren Anteil an geschaffenem Mehrwert. Der Streik in der deutschen Automobilindustrie dauerte fast sieben Wochen, dann einigten sich die Tarifpartner auf das Verfahren der besonderen Schlichtung. Der Einigungsvorschlag der besonderen Schlichtungsstelle, der am 26. Juni 1984 der Öffentlichkeit präsentiert wurde, sah vor, die Wochenarbeitszeit im betrieblichen Durchschnitt auf 38,5 Stunden zu verkürzen.

Mobilisierungen

Das Ziel der IG-Metall war die 35-Stundenwoche. Der Kompromiss: 38,5 Stunden im Durchschnitt und mehr Flexibilisierung. 1987 wurde die 37-Stundenwoche erreicht. Den endgültigen Durchbruch schafften die IG-Metall und die IG-Druck und Papier im Jahre 1990. Die Arbeitgeber erklärten sich bereit, in 2 Stufen bis 1995 die 35-Stundenwoche einzuführen. Am 13. Juni 2018 jährte sich übrigens zum 20. Mal das Inkrafttreten der 35-Stundenwoche bei unseren französischen Nachbarn. Per Gesetz wurde in allen Unternehmen im ganzen Hexagon die gesetzliche Arbeitszeit von 39 auf 35 Stunden gesenkt. Die „Loi Aubry“ hat ihren Ursprung in François Mitterands 110 Vorschlägen für ein sozialeres Frankreich. Die französischen Sozialisten zogen 1997 mit einer klaren Positionierung für die 35-Stundenwoche in den Wahlkampf. Es soll Dominique Strauss-Kahn gewesen sein, der Lionel Jospin überzeugt hat, die 35-Stundenwoche ins sozialistische Programm einzuschreiben. Fazit: der Kampf für die 35-Stundenwoche wurde auf verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Ebenen geführt. Und muss heute auf den gleichen politisch/gesellschaftlichen Ebenen geführt werden. Denn dort wo die 35-Stundenwoche möglich wurde, wird sie heute vor dem Hintergrund eines breiten neoliberalen Konsenses mit den bekannten Gegenreformen betrachtet und gebremst. In vielen Branchen sind die erkämpften Rechte weitgehend rückgängig gemacht worden. Der gesamte neoliberale Konsens bedeutet, dass alle Errungenschaften des Sozialstaats und der Arbeiterbewegung unter dem Blickwinkel der sakrosankten Wettbewerbsfähigkeit, der Senkung der Arbeitskosten und der maximalen Renditesteigerung betrachtet werden. Dies hat sich mit dem Aufkommen der digitalen Revolution weitgehend verschärft. Deshalb muss auch hier angegriffen werden. Eine Wiederbelebung des breit angelegten Kampfes für Arbeitszeitverkürzung tut Not. Und es wäre verlorene Zeit, darauf zu vertrauen, dass sich die Politik heute aus freien Stücken dazu überwinden könnte, per Gesetz die Arbeitszeit zu verkürzen und den positiven Effekt nicht durch eine weitere Flexibilisierung der Arbeitszeiten wieder zunichte zu machen.

Stück vom Kuchen

Denn genau dieser Fehler wurde zum Beispiel bei unseren deutschen Nachbarn gemacht und zwar nachhaltig. Die Lohnabhängigen haben ein Recht auf ein größeres Stück vom Kuchen. Und eine kollektive Arbeitszeitverkürzung als Verkürzung der Normalarbeitszeit für Alle, beinhaltet, anders als flexible Arbeitszeitgestaltung, die Chance auf Abbau der Arbeitslosigkeit durch Wiederbesetzung der in größerem Umfang frei werdenden Stellen durch sowohl Arbeitslose wie fertig Ausgebildete.

Denn: jeder Arbeitslose weniger erhöht potentiell die Kampfkraft der Gewerkschaften, nicht zuletzt auch in ihrem „Kerngeschäft“ Lohnerhöhungen. Die Gewerkschaften haben ein vitales Interesse daran, ihre Kampfkraft zu erhöhen. Das geht weniger über den Weg von Zugeständnissen als über den Weg von radikaler Arbeitszeitverkürzung. Arbeitszeitverkürzung mit nachhaltiger Beschäftigungswirkung für alle. Die Zukunft der gewerkschaftlichen Arbeit muss auf dieses Ziel ausgerichtet sein. Gerade die Digitalisierungsdebatte genießt hier einen zentralen Stellenwert. Die Diskussionen und öffentlichen Darstellungen der Digitalisierung suggerieren eine „Win-Win“ Situation. Durch die Digitalisierung der Arbeitswelt sollen sich prekäre Arbeitsformen und schwierige Arbeitsbedingungen zunehmend auflösen. Damit am Ende alles gut wird. Und mit der Digitalisierung entsteht eine schöne, neue Gesellschaft, in der alles besser ist und in welcher die Widersprüche aufhören zu existieren. Fakt ist allerdings, dass das alte System in neuem Outfit daher kommt.

Gewinner und Verlierer

Doch die Gesetze des kapitalistischen Systems bleiben in Kraft – auch wenn die Arbeit in digitalisierten Produktionsketten verrichtet wird. Denn im Grunde ändert sich wenig. Es werden auch weiterhin Gewinner und Verlierer der Digitalisierung im Kapitalismus geben. Die Kapitaleigner auf der einen Seite und die durchrationalisierten Beschäftigten auf der anderen. An der Produktionsfront wird sich das Rad immer schneller drehen und bei den Produzierenden macht sich vermehrt Frust breit, weil viele Betroffene zu Statisten und Zuschauern degradiert werden. Zur Lösung der Konflikte ist es unerlässlich, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen, ein gemeinsames und emanzipiertes Bewusstsein zu schaffen. Die massiven Angriffe auf den sozialen Besitzstand der Lohnabhängigen generieren ebenso massive Konflikte. Und weil Konflikte Konflikte sind, müssen sie auch konfliktuell gelöst werden. Die Gewerkschaftsarbeit muss von Konsenssuche auf Konfliktbereitschaft umschalten. Betriebsübergreifende Themen sind auch gesellschaftliche Themen und die Gesellschaftskritik ist ein wesentlicher Vektor dieser Kritik. Die Strategien der Kapitaleigner betreffen mehr und mehr die gesamte Lebenszeit der Betroffenen und ihrer Familien. Deshalb muss eine neue Bündnisarbeit im Vordergrund stehen. Die Vernetzung der gewerkschaftlichen Akteure mit sozialen Bewegungen bringt die mittelbar mit den unmittelbar Betroffenen zusammen und ermöglicht gemeinsames Handeln. Die Zusammenarbeit mit, auch global vernetzten, sozialen Bewegungen kann sehr viel bewegen. Oberste Priorität bleibt dabei, das Kräfteverhältnis zugunsten der Lohnabhängigen zu verschieben.

Stärkung der Werte

Dazu muss die systematische Zusammenarbeit und die Förderung der arbeitswissenschaftlichen Arbeit mit den gewerkschaftlichen Akteuren wieder in den Fokus gerückt werden. Ein stärkeres Zusammenleben von Theorie und Praxis ist unerlässlich für eine nachhaltige Organisierung und Mobilisierung aller Betroffenen. Abhängig Beschäftigte zu Handelnden in ihren eigenen Konflikten zu machen, das sollte die Priorität sein. Den Schritt zu gehen, über die konkrete Aktion hinaus gerichtet auf eine nachhaltige Veränderung. Die Konflikte nach draußen zu tragen heißt, die gewerkschaftliche Betriebsarbeit zu politisieren. Über die Massenmedien wird die herrschende Politik im gesellschaftlichen Mainstream etabliert. Die Antwort auf diese gefährliche Entwicklung kann nur die Generierung einer Gegenöffentlichkeit und eine möglichst breite Aufklärung sein. Die Stärkung gemeinsamer humanistischer Werte wie Gerechtigkeit, Solidarität, Gleichheit und Freiheit sind die Grundlagen der Politisierung der betrieblichen Gewerkschaftsarbeit. Politik und Gesellschaftskritik müssen verstärkt Gegenstand der gewerkschaftlichen Arbeit im Betrieb und auf der Straße sein, die Themen müssen mehrheitsfähig werden. Die zentrale Frage ist und bleibt: In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und: Ist das aktuelle Wirtschaftssystem mit all seinen Auswirkungen das Modell für die Zukunft? Oder muss es überwunden werden? Die Zukunft unserer Gesellschaft hängt nicht unwesentlich von der Gestaltung der Arbeit ab. Das Terrain darf auf keinen Fall den Kapitaleignern überlassen werden.

SNCF Streik – Coupez le moteur de Macron

Der Streik bei der französischen Bahn dauert an doch die repräsentative Mehrheit ignoriert weiter den Widerstand gegen Sozialabbau. Macron & co sowie Medien reduzieren die Frage auf den Statut der Eisenbahner und, so wie ein Zug den anderen verstecken kann, verstecken sie so den weiter reichenden Abbau eines fortschrittlichen Sozialmodells. Dieses gehört gesichert und ausgebaut anstatt zerstört. Der Erfolg des Streiks ist dafür Pflichtsignal!

Die 16. Streiksequenz bei der französischen Staatsbahn SNCF wird möglicherweise eine entscheidende sein. Die Fronten im längsten Arbeitskampf in der Geschichte der SNCF sind extrem verhärtet. Wir erinnern uns: der einstige Air France Boss Jean-Cyril Spinetta hatte den Auftrag von der Regierung, das Unternehmen SNCF einer tiefgreifenden Analyse zu unterwerfen. Alle Geschäftsfelder sollten durchleuchtet werden – ohne Tabus. Der Spinetta-Bericht ist die Grundlage für die große Reform der SNCF. Diese Reform, die verklausuliert von Emanuel Macron schon zu Wahlkampfzeiten angekündigt worden war, riskiert nun keinen Stein auf dem anderen zu lassen. Die rund 150 000 Beschäftigten der SNCF haben also allen Grund in Aufruhr zu sein.

Es wurde in den letzten Wochen in der gesamten Presse so ziemlich alles detailliert, was die Konsequenzen des Streiks der französischen Eisenbahner-innen sind. Es wurde aber leider selten objektiv beleuchtet, was die direkten und indirekten Konsequenzen der Reform sind. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als den Erhalt einer der größten Errungenschaften der französischen Sozialgeschichte. Nämlich das Eisenbahnerstatut das 1920 erkämpft wurde. Heute wird durch die bewährte Methode, um jeden Preis die Belegschaft zu spalten, versucht ein sehr fortschrittliches Statut zu zerstören. Eine sehr weitgehende Arbeitsplatzgarantie, eine 35-Stunden-Woche, und die Möglichkeit mit statistisch 57,5 Jahren in Rente zu gehen, soll nach dem Willen der Regierung der Rentabilität geopfert werden. Die SNCF, mit ihren rund 55 Milliarden Euro an kumulierten Schulden, hat 2017, und das ist interessant, einen Netto-Überschuss von 1,3 Milliarden Euro erwirtschaftet. In der Hauptsache mit Hilfe von Filialen die nicht unbedingt für ihre Generosität und das Einhalten von hohen sozialen Standards bekannt sind. Diese Filialen sind im Gefolge der EU-Bahnliberalisierung ab 2007 entstanden und wildern munter in den Nachbarländern, aber auch über die europäischen Grenzen hinaus. Und was bei Geodis und Keolis so gut funktioniert, soll natürlich jetzt flächendeckend eingesetzt werden.

Ziele der Bewegung

35 Milliarden der obengenannten 55 Milliarden Euro an Verbindlichkeiten sollen übrigens in zwei Etappen vom Staat übernommen werden. Damit wäre ein erstes wichtiges Ziel der Streikbewegung erreicht. Doch bleiben drei wichtige Knackpunkte der Reform weiter bestehen. Da ist zum Beispiel die Öffnung des nationalen Personenverkehrsmarktes für die Konkurrenten der SNCF. Das wiederum ist Teil des 4. EU-Eisenbahnpakets, das in Sachen Dienstleistungsverträgen zwingend eine Ausschreibung vorsieht. Macron hat sich vorgenommen das Eisenbahnerstatut zu zerstören, um das Terrain für die Konkurrenz zu ebnen. Hohe Sozialstandards behindern, wie wir wissen, die Entfaltung des freien Unternehmertums. Macron ist dabei, eine wichtige Etappe auf diesem Weg zu bewältigen. Er hat gezeigt, dass er imstande ist die mächtigen Eisenbahnergewerkschaften ins Leere laufen zu lassen. Die französische Regierung hat zu keinem Moment ein Einlenken auch nur angedeutet. Die Auseinandersetzung zwischen „Pouvoir politique“ und den Gewerkschaften erinnert stark an die Zermürbung der einst stolzen Bergarbeitergewerkschaft NUM in Großbritannien Anfang der 1980iger Jahre. Für Emanuel Macron ist der Zeitpunkt gekommen, seine Vision des Wohlfahrtsstaates umzusetzen. Der Präsident will diesen nach emanzipatorischen Kriterien und basierend auf Anerkennung umbauen. Ohne allerdings zusätzlich Geld zu mobilisieren. Was ist also von den Aussagen Macron’s zu halten? Wenig, meinen nicht nur die Eisenbahnergewerkschaften. Denn die Auseinandersetzung ist noch nicht vorbei.

Hoffnung

Nachdem das Parlament am 14. Juni das Reformprojekt quasi durchgewunken hat, setzen die Gewerkschaften weiterhin auf ihre Streikkraft. Und setzen große Hoffnung in Dreiergespräche, die den Weg zu tatsächlichen Verhandlungen über die Details der Reform ebnen könnten. Denn Verhandlungen haben bislang noch keine stattgefunden. Denn eines ist klar: Sollten die Streikenden in wichtigen Punkten wie Statut und Marktöffnung keine ernstzunehmenden Zugeständnisse bekommen, dann riskiert Macron und sein Projekt das soziale Gefüge nicht nur im Eisenbahnbereich auf den Kopf zu stellen. Das wiederum hätte verheerende Konsequenzen für den Sozialstaat. Möglicherweise über die Grenzen Frankreichs hinaus. Der Streik der französischen Eisenbahner*Innen richtet sich nicht nur gegen die Reform der SNCF und die daraus resultierenden desaströsen Folgen. Die französischen Bahnbeschäftigten führen auch einen, wenn auch relativ ungleichen, Kampf gegen ein neoliberales Modell, das die Grundlagen jedes fortschrittlichen Sozialmodells zerstört. Wir alle sind jeden Tag mit den Folgen dieser Politik konfrontiert. Und genau aus diesem Grund darf der Streik in Frankreich nicht scheitern.

Jean-Claude Thümmel