23-12-2016

Requiem pour les Droits de l’Homme au Conservatoire

La Ville de Luxembourg vient de décider, visiblement dans la plus grande discrétion, de changer de société de gardiennage au Conservatoire. Outre la question de la sous-traitance, la nouvelle société, G4S, est tristement célèbre pour son rôle au côté de l’armée israélienne dans l’occupation de la Palestine.

Moins de deux semaines avant les congés scolaires de fin d’année, le personnel du Conservatoire de la Ville de Luxembourg (CVL) a été informé que la Ville de Luxembourg mettait fin au contrat de gardiennage pour le Conservatoire avec la société «Brinks». Selon nos informations, même la direction a été tardivement informée et, mise devant le fait accompli, n’a pu que se résoudre à accepter le départ de cette société et de ses employés. Certains parmi eux étaient présent quasiment à temps plein au CVL depuis presque huit années, et la nouvelle de la fin du contrat a été vécu comme un choc malgré les rumeurs qui circulaient depuis un certain temps.

Parfaitement intégré dans l’équipe technique et administrative, les différents employés de cette société de gardiennage ont toujours eu d’excellents rapports avec les élèves, les parents, les enseignants et la direction pour leurs tâches quotidiennes: permanence à la réception, fermeture des salles et du bâtiment, fermeture et gestion du parking… Bien qu’ils ne perdront pas leur emploi auprès de la société «Brinks», ils seront réaffectés par leur employeur à d’autres endroits, et de façon sans doute beaucoup plus flexible. C’est donc avec une vive émotion que les employés de «Brinks» ont reçu leur cadeau de remerciement lors d’une cérémonie organisée en dernière minutes avec la direction, les enseignants et l’administration. Émotion également présente chez les enseignants où une certaine incompréhension régnait: comment peut-on, quasiment du jour au lendemain décider de mettre fin à la présence de collaborateur dans le bâtiment?

Sous-traitance dans les institutions publiques

Contacté par nos soins, Guy Foetz, conseiller communal pour «Déi Lénk», nous a confirmé que le sujet de la société de gardiennage n’a pas été évoqué lors des discussions sur la gestion du Conservatoire et qu’il n’avait pas reçu d’informations sur cette affaire. Il semble donc que la décision ai été prise rapidement et dans la discrétion en évitant tout débat public. Encore une zone d’ombre sur le fonctionnement de la «démocratie» au niveau communal…

Mais c’est bien la question de la sous-traitance qui se retrouve encore une fois, hélas, sous les projecteurs. De plus en plus utilisé par les communes, le procédé consistant à signer des contrats avec des sociétés privées pour assurer des tâches relevant du service public devient incontournable dans la mentalité néolibérale de nos dirigeants et de leurs politiques d’austérité. C’est en effet un moyen sans faille pour se disculper en cas de mauvaise qualité du service fourni ou pour réduire le personnel; En cas de besoin, il suffit en effet de ne plus renouveler le contrat de la société…

Les exemples sont nombreux: cantines scolaires, gardiennage, nettoyage, gestion technique des bâtiments… Sur le territoire de la Ville de Luxembourg, on ne compte plus les écoles, les institutions culturelles (musées, Philharmonie…) qui ont recours à des sous-traitants. Pourtant, la contradiction est évidente: comment confier à une société privée, dans ce cas-ci une multinationale de la sécurité, la gestion et la responsabilité d’un bâtiment public, construit, entretenu et fonctionnant grâce à de l’argent public? L’argument du moindre coût est toujours mis en avant, mais on oublie qu’une partie de l’argent payé par les institutions publiques à ces sociétés alimente les profits de celles-ci et se retrouve investit en bourse, dans le cas de «Brinks» à la bourse de New-York.

Guy Foetz revient aussi sur cette question: «Nous avons à maintes reprises évoqué la question de la sous-traitance – tout récemment encore lors des débats budgétaires -, mais nous n’avons jamais eu gain de cause à ce sujet. L’argument du moindre prix est toujours avancé».

Dans le cas de la société de gardiennage au CVL, la précipitation de la prise de décision n’a pas permis de construire un mouvement de solidarité avec les travailleurs concernés pour pousser la ville à engager ceux-ci avec un contrat d’employés communaux.

«G4S», bras droit de l’occupant israélien en Palestine

Et c’est la veille des congés scolaires, le 22 décembre, que l’obtention du marché de gardiennage au CVL par la société «G4S» a été annoncée. Cette autre multinationale de la sécurité, la plus grande au monde, doit une partie de sa «notoriété» à sa participation active à la gestion de l’occupation israélienne de la Palestine, notamment en Cisjordanie. A juste titre épinglée par la campagne «BDS» (pour Boycott, Désinvestissement, Sanctions), cette société gère, pour le compte de l’armée israélienne, de nombreux «check-points» dans des territoires occupés ainsi que des centres de détentions où les abus des droits humains les plus élémentaires sont régulièrement bafoués y compris la torture de prisonniers mineurs.

La Ville de Luxembourg, qui a obtenu le statut de «Fairtrade Gemeng» en 2011, est de ce fait «une commune qui soutient le commerce équitable et les petits producteurs défavorisés au Sud». Elle est bien moins regardante pour les violations des droits humains commises par des sociétés auxquelles elle sous-traite de plus en plus de ses services.

Des institutions de l’ONU comme l’UNICEF ou l’UNHCR ont mis fin à leur contrat avec G4S pour son rôle dans l’occupation et la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens. La ville de Luxembourg n’a visiblement pas ce courage politique ou préfère simplement rester dans un statu quo bien confortable qui leur permet d’éviter les foudres des lobbys pro-israélien.

22-12-2016

Geschmacklose Kunst für den betuchten Bürger?

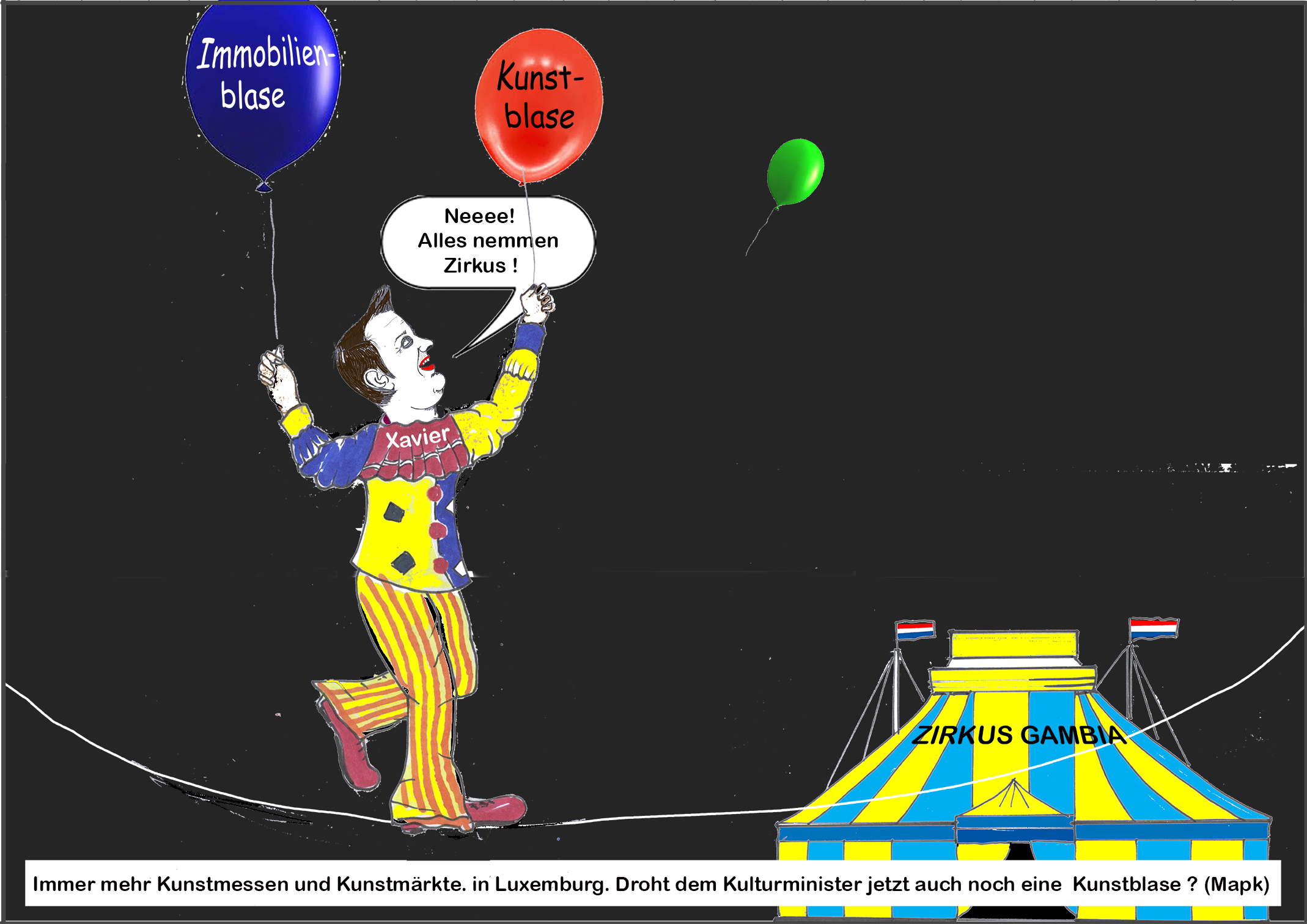

Ein Bericht über die erste «Art Fair» in Luxemburg.

Vom 6-11 Dezember 2016 fand die erste, diesjährige «Luxembourg Art Fair» statt.

80 internationale Galerien stellten in 2 Ausstellungshallen (Kirchberg) ihre Kunstwerke aus.

Gut organisiert, übersichtlich eingeteilt und zuvorkommende Galeriebesitzer erwartetendie Zuschauer, die eher zahlreich erschienen waren.

Bei so vielen unterschiedlichen Kunstarten und Stilen, musste man sich schon etwas mehr

Zeit nehmen um einen objektiven Überblick zu bekommen. Viel Figuratives und erstaunlich viel Skulpturales. Weniger Abstraktes, wenig Fotografie, digitale Kunst und Installationen.

Derjenige, der gerne die neuesten Kunstrichtungen oder neue junge Talente entdecken wollte, der wurde eher enttäuscht. Denn dies ist nicht prioritär das Ziel einer solchen Veranstaltung.

Hier geht es nämlich hauptsächlich um das Umwerben von Käufern, meist Investoren und um das finanzielle Überleben von Galerien. Machen doch statistisch gesehen die meisten Galerien Defizit.

Der Standort Luxemburg bat so eine gute Gelegenheit die finanzielle Not der Galeristen etwas zu lindern.

Der Veranstalter spricht im Vorwort seines Kataloges von Luxemburg «as a big capital» Meint er vielleicht damit Luxemburg als großes finanzielles Kapital?

Viele der über 80 Teilnehmer sind der Meinung, dass es sich lohnt in Luxemburg auszustellen. Einer der Aussteller behauptete, dass nach der Schweiz und Katar,

In Luxemburg am meisten in Kunst investiert würde.

So ist die «Art Fair» nicht als «affordable» sondern als eher als «expensiv» Kunstmesse anzusehen. Preise von über 60.000 Euros sind daher keine Seltenheit.

Richten sich jetzt alle nach Luxemburg, dem neuen Kunstmekka?

Mir kommen dabei aber Zweifel auf.

Wie schon gesagt neue Tendenzen und Talente treten hier nicht in Erscheinung .

Der Gesamteindruck der Messe prägt den Gedanken, dass hier Kunst ausgewählt wurde für Leute die viel Geld haben und auf der Suche nach dekorativer Kunst sind. Stilistisch und farblich passend zu ihrem häuslichen Einrichtungsstil.

Deshalb dominierte eher das Figurative, handwerklich gut gemachte, das schön eingerahmte und das auf den ersten Blick ansprechend Gefällige, bis hin zum tendenziösem Kitschigem.

Aber eine solche Auswahlpolitik kann schnell zum Flop werden!

Ob das Publikum so etwas schätzt? Wohl eher nicht, ich hoffe es wenigstens !

Verkauft wurde nach meinen Recherchen nicht so viel.

Gott sei Dank gab es einige Lichtblicke. Etliche Galeristen waren nicht so richtig mit diesem Konzept der profitorientierten Kunstvermarktung einverstanden.

Diese schienen eher interessiert an wahren, richtigen Kunstsammlern und Kunstliebhabern, nicht an denjenigen die nur in Kunst Inverstieren wollen, also Kunst als bloßes Spekulationsobjekt ansehen.

Sie wollten auch eher junge Künstler fördern, sowie Qualitätskunst und Kunst mit sozialkritischen Inhalten. Dieses sollte eigentlich die Rolle eines guten Galeristen sein.

Als Beispiel hierfür wären die Galerien «My Name’s Lolita Art» Madrid (Spanien) zu nennen, die den jungen spanischen Künstler Paco POMET vertritt, sowie die «Birch Galerie» aus Lodz (Polen) mit dem Künstler-Galerist Leszek Bartkiewicza.

Oder die weniger kommerzielle Galerie» Raum für Zeitgenössische Kunst aus Nürnberg (Deutschland) die In einem alternativen, linksorientierten Viertel in Nürnberg liegt und jungen Künstlern(innen) die Möglichkeit bietet gratis während 6 Wochen auszustellen.

Ein positives Beispiel wäre auch die Galerie «Clifton Boudler» aus Amsterdam (Niederlande) die sich auf die junge «emerging» afrikanische Kunst spezialisiert hat.

Sie zeigt überdimensionale Porträts junger Afrikanerinnen der jungen, südafrikanischen Künstlerin Booshra. Es ist gut, dass afrikanische Kunst endlich auch in der westlichen Kulturhemisphäre enttabuisiert wird.

Die Luxemburger Kunstszene blieb dieser Messe wohl fern. Gott sei Dank könnte man sagen. Denn auch das Interesse an Luxemburger Kunst hielt sich bei den meisten interviewten Galeristen in Grenzen.

Nur die Vertreterin der «Eye Contemporary Art Gallery» aus Hong-Kong hatte sich vorher über Luxemburger Künstler via Internet informiert und konnte so Künstler wie Michel Majerus oder den Fotografen Edward Steichen zitieren. (Asiaten(innen) sind eben fleißiger!)

Mit einigen nennenswerten Ausnahmen Weiß ich nicht ob der Wunsch des Veranstalters

«it’s all about falling in love with art» in Erfüllung gegangen ist?

Man wird es ja spätestens in einem Jahr wissen.

22-12-2016

Stadt Luxemburg – ein Budget ohne Vision

Wachsen, wachsen, aber zu wessen Vorteil ?

Die Stadt Luxemburg verfügt gegenwärtig über ein Finanzpolster von rund 810 Millionen Euro.

Allerdings sind mit dem starken Wachstum der Stadt immer höhere Ausgaben verbunden. Zwischen 2015 und 2017 wird zweimal mehr im Bereich der Gebäulichkeiten ausgegeben und 2,5 mal mehr im Bereich der Infrastrukturen und der Netze. Mehr wachsen heißt nicht automatisch besser leben.

Zum ersten ist evident, dass unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten unmöglich ist – was im kleinen Luxemburg noch klarer sein sollte !

Zum zweiten wird auch das sogenannte „Qualitative Wachstum“ eine Verringerung der Lebensqualität und der Lage der unteren und mittleren Gesellschaftsschichten mit sich bringen.

Unter den Begriff „Verringerung der Lebensqualität“ fallen natürlich der tagtägliche Stress, Natur- und Umweltverschmutzung, aber auch der Wohnungsmangel, welcher eine Verringerung des Reallohns und steigende Armut mit sich bringt

Es wird höchste Zeit, eine offene Diskussion über unser Gesellschaftsmodell zu führen und dabei muss die notwendige Umverteilung des Einkommens und des Reichtums auf der Tagesordnung stehen, als Alternative zum Konzept, dass Wachstum notwendig sei, um unser Sozialmodell zu finanzieren. Und bei dieser Umverteilung spielen die Staats- und die Gemeindefinanzen eine wichtige Rolle.

Das Budget der Stadt Luxemburg lässt auch für 2017 eine klare Vision vermissen, wie es weitergehen soll. Die Optik „wir-können-sowieso-nichts-tun“ und allenfalls die Exzesse abfedern, ist die gleiche wie auf Regierungsebene in Sachen „Qualitatives Wachstum“.

Akuter Mangel an sozialer Wohnungspolitik

Das dringendste Problem ist zweifellos die Wohnungsnot, die immer schlimmer wird und nicht nur die Geringverdiener, sondern zunehmend auch die Mittelschicht aus der Stadt ausschließt. déi Lénk hatte Ende Januar 2015 eine umfassende Motion zur Wohnungspolitik eingebracht. Die Reaktion des Schöffenrats war klar in dem Sinne, dass die Stadt nicht auf dem Wohnungsmarkt mit öffentlichen Wohnprojekten auftreten will. Wortwörtlich klang das so: “Das Gesellschaftsbild der Stadt Luxemburg und des Luxemburger Staates ist nicht das einer Gesellschaft, in der Staat und Gemeinde gefordert sind, das Lebensbild des einzelnen Bürgers umzusetzen.“ Aber sogar ganz bescheidene Maßnahmen die in dieser Motion standen, wie z.B. die logistische Unterstützung von Hausbesitzern, die ihr Haus unterteilen möchten, weil es nach dem Wegzug der Kinder für sie zu groß geworden ist, oder die Förderung von Maßnahmen zum Ausbau von Altbauwohnungen, bzw. für deren bessere Isolierung, um den Mietern hohe Heizkosten zu ersparen, oder gar die bessere Information der Mieter über die Mietkommission, sind von der DP-déi Gréng-Majorität nicht unterstützt worden.

Symptomatisch für die Art und Weise, wie der Schöffenrat an den Wohnungsnotstand herangeht, war auch die damalige Stellungnahme der Bürgermeisterin: „Personen, die sich in einer Notsituation befinden, wird geholfen. In diesem Bereich leistet die Stadt Luxemburg seit langen Jahren Pionierarbeit. Wir werden diese Arbeit fortsetzen.“ So wird der Wohnungsnotstand auf ein Problem von Personen reduziert, die sich in einer sozialen Notlage befinden.

Und genau diese Haltung finden wir auch im diesjährigen Rapport des Grünen Budgetbericherstatters wieder, wo er die konventionierte Zusammenarbeit mit der „Agence immobilière sociale“ als wegweisend hervorhebt: „Avec une personne en plus, l’AIS pourra augmenter à 60 le nombre de logements gérés.“ Und er fügt hinzu : „ … cet exemple positif d’occupation de biens immobiliers existants et disponibles permet d’avoir un impact bien supérieur à celui d’une simple politique de taxation des logements non occupés. Les spéculateurs ne se laisseront de toute façon pas intimider.„

In anderen Worten : Es bringe sowieso nichts, die Spekulation zu bekämpfen oder gegen die Markttendenz agieren ; besser sei es, sich auf soziale Aktionen zu beschränken.

So sind „Déi Gréng“ nun auf die „laisser-faire“ – Politik der Liberalen eingeschwenkt und sie verwechseln zeitgemäße Wohnungspolitik mit Armutspolitik.

Das soll nicht heißen, dass die Stadt nichts tue: Die gewöhnlichen und die außergewöhnlichen Ausgaben für den sozialen Wohnungsbau machen zusammengenommen 2,9% der Gesamtausgaben des 2017er Haushaltes aus. Und im Bereich der sozialen Mietwohnungen werden die außerordentlichen Ausgaben von 16,6 auf 20,6 Millionen Euro gesteigert. Es handelt sich hier hauptsächlich um Transformationen und ein größeres Projekt von sozialen Mietwohnungen in Mühlenbach. Diese Anstrengungen sind natürlich begrüßenswert, aber sie sind völlig ungenügend und sie bedeuten im wahrsten Sinne des Wortes einen Tropfen auf den heißen Stein! Der klägliche Stand des sozialen Wohnungsbaus im ganzen Land und der noch kläglichere in Luxemburg-Stadt, wo er nicht einmal 1% der Gesamtszahl der Wohnungen umfasst, ist das Resultat einer Mentalität, die der Tiefe des Wohnungsnotstandes überhaupt nicht Rechnung trägt.

Auch die Gesetzgebung zum sogenannten “logement à coût modéré“ ist wegen der enormen Preissteigerungen schachmatt gesetzt. In der Stadt Luxemburg liegt der Marktpreis von Neubauwohnungen derzeit bei 7000 Euro pro Quadratmeter. So kann man bei 80% des Marktpreises (was der gesetzlichen Definition des “logement à coût modéré“ entspricht), also einem Quadratmeterpreis von 5.700 Euro, nicht mehr von „Logement à coût abordable“ reden.

Und eine Wohnung zu einem solchen Preis kann von denen, die dem Gesetz nach hierfür in Frage kommen, nicht mehr finanziert werden. Ihr Einkommen ist nämlich zu gering, als dass ihnen von einer Bank eine ausreichende Summe geliehen würde. Im letzten Jahr haben bereits mehrmals Promotoren von Bauprojekten über mehr als 1 ha keine Interessenten gefunden für die 10% Wohnungen, die sie von Rechts wegen „à coût modéré“ anbieten müssen. Die Stadt hat daraufhin ihr Vorkaufsrecht wahrgenommen und diese Wohnungen gekauft, um – so hieß er anfangs – daraus soziale Mietwohnungen zu machen.

Späterhin ist der Schöffenrat aber von seiner anfänglichen Absicht abgerückt: Er will fortan diese Wohnungen nicht als Sozialwohnungen weiter vermieten, sondern sie in einer 1. Etappe ohne das Grundstück, also unter Erbpacht (bail emphytéotique) an die sogenannten „Prime„-Bezieher verkaufen. In einer 2. Etappe – nach 12 Jahren – wird diesen dann angeboten, auch das Grundstück kaufen, und sich so definitiv bis an ihr Lebensende weiter zu verschulden !

Dies zeigt zweierlei:

– Es wird weiterhin auf Eigentumswohnungen gesetzt, obschon die meisten Leute sich diese nicht mehr leisten können, es sei denn, sie verschulden sich enorm. Dabei hat die Europäische Zentralbank rezent vor einer privaten Schuldenkrise und einer Immobilienblase gewarnt.

– Sozialer Mietwohnungsbau wird weiterhin als Randphänomen für die Armen angesehen, und die Stadt will nicht wirklich in diese Richtung investieren. Die DP-Déi Gréng Gemeindeführung stellt auf diese Weise gleich von Anfang an klar, dass auch weitere derartige Wohnungen, welche die Gemeinde aufkaufen wird (und solche werden in Zukunft wohl regelmäßig bei privaten Wohnprojekten über 1 ha anfallen), nicht in den sozialen Mietwohnungsmarkt gehen werden.

Für déi Lenk ist klar, dass das Recht auf eine Wohnung zu einem annehmbaren Preis nicht davon abhängig sein darf, ob man eine Wohnung auf dem überteuerten Luxemburger Wohnungsmarkt kaufen kann.

In dem Sinne haben die Gemeinde und der Staat die Pflicht, den sozialen Mietwohnungsbau im großen Stil zu fördern und selbst in die Hand zu nehmen.

Die bereits erwähnte Motion von déi Lénk zur Wohnungspolitik hatte dazu konkrete Vorschläge gemacht, sie wurden aber nicht beachtet. Und es gibt im 2017er Haushaltsentwurf auch nirgendwo Bewegung in diese Richtung. Es bleibt bei den alten Ideen und die Realität des überteuerten Wohnungsmarktes wird nicht in Frage gestellt.

Armutspolitik statt Sozialpolitik

Über die vermeintliche Wohnungspolitik hinaus, die in diesem Budget ihren Niederschlag findet, ist auch die Sozialpolitik keine Sozialpolitik, sondern Armutspolitik. Natürlich ist die Hilfe, die von der Stadt her armen Menschen zuteil wird, durchaus lobenswert. Besonders der „Streetwork“-Bericht, der Bericht des „Service logement“ oder der des „Service Jeunesse“ zeigen, wie viel notwendige und gute Arbeit hier geleistet wird.

Doch lagert die Stadt viele dieser Aktivitäten aus, indem sie Konventionen mit gemeinnützigen Assoziationen abschließt. Derartige Konventionen belaufen sich auf 5,74 Millionen Euro, was 1,06 % der vorgesehenen ordentlichen Ausgaben für 2017 ausmacht.

Für den Grünen Berichterstatter sorgt diese Auslagerung für eine höhere Produktivität und Flexibilität, sowie bessere Kontrollmöglichkeiten in Punkto Personal. Aus der Sicht von déi Lénk ist dieses systematische “Outsourcen“ allerdings ganz im Sinne der liberalen Ideologie. Gemeinden werden auf diese Weise wie Betriebe geführt, und so die Prekarität der Arbeitsplätze im Sozialsektor in Kauf genommen. Statt dass sich die Stadt als Arbeitgeber exemplarisch verhält, indem sie sichere Arbeitsplätze im Bereich der Sozialarbeit und der Armutsbekämpfung schafft, unterstützt sie die liberale Arbeitsmarkt-Ideologie.

Schlimmer noch ist das Beispiel der Auslagerung der Putzfrauen der „Hospices civils“ der Stadt an die Firma Dussmann, um auf diese Weise deren Defizit zu verringern. Von dieser Auslagerung sind Beschäftigte auf dem unteren Niveau der Lohntabelle betroffen.

Übrigens stehen im Personalbereich 5 Millionen weniger ordentliche Ausgaben im Budget 2017 als im Budget rectifié 2016 und die Zahl der Beschäftigten geht insgesamt zurück. Dies obschon die Arbeit aufgrund immer mehr Einwohnern und einer hohen Anzahl an Baustellen zunimmt.

22-12-2016

Risse im neoliberalen Einheitsdenken

« Der Konsens wird immer stärker : die Finanzialisierung des Kapitalismus ist ein Irrtum. » Und weiter:

« Unsere zeitgenössischen Gesellschaften (…) wünschen sich, das die Aktion der Betreibe einen positiven Einfluss auf die Herausforderungen hat, mit denen sie konfrontiert ist: Klimawandel, Erschöpfung der Biodiversität und verschiedener natürlicher Ressourcen, Bevölkerungsexplosion, Aufstieg der Ungleichheiten und der Diskriminierungen, Dominanz der Finanzmärkte und ihre negativer Einfluss auf die « affectio societalis »*), oder auch noch das Unwohlsein am Arbeitsplatz. »

Eine nie gekannte Konfusion

Diese Zitate stammen nicht aus der Entschließung des eben stattgefundenen Kongresses der europäischen Linkspartei in Berlin. Es ist ein Plaidoyer von 15 bürgerlichen Persönlichkeiten in Frankreich, das le Monde am 16 November 2016 abdruckte. Unterzeichnete sind Christine Lagarde, Generaldirektorin des Internationalen Währungsfonds, Pascal Lamy, ehemaliger Generaldirektor der Welthandelsorganisation, der PDG von Air-France-KLM, die PDG’s von Danone, vom PMU, von der Sodexo, Universitätsprofessoren in Ökonomie…

Die Feststellungen darin sind erbaulich, die Schlussfolgerungen erbärmlich. Es sollten zwei Artikel des französischen Handelskodexes umgeschrieben werden, damit Frankreich den Weg zeige, wie die Betriebe in gesellschaftliche Verantwortung zu setzen seien. Haben diese Herrschaften der « crème de la crème » der französischen Wirtschaft in einem Anflug von Selbstkritik am Ende ihres Pamphlets Angst vor der eigenen Courage bekommen ?

Die Finanzialisierung des Kapitalismus, lies die Dominanz des Aktionariats, das wenig an der wirtschaftlichen Strategie der Konzerne interessiert ist sondern nur oder hauptsächlich an der Höhe der Dividende, führt längst zu einer inneren Fehlentwicklung des Kapitalismus die unkontrollierbar geworden ist und großen Krisen zuarbeitet. Makroökonomisch ist diese Finanzialisierung nicht zu trennen von der Dominanz der Finanzmärkte, die im Zitat als negativ einschätzt wird.

Nicht so bei Juncker und der europäischen Kommission. In seinem Frühjahrsbericht zur Lage der Union 2016 hatte Juncker bemängelt, dass die europäische Wirtschaft zu sehr von den Bankkrediten abhängig sei, wenngleich er die gewachsene Stabilität der Banken hervorhob. „Es ist auch schlecht für die Betriebe, wie wir es in der Finanzkrise gesehen haben. Deshalb ist es nun dringend, unsere Arbeiten voran zu treiben, die die Union der Finanzmärkte betreffen. Die Kommission stellt heute einen konkreten Fahrplan in diesem Sinn vor.“

Es mag stimmen, dass die Geldlieferer für die Betriebe in Europa ein Bisschen einseitig die Banken sind. In den USA ist es umgekehrt, die Kapitalmärkte liefern vornehmlich die Finanzierung. Die USA sind auch ein Föderalstaat, nicht fir EU. Es bleibt, dass die Finanzialisierung der Märkte in Europa durch die Kapitalunion vorangetrieben wird und Warnungen von Lagarde und Co in den Wind geschlagen werden. Dass weltweit die Finanzmärkte mit Geldern arbeiten die etwa 8mal die Summe des globalen Sozialprodukts ausmachen (BIP-PIB) wird ebenfalls beiseite geschoben.

Gibt es überhaupt kapitalistische Auswege aus der Krise?

Die Austerität im Einklang mit Strukturreformen, wie sie dogmatisch den meisten Ländern Europas und vor allem denen des Südens vorgeschrieben wird, kann wohl nicht ewig weitergeführt werden, wenn die gesellschaftliche Krise nicht noch weiter angeheizt werden soll und die Europäische Union überleben soll. Der Neoliberalismus in seiner reinsten Form ist aber noch lange nicht gestorben. Das Programm des französischen Präsidentschaftskandidaten Fillon zeugt davon. Fillon repräsentiert aber nur einen kleinen Teil der Gesellschaft und ist noch lange nicht gewählt. Vor allem: die Fortsetzung des Neoliberalismus erlaubt aber keinen Ausweg aus der langfristigen Rezession.

Dafür bedarf es einer konsequenten Wiederherstellung der Profitrate im produktiven Sektor. Michel Husson nennt 3 mögliche Auswege um (aus einer systemimmanenter d.h. kapitalistischen Logik heraus) die Profitrate wieder her zu stellen: die Entwertung des Kapitals, die Produktivitätsgewinne, die Senkung der Löhne. („Les sombres lendemains de la crise en Europe* in à l’Encontre 25.11.2016).

Die Löhne hinken seit Jahrzehnten hinter der Produktivitätssteigerung hinterher. Noch weiter senken bedeutet Kaufkraftverlust, der wohl kaum einem Weg aus der Krise dienlich sein kann. Produktivitätsgewinne sind nur sinnvoll wenn die Produkte mehr Käufer finden. Einige von Rifkins Ideen hierzu sind spannend doch halten sie den Regeln der Marktwirtschaft nicht stand, die auf einer Dialektik Produzenten-Konsumenten beruht. Gäbe es weniger Konsumenten, wären Produktivitätsverbesserungen verlorene Müh. Es bleibt eigentlich nur die massive Abwertung des Kapitals, die die Kapitalisten nicht wollen und niemals freiwillig anstellen würden. Ein Zusammenbruch der Kapitalmärkte in einem großen clash ist deshalb durchaus eine mögliche Perspektive. Ob es für das Salariat Europas eine wünschenswerte Perspektive ist, ist eine ganz andere Frage. Das aktuelle Kräfteverhältnis kombiniert mit einer akuten Krise könnte zu einem weiteren Einflussgewinn der rechten und ultrarechten Strömungen führen.

Nach dem glanzlosen Abgang der französischen Sozialdemokratie, ist die Profilierung eines starken, europaweiten antikapitalistischen Pols dringender denn je.

_____________________________________________________________________

*) Ein schwieriger Begriff im französischen Handelsrecht. Er betrifft das gemeinsame Selbstverständnis der Eigner einer Kapitalgesellschaft für die Dauer deren Existenz. Wenn die Eigner nur Anleger sind verschwinden Aspekte wie die industrielle Strategie oder auch „moralische“ (?) Aspekte, wie etwa die Entwicklung einer Region. Sind die Kapitalmärkte in einem Konzern dominant, kann es keine „affectio societalis“ mehr geben.

09-12-2016

Die Reichen, « der Platz » und der Stein

Was stellen die wohlbetuchten Einwohner Luxemburgs mit ihrem Vermögen an und wie wollen sie es vermehren? Nun, der Finanzplatz bietet wohl genug Möglichkeiten zur Geldanlage an. Zur Beratung steht meistens eine Nichte oder ein Cousin bereit, der am Platz arbeitet. Neueste Forschung hat ergeben, dass die Realität anders aussieht.

Die reichsten Teile der Gesellschaft entwickeln sich von Unternehmern und Händlern zu Rentiers, die eher auf den Stein als auf die Geldmärkte setzen.

Vor einem Jahr ungefähr hat ein Interview in der Tagespresse mich aufhorchen lassen. Ein Escher Geschäftsmann, der seinen Laden in allerbester Lage betrieben hatte, gab auf. Schuld daran sei die Stadtverwaltung, ohne dass er die geringste Angabe machte, wie die Stadt sich schuldig gemacht hätte. In der Beantwortung einer weiteren Frage, wie er seine Zukunft sehe, antwortete er, er mache nun in Immobilien. Der Verweis auf die Stadtverwaltung war eine Ausrede. Der Mann hat sein Lokal an eine Bank vermietet. Seine neuen Mieteinnahmen dürften den Gewinn aus seinem Geschäft aufwiegen. Ein typischer Fall in Luxemburg. Natürlich hat dies mit der Entwicklung der großen Einkaufszentren auf der grünen Wiesen und der Implantation der internationalen Verkaufsketten zu tun.

Große Diskrepanzen im Euroraum

Die Studien der EZB zu den Anlagen der Patrimonien der Haushalte zeigen, dass die Verhalten sehr verschieden in den 15 Ländern des Euroraums sind. Die realen Aktiva (der materielle Besitz) machen durchschnittlich 83,2% aus, davon 50,6% in Form der Eigentumswohnung. Im Euroraum machen die finanziellen Aktiva wie Bankeinlagen, Lebensversicherungen, Aktien und Obligationen… 16,8% aus, in Luxemburg aber nur 11,2%! Der überproportionierte Bankplatz hat nicht dazu geführt, dass die Einwohner stärker zu Aktionären werden, im Gegenteil.

Die Ausrichtung des Patrimoniums der Haushalte hängt natürlich mit dem jeweiligen Anteil an Eigenbesitz an der Wohnung in den einzelnen Ländern zusammen. In Deutschland leben nur etwas mehr als 44% der Haushalte in eigenen Mauern, im Durchschnitt der Euroländer sind es 60%, in Luxemburg 67,1% (oft hört man gar von 70%), in der Slowakei gar 90%. Die Spareinlagen liegen im Schnitt der 15 Länder bei 7,2% des Patrimoniums, in Frankreich und Deutschland nur 4,8%, in Luxemburg nur etwas mehr als 3,5%. Die relative Armut der Deutschen mag verwundern, ist die deutsche Volkswirtschaft doch Spitze in Europa. Nun, die Bildung eines Familienpatrimoniums ist eine langwierige, generationelle Angelegenheit. Zwei verlorene Weltkriege, eine Hyperinflation dazwischen, die die Kleinbourgeoisie ruinierte und eine, seit Weltkrieg II praktizierte Exportwirtschaft gekoppelt mit einer (relativen) Niedriglohnpolitik haben das ihre dazu bei getragen, dass der Familienbesitz bescheiden bleibt. Die Renten aus der Arbeit ebenso.

(Georges Canto im LL vom 25.11.2016)

Wie ticken die Reichen?

Seit nunmehr 4 Jahrzehnten wird das Mehrprodukt der kapitalistischen Länder immer mehr an die Reichen und immer weniger an das Salariat verteilt. Das stimmt auch für Luxemburg. In Luxemburg werden die Reichen viel mehr als in den Vergleichsländern legislativ umhegt und umsorgt. Vermögenssteuer für Privatpersonen und Haushalte: abgeschafft. Erbsteuer in direkter Linie: gibt es nicht. Bankgeheimnis: wird für Residente nicht angerührt. Einkommen aus Immobilienbesitz: durch die starke Demografie ist die Wertsteigerung dieses Besitzes enorm. Für den biederen Haushalt, der mit einer eigenen Wohnung nichts anderes tut als darin wohnen, bleibt die Wertsteigerung ohne direkten Effekt. Bei der Vererbung schon. Bei der Vererbung von mehrfachem Immobilienbesitz wird die bürgerliche Oberschicht stabilisiert. In Einzelfällen, wie beim polternden Immobilienhai Flavio Becca und bei anderen, die sich diskret verhalten, führt die brillante Lage im Immobiliengeschäft, vor allem im Bereich der professionellen Gebäude, zur Herausbildung einer neuen großbürgerlichen Schicht, die ihre Interessen auch im Lobbying und in der Politik durchsetzt. Am unteren Ende der sozialen Pyramide leidet der Wohnungsmieter an den unerschwinglichen Mieten und der nach wie vor fast inexistenten öffentlichen Wohnungsbaupolitik.

Aus ehemaligen lokalen Verwalter des internationalen ARBED-Konzerns mit Aktienanteilen, aus Kleinindustriellen und erfolgreichen Händlern sind, wenn sie die Zeichen der Zeit erkannt haben, Rentiers geworden, die mit wenig Einsatz von Jahr zu Jahr reicher werden. Dass dies der, mit Nachdruck von der offiziellen Ideologie geforderten Ermutigung des „entrepreneuriat“, widerspricht, stört kaum. Ein solcher unternehmerischer Geist entwickelt sich bei einer kleinen Minderheit der eingewanderten Bevölkerung, auf eine fast gleiche Art, wie bei der Herausbildung der italienischen (Bau)unternehmer in den 1920er Jahren. Wie reich die wirklich Reichen Luxemburgs sind, weiß keiner. Ohne Vermögenssteuer und mit Bankgeheimnis sind Statistiken schwer zu erstellen. Das ist auch so gewollt.

Die Nischengesetze, die geschaffen wurden, um reiche internationale Anleger ins Ländchen zu locken, profitieren auch den lokalen Immobilienbesitzern, wenn sie clever handeln. Die Schaffung der spezialisierten Investierungsfonds (FIS) erlauben es, Mehrwerte aus dem Privatbesitz weitgehend und legal am Fiskus vorbei zu jonglieren. In seinem Beitrag im LL vom 25.11.2016 geht Bernard Thomas darauf ein, wie Frieden einst bemerkte, es sei delikat, die Einwohner gegenüber den ausländischen Anleger, (für die die Nischengesetze gedacht waren) zu diskriminieren.

Die neuerlichen legislativen Bestimmungen betreffend die Behandlung der ultrareichen Familienstiftungen (HNWI) werden gleichermaßen den Fortbestand des luxemburgischen hochbürgerlichen Familienbesitzes garantieren. Hatten die Großväter sich in Aachen oder Zürich zu industriellen Ingenieuren ausbilden lassen, so tun es die EnkelInnen zu SteuervermeidungsingenieurInnen.

(LL – Beilage placements vom 28.11.2016)

09-12-2016

Hasta Siempre Fidel!

Mit Fidel Castro ist zweifellos einer der größten Revolutionäre des zwanzigsten Jahrhunderts von uns gegangen. Diese außerordentliche Persönlichkeit hat durch seinen eigenen Einsatz und seine Aufrichtigkeit im politischen Kampf, einen unbestreitbaren Platz in der Weltgeschichte errungen. Die letzte Ehre, die das kubanische Volk ihm dieser Tage erwiesen hat, belegt die enge Verbundenheit und den tiefen Respekt den seine Landsleute für ihn empfinden.

Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in dem neokolonialen Kuba, das sich die USA 1898 in einem spektakulären Blitzkrieg unter den Nagel gerissen hatten. In der Schlussphase des Jahre andauernden Aufstandes stürmte die US Armee die Insel, betrog die Kubaner um Sieg und Unabhängigkeit und schuf vollendete Tatsachen. Ab den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts begannen die Amerikaner einen regelrechten Mafiastaat aufzubauen. Die Elemente dieses Systems bestanden in einer Allianz zwischen der alten Groβgrundbesitzer Oligarchie, dem US- Investment Kapital (meist Schwarzgeld u. Mafia Kapital). sowie kriminellen Seilschaften innerhalb der Armee.

Als Aktivist einer linken Studentenorganisation machte der junge Fidel schnell seine Erfahrungen mit dem politischen System seines Staates. Der Kurswechsel der US Politik ab 1947 in Richtung des „kalten Krieges“, machte sich auch in Lateinamerika sofort spürbar. Die 1944 begonnene Periode der „demokratischen Öffnungen“ endete überall in Staatsstreiche und blutige Diktaturen. Die kommunistische Partei Kubas, die im 2. Weltkrieg mit Ministern an der Regierung Batistas beteiligt war, ließ sich ohne viel Anstrengung in die Defensive drängen. Ohne Anweisungen aus Moskau wagte die KP-Führung keinen effizienten Widerstand. Ihre Strategie war die Suche nach einer breiten Allianz mit dem „demokratischen Bürgertum“. Fidel begriff sofort die Sinnlosigkeit dieser Politik und strebte genau in die entgegengesetzte Richtung. Gegen den wachsenden Terror der Diktatur trat Castro nicht den geordneten Rückzug an, sondern ging in den Untergrund und organisierte den bewaffneten Widerstand gegen die Staatsgewalt. Seine Identität als Revolutionär formte sich in dieser Phase heraus.

In der Praxis brach er, so wie vor ihm Tito und Mao, mit der Politik der Stalinisten. In diesem Kampf offenbarte Fidel seine heroische Persönlichkeit, für die Sterben für Freiheit und Vaterland keine leere Floskeln waren, sondern das tägliche Brot des politischen Kampfes bedeuteten.

Der handstreichartige Angriff auf die Moncada Kaserne in Santiago 1953 sollte das Signal des Aufstandes gegen die Diktatur werden. Das militärische Scheitern dieses Streiches wurde zum Symbol der Opferbereitschaft der um Castro gescharten Jugend. Der darauf folgende Schauprozess, der ihn als verrückten Terroristen abstempeln sollte, wurde für Fidel zu einer Bühne, auf der er vom Angeklagten zum Ankläger wurde. Er verließ den Gerichtssaal in Ketten, aber als Sieger und Held des Widerstandes gegen die Diktatur. Mit der Ausweisung nach Mexico wollte das Regime den unbequemen Märtyrer loswerden. Dort organisierte er aber systematisch die externe Opposition und bereitete eine Expedition nach Kuba vor. Nach der missglückten Landung mit der „Grandma“ im November 1956, zog Castro sich mit 81 Getreuen in der Sierra Maestra zurück, mit dem Ziel der Opposition ein befreites Territorium zu erkämpfen, als Standbein für kommende Aufstände gegen Batista. In diesem Befreiungskrieg stellte Fidel seine Tugenden erneut unter Beweis. Seine exemplarische Standfestigkeit, verbunden mit realistischen Einschätzungen, pragmatischem Vorgehen und einer doppelten Dosis Draufgängertums, sollten für die Revolutionäre oftmals den Ausschlag geben und letztendlich ihren Triumph sichern.

Die ab 1959 konsequent durchgeführte Revolution endete nicht in einem neuen Pakt mit der nationalen Bourgeoisie, sondern führte durch die Mobilisierung der ländlichen Arbeiterklasse zu einer Enteignung eben dieser Bourgeoisie. Ein Prozess der schrittweisen Radikalisierung und Politisierung der Massen kommt in Gang, der letztlich unter der Führung von Camilo Cienfuegos, „Che“ Guevara und Fidel, in eine sozialistische Revolution führte.

Die unzähligen vom CIA organisierten Mordkomplotte, die ihren Höhepunkt 1961 in der Schweinebucht-Landung fanden, scheiterten allesamt, weil die Castro Führung das kubanische Volk systematisch auf die Verteidigung der Revolution vorbereitet hatte. Castro war ein Anti-Imperialist bis auf die Knochen, seine praktische Solidarität vor allem mit der lateinamerikanischen Linken war fester Bestandteil seiner Politik. Die Einberufung der « Trikontinentalen » Konferenz 1966 war Ausdruck dieser internationalistischen Ausrichtung, die im Gegensatz zur Politik „der friedlichen Koexistenz“ Moskaus stand.

Die Isolation der Insel zwang Fidel allerdings, sich ökonomisch immer enger an die UdSSR anzubinden, was auch politische Folgen hatte. Intern bürokratisierten sich politische Strukturen und die Dynamik der spontanen Basisdemokratie stieβ sehr schnell an die Grenzen der materiellen Rahmenbedingungen eines armen Landes. Diese Tendenzen führten Castro zu einer Art „modus vivendi“ Kompromiss mit der stalinistischen Bürokratie, wo das eigene, autonome Handeln immer weiter eingestellt und seine Politik immer mehr mit Moskau abgestimmt wurde. Die eigene Meinung, bzw. die sozial revolutionäre Praxis ging immer mehr verloren, verflachte und wurde durch Anpassung an die UdSSR und durch ein schwarzweißes „Blockdenken“ ersetzt. Fidel war ohnehin nie ein marxistischer Theoretiker sondern ein Pragmatiker. Die Folgen davon waren z.B. die offene Unterstützung der Intervention in der CSSR 1968, sowie die unkritische Unterstützung der „anti-Imperialistischen“ Regierungen Äthiopiens, Libyens, Syriens, etc. Es fand eine völlige Verflachung und Deformation der marxistischen Methode statt. Dies sowohl im Innern wie in der Außenpolitik. Auch kritische linke Stimmen wurden autoritär zum Schweigen gebracht.

Der Kollaps des Ostblocks, bzw. die Wandlung der herrschenden Bürokratie in eine neue „besitzende Klasse“ brachte ein abruptes Erwachen und wirkte für die Kubaner wie eine kalte Dusche. Die Unfähigkeit die soziale Natur der „Berufspolitikerkaste“ zu verstehen und ihre Entwicklungsdynamik vorauszusehen war sicher die gröβte Schwäche Fidels. Diese ungemeine politisch/ideologische Leere zu der Castro beigetragen hat sollte sich auch im Fall der bolivarianischen Revolution in Venezuela als fatal erweisen. Dieses Manktum des „Castrismus“ bleibt eine große Herausforderung für die Revolutionäre Lateinamerikas und der 3ten Welt. Die nun seit Jahren betriebene Politik der Verteidigung der wesentlichen Errungenschaften der Revolution, bei gleichzeitiger „sanfter“ Einbindung in den Weltmarkt, ist eine Politik die auf Zeit spielt, aber unweigerlich neue Widersprüche und Sachzwänge erzeugen wird. China als Vorbild für Kuba zu erklären, so wie es Raoul Castro tat, ist falsch und unrealistisch und wird kaum zur politischen Klarsicht beitragen. Nur der Ausbau der Selbstverwaltung, der Aufbau von Kooperativen und die Förderung von kollektiven Initiativen, kann letztlich ein Gegengewicht zu den Kräften des Weltmarktes bilden. Die kubanische Gesellschaft braucht Freiräume für kritische Diskussionen über die Auswirkungen der „Marktwirtschaft“. Eine Rückbesinnung auf die kritischen Traditionen der Jugend Fidel Castros kann da ein Vorbild sein.

09-12-2016

Italie: Le maillon faible commence à se tendre

Dans une année qui a été largement marquée par des bouleversements et des coups d’éclat en Europe, le résultat du référendum du 4 décembre en Italie est loin d’en être le moins significatif.

Ce référendum était appelé à approuver ou rejeter une réforme constitutionnelle proposée par Matteo Renzi, premier ministre depuis 2014 et dirigeant du Parti démocratique (PD) qui fait office de force social-démocrate en Italie. Le but était de redistribuer les pouvoirs: réduire ceux du Sénat et des régions et renforcer ceux de l’État central.

Cette poussée vers un État plus centralisé fait partie du programme de transformation néolibérale des États européens, surtout ceux de la «périphérie» du Sud.

Dans le cas de l’Italie la victoire des propositions de Renzi aurait représenté la plus grande attaque contre la constitution de 1948, issue de la Résistance, et dont l’un des objectifs était d’éviter trop de concentration des pouvoirs. Par ailleurs, cette constitution définissait l’Italie comme «une république démocratique fondée sur le travail».

Une étude commandée par la banque J.P. Morgan en 2013 résume bien le problème du point de vue du capital financier. «Les constitutions [des États du Sud] ont tendance à montrer une forte influence socialiste, reflétant la force politique gagnée par des partis de gauche, après la défaite du fascisme». Ces États seraient caractérisés par «des pouvoirs exécutifs faibles; des États centraux faibles vis-à-vis des régions; une protection constitutionnelle des droits du travailleurs; (…) et le droit de protester si des changements mal venus sont faits au statu quo politique».

On voit que Renzi voulait bien éliminer ces «faiblesses». Pas pour la forme, mais pour avoir un meilleur instrument pour mener les attaques contre l’état social et les droits des travailleurs.

Il était tellement sûr de gagner le référendum qu’il a promis de démissionner si ses propositions n’étaient pas approuvées. Et au début de la campagne, les sondages lui étaient très favorables.

Pourtant, à l’arrivée il a perdu son pari. Avec 59% de «Non» contre 41% de oui, le résultat était sans appel: alors que les derniers sondages avaient prédit une défaite probable, aucun n’en avait prévu l’ampleur. C’était une lame de fond.

Une opposition large et diversifiée

Une des explications réside dans l’éventail des forces rangées contre Renzi. Il y avait la droite avec le parti Forza Italia de Silvio Berlusconi, la Ligue du Nord qui dérive de plus ne plus vers l’extrême droite et d’autres petites forces de droite. Il y avait aussi le Mouvement des Cinq Étoiles, pour lequel le mot imprécis de «populiste» convient pour une fois, reflétant précisément tout le flou et l’ambiguïté de ce mouvement sui generis. Ces forces étaient motivées par la volonté de faire chuter Renzi, de provoquer des élections anticipées et, dans le cas de la Ligue du Nord et du Mouvement des Cinq Étoiles, de mener campagne pour la sortie de l’euro.

Mais la campagne pour le Non ne se limitait pas à ces forces-là. De manière tout à fait significative, des forces de gauche ont fait campagne. D’abord, il y avait toutes les forces de la gauche radicale: Rifondazione comunista, Altra Europa, Sinistra Italiana. Ensuite, la principale confédération syndicale, la CGIL, bien que tardivement et faisant peu de campagne. Et last but not least, une frange importante de militants du PD, dont des figures marquantes comme l’ancien premier ministre Massimo d’Aléma et l’ancien secrétaire du parti Pier Luigi Bersani. Vers la fin de la campagne, on a vu apparaître des comités locaux rassemblant des militants de gauche.

Quant aux motivations des électeurs qui se sont mobilisés assez massivement (plus de 67% des inscrits), elles ont été multiples. L’une d’elles était la réforme elle-même: il y avait de solides raisons démocratiques pour voter contre. Mais plus fondamental sans doute était tout ce qui était derrière. Le vote était une expression de révolte contre l’austérité et le chômage, contre la misère qui frappe des secteurs importants de la population. A regarder le détail du vote par région, on voit que le Sud appauvri a voté massivement pour le Non, comme l’ont fait 80% des 18-34 ans. Un taux de chômage de 40% chez les jeunes, et 80% des jeunes, contre Renzi: l’arithmétique politique n’est vraiment pas compliquée.

C’était aussi et même surtout un vote contre Renzi et sa politique. Devenu premier ministre en 2014 sans avoir gagné une élection, il a été dans une certaine mesure adoubé par sa victoire dans les élections européennes de 2014 tout de suite après, faisant le plein de promesses de sortir le pays de sa stagnation économique. Des promesses pas tenues. Sa mesure-phare, celle qui lui valait les louanges des élites européennes, était son «Jobs Act» de 2014. Il a réussi là où d’autres avaient échoué en supprimant l’article 18 du code du travail, qui donnait une protection à l’emploi. Et ces élites l’ont soutenu dans le référendum. D’ailleurs, il faut supposer qu’un jour quelqu’un à Bruxelles ou ailleurs va finir par comprendre que le soutien de la Commission et de Merkel, Hollande et autres n’est vraiment pas une aide pour gagner une élection ou un référendum en Europe aujourd’hui. C’est même plutôt le contraire. Et ce vote était aussi contre l’Europe, contre une certaine Europe, celle de l’Union européenne. Car dans un pays qui était historiquement «europhile», de plus en plus d’Italiens sentent de manière plus ou moins claire, et à juste titre, que cette Europe est pour beaucoup dans les malheurs qui frappent leur pays.

Montée du “populisme”?

Du côté des média et du monde politique en Europe, beaucoup se sont précipités pour classer le vote italien sous la rubrique «montée des populismes». A tort. Le vote du 4 décembre était fondamentalement une victoire pour la démocratie et les droits sociaux. Et il aura des conséquences, pas seulement en Italie. Ce pays est certainement, parmi les grands pays, le maillon faible de l’Union européenne. Son économie est dans un état de stagnation, voire de recul, depuis son adhésion à l’euro. Son système bancaire est le plus fragile d’Europe, ce qui est exemplifié par la situation de la troisième banque du pays, Monti dei Paschi di Siena, qui a un besoin urgent de sauvetage, privé ou public. L’instabilité politique qui va découler du référendum et de la démission de Renzi va certainement aiguiser tous les facteurs de crise.

Le commentateur du Financial Times, Gideon Rachman, constatait deux jours après le vote que «le projet européen est soumis à une tension sans précédent. La décision de la Grande-Bretagne de le quitter en est l’évidence la plus frappante. Mais à long terme, la crise qui se déroule en Italie pourrait devenir une menace plus sévère à la survie de l’UE». Il est rejoint par un financier qui estime que si le danger immédiat est minime, on pourrait bien assister «au premier pas de l’Italie vers la porte de sortie de la zone euro».

La gauche radicale, tout en ayant remonté un peu la pente, ne s’est jamais vraiment remise du désastre de sa participation au gouvernement Prodi et de son élimination du Parlement il y a dix ans. Dans la foulée de la victoire du 4 décembre, espérons qu’elle puisse renouer avec les meilleures traditions du mouvement ouvrier italien et être capable de défendre une alternative claire contre le néolibéralisme aussi bien que contre la droite et l’extrême droite nationalistes.

09-12-2016

One-Way Ticket Luxemburg-Kabul

« Von Reisen nach Afghanistan und von Aufenthalten jeder Art wird abgeraten. Die Sicherheit ist nicht gewährleistet: Im ganzen Land besteht das Risiko von schweren Gefechten, Raketeneinschlägen, Minen, Terroranschlägen, Entführungen und gewalttätigen kriminellen Angriffen einschließlich Vergewaltigungen und bewaffneter Raubüberfälle. »

Diese Einschätzung der Sicherheitslage in Afghanistan stammt von der Webpage des Schweizer Außenministeriums[1]. Gäbe es von luxemburgischer Seite eine eigene Reisewarnung, würde diese wohl sehr ähnlich ausfallen. Trotz der desaströsen Lage in dem zentralasiatischen Land hält die luxemburgische Regierung jedoch an ihrer Entscheidung fest, abgewiesene afghanische Asylbewerber mittels Zwangsrückführung nach Kabul auszufliegen.

Non-refoulement-Gebot

Die Rückführung von Personen in Staaten, in denen ihnen Verfolgung oder schwere Menschenrechtsverletzungen drohen, ist völkerrechtlich verboten (Non-refoulement-Gebot). Demnach muss bei jeder Abschiebung individuell überprüft werden, ob der betreffenden Person Gefahr droht. Diese Beurteilung ist generell eine sehr schwierige Aufgabe und im Fall Afghanistan sogar bei sorgfältiger Prüfung mit einem erheblichen Risiko verbunden. Ein generelles Abschiebeverbot in dieses Land wäre demnach aus humanitärer Sicht dringend geboten.

Diese Sichtweise wird allerdings nicht von Außenminister Jean Asselborn geteilt. In seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage[2] vom Abgeordneten David Wagner (déi Lénk) erläutert er, mehrere Regionen in Afghanistan seien als sicher einzustufen, insbesondere die Hauptstadt Kabul und Mazar-i-Sharif. Rückführungen in diese Städte wären demnach möglich und keine Verletzung des Non-refoulement-Gebots.

Angesichts der ständigen Selbstmordattentate in afghanischen Städten ist diese Einschätzung mehr als zweifelhaft. Am 21. November 2016 kam es in Kabul zu einem tödlichen Anschlag auf eine Moschee, 30 Menschen starben und 70 wurden verletzt. Zehn Tage davor explodierte eine Bombe vor dem deutschen Konsulat in Mazar-i-Sharif und forderte vier Tote. Dies sind nur zwei rezente Beispiele, die Liste solcher tödlichen Attacken ist lang.

Frontex-Flüge

In der Vergangenheit wurden Afghanen trotz abgelehnter Asylgesuche meist auf luxemburgischem Boden toleriert. Offensichtlich plant die Regierung aber in Zukunft eine härtere Gangart. Grund dafür ist nicht zuletzt ein umstrittenes Abkommen zwischen der EU und Afghanistan.

Abschiebungen sind generell mit erheblichen administrativen und logistischen Herausforderungen verbunden. Das Herkunftsland muss gewillt sein, die Personen aufzunehmen, muss Reisedokumente ausstellen, und es bedarf einer Koordinierung der Flüge, sowie eine Klärung der Aufnahmebedingungen. Diese Fragen werden in sogenannten Rücknahmeabkommen behandelt.

Für die EU-Kommission ist das Abschließen solcher Verträge, die generell nicht im Interesse der Herkunftsländer liegen, seit längerer Zeit ein Anliegen. Wegen der Migrationshysterie einiger Mitgliedsländer steht sie aktuell jedoch derart unter Druck, dass sie mit der Brechstange vorgeht: Mittlerweile droht sie offen mit einer Kürzung von Hilfsgeldern, sollten die betreffenden Länder die Unterschrift unter ein Rücknahmeabkommen verweigern.

Angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen aus Afghanistan stand das Land bei diesen Bemühungen der EU-Kommission ganz oben auf der Prioritätenliste. Die Verhandlungen stellten sich jedoch als sehr zäh heraus. Teile der afghanischen Regierung wehrten sich heftig gegen ein solches Abkommen, da sie derzeit andere Probleme haben, als sich um die Aufnahme von tausenden abgewiesenen Asylbewerbern aus Europa zu kümmern. Insbesondere der Minister für Flüchtlingsfragen, Sayed Alemi Balkhi, verweigerte bis zuletzt seine Unterschrift[3].

Erst als die Europäer mit einem Scheitern einer Geberkonferenz und somit mit einer dramatischen Kürzung der Hilfsgelder drohten, sprach der afghanische Präsident Aschraf Ghani ein Machtwort. So wurde am 4. Oktober – auf eben jener Geberkonferenz in Brüssel – eine gemeinsame Erklärung mit dem euphemistischen Titel „Joint Way Forward“[4] unterzeichnet, in der sich die afghanische Regierung verpflichtet, abgewiesene Asylbewerber aus EU-Staaten aufzunehmen. Dabei geht es sowohl um freiwillige als auch um unfreiwillige Abschiebungen mit regulären Flügen oder mit Chartermaschinen, die von der EU-Grenzschutzagentur Frontex organisiert werden. Laut dem Dokument können die Reisedokumente von EU-Seite ausgestellt werden, was die Abschiebungen erheblich beschleunigen wird.

Abschiebung von 70 Personen?

Nach Angaben des Ministers befanden sich Mitte Oktober 233 Personen afghanischer Herkunft in Luxemburg in der Asylprozedur. Mit einer Anerkennungsrate die aktuell bei 68% liegt, wären rund 70 von ihnen potentiell von einer Abschiebung betroffen. Durch die Unterzeichnung der „Joint Way Forward“ Deklaration, braucht sich Luxemburg nicht mehr selbst um die administrativen, logistischen und rechtlichen Fragen zu kümmern, sondern „übergibt“ die abgewiesenen Asylsuchenden – und damit auch die Verantwortung – einfach der Agentur Frontex, die sie dann mit gemeinsamen EU-Flügen nach Kabul ausfliegt.

Jean Asselborn bestätigte dann auch in der bereits genannten parlamentarischen Anfrage, dass Luxemburg sich an den Flügen beteiligen wird. Parallel dazu hat die Regierung ein Gesetzesvorhaben im Parlament deponiert, das vorsieht, die Abschiebehaft für Familien mit Kindern von derzeit maximal 3 Tagen auf 7 Tage auszuweiten. Eine Politik, die dem humanitären Image, das die Regierung und insbesondere der Außenminister gerne über Luxemburg verbreiten, diametral entgegensteht.

US soldiers inspect the scene of a suicide attack outside a base in Zhari district, Kandahar province on January 20, 2014. Nine Taliban militants launched a suicide assault against a US base in southern Afghanistan on January 20, killing one NATO soldier in a region where foreign troops are rapidly pulling out, officials said. AFP PHOTO/Javed Tanveer (Photo credit should read JAVED TANVEER/AFP/Getty Images)

_____________________________________________________________________

[1] https://www.eda.admin.ch/content/eda/de/home/laender-reise-information/afghanistan/reisehinweise-afghanistan.html

[2] Question écrite n°2466

[3] http://reliefweb.int/report/afghanistan/eu-and-afghanistan-get-deal-migrants-disagreements-pressure-and-last-minute

[4] https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_afghanistan_joint_way_forward_on_migration_issues.pdf

09-12-2016

Retours de Palestine: Jérusalem, capitale confisquée?

Du 31 mars au 10 avril dernier, 15 résidents du Luxembourg ont réalisé un voyage d’études en Palestine et en Israël. Ils souhaitaient se rendre compte sur place de la réalité vécue par les populations concernées comprendre mieux et, au retour, témoigner de ce qu’ils ont vu, entendu et compris et interpeller les instances concernées sur les enjeux perçus.

Cet article a été publié dans la revue mensuelle de l’ASTM Brennpunkt n° 294 de septembre 2016

Témoignages sur Jérusalem de deux «anciens»

Nos deux témoignages et les analyses qui vont suivre ont ceci de particulier qu’ils sont proposés par deux participants ayant réalisé déjà de nombreux voyages (ensemble, 13) et de plusieurs missions en Palestine et Israël au cours des 15 dernières années. Le séjour d’avril dernier leur a donc permis de revoir encore, d’essayer de comprendre un peu mieux, ce conflit, sa durée et sa profondeur, sa complexité, mais aussi sa profonde simplicité: d’un voyage à l’autre, les réalités désespérément permanentes, en même temps que les aggravations et les formes sans cesse nouvelles qu’elles prennent. Ce sont ces permanences et ces aggravations que nous voudrions proposer ici. Nous le ferons en partant des faits et des constats, puis en partageant aux lecteurs les analyses que nos partenaires nous en ont proposées et que nous reprenons généralement à notre compte. Nous compléterons ces approches et les confirmerons par les déclarations officielles successives et les projets explicites de dirigeants israéliens sur la terre de Palestine et particulièrement de Jérusalem-Est. Nous terminerons en proposant quelques pistes d’action aux citoyens que nous sommes et aux instances nationales et européennes responsables.

La route de l’aéroport Ben Gourion à Jérusalem-Est : «Je suis choqué[e]»!

De l’aéroport Ben Gourion à la Maison d’Abraham à Jérusalem-Est, Nour, notre chauffeur, commente ce que nous voyons depuis notre minibus: à gauche, à droite, devant, encore à gauche, derrière! des barbelés entourant des points d’eau, le «mur de séparation», des check points, des Palestiniens sortant leurs permis, des soldats très jeunes, suréquipés, et des jeeps, des routes interdites aux Palestiniens, des routes réservées aux Palestiniens, une prison réservée aux Palestiniens, un tramway réservé (de fait) aux Israéliens juifs …

Tout y était déjà, ou presque. L’impression commune exprimée lors de notre «debriefing» ce 1er soir à la Maison d’Abraham par les (nouveaux) participants fut: «Je suis choqué [e]». Et nous le fûmes aussi, Joanna et moi, tant les réalités vues comme en zoom et en condensé sur un aussi court trajet, et les commentaires de Nour, nous avaient déjà plongé brusquement et en continu dans un monde désarticulé, déchiré et désolant.

Des faits, de plus en plus clairs et nombreux …

Ce sont les principaux éléments de ce système d’occupation et de colonisation qui nous ont tant frappés dès la 1e heure de notre voyage que nous allons décrire maintenant en nous centrant sur Jérusalem-Est.

La plupart de ces faits étant déjà connus, nous choisissons de les aborder de manière synthétique pour nous arrêter plus longuement aux logiques à l’œuvre et aux projets israéliens avérés.

… à commencer par des chapelets de colonies … et des Palestiniens dépossédés …

C’est après la guerre de 1967 que le mouvement des colonies s’est développé et a connu des augmentations constantes. Ainsi, le nombre de colons avoisinait les 106 000 en 1983, 300 000 en 1993, au moment des Accords d’Oslo, 414 000. en 2002, lors des rencontres de Camp David II. Aujourd’hui, en 2016, il se situe autour des 620 000, dont plus de 220 000 dans Jérusalem-Est.

Au-delà des chiffres, si l’on veut comprendre leur gravité et leur importance stratégique dans le blocage toujours plus profond de la situation, il faut imaginer en dehors de nos cadres habituels ce que les colonies israéliennes représentent vraiment dans la vie quotidienne des Palestiniens: pour que des colons s’implantent, il faut que les Palestiniens qui y vivent en soient expulsés, que leurs terres soient appropriées, que leurs maisons soient détruites, qu’ils soient dépossédés de leur source d’eau, que leur ciel et leur environnement leur soient barrés ou coupés. Arbitrairement. Violemment. Injustement. Avec humiliation. Sans compensation. Et, plus encore, impunément, … alors que ces pratiques sont totalement contraires à la 4e Convention de Genève et punissables de crimes de guerre.

À chaque nouveau voyage, de nouvelles colonies barrent l’horizon des Palestiniens et occupent de nouvelles collines. Elles sont implantées de plus en plus au cœur de Jérusalem-Est, et même au cœur des quartiers arabes de la Vieille Ville: ainsi, la maison du décédé Ariel Sharon, qui surplombe de manière arrogante la rue centrale du souk de la Vieille Ville (photo ci-contre) ou encore cette maison très récente près de la maison d’Abraham où nous logions, et aussi dans le quartier de Silwan que nous avons plusieurs fois visité.

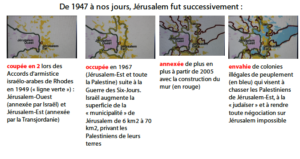

Ainsi, la «confiscation» de Jérusalem-Est par les colonies progresse constamment et de manière accélérée. Les étapes de l’extension de la Jérusalem juive ont été impressionnantes: depuis le Jérusalem du «corpus separatum » de 1947 jusqu’à la super agglomération actuelle.

Elle passe ainsi de 7 km2 en 1949 à 70km2 en 1967, à 165 km2 en 2005, pour atteindre 200km2 en 2014…

… un «mur de séparation» ..

Tantôt un mur en béton, haut de 8 à 10 m. à Jérusalem-Est, coupant des quartiers palestiniens entre eux ou le mur de 12 m à Bethléem, serpentant, entourant le tombeau de Rachel. Tantôt une «barrière» bourrée d’électronique. Les Israéliens ont prévu au départ qu’il atteigne 730 km. Ce «mur» est situé à plus de 8/10 de son parcours à l’intérieur des terres palestiniennes, et non sur la frontière, la «ligne verte» (qui fait environ 320 km). Il pénètre profondément à l’intérieur de la Palestine au point de presque faire la jonction entre l’ouest et l’est et, ainsi, de couper la Cisjordanie en trois bantoustans séparés entre eux et séparés de Jérusalem.

Le mur zigzague à l’intérieur de Jérusalem-Est puis dans les territoires palestiniens autour de Jérusalem-Est, vers le nord et Ramallah, vers l’est et la Vallée du Jourdain, vers le sud, jusque, dans et autour de Bethléem et vers Hébron, entourant les grandes, moyennes et petites colonies israéliennes. Revoyant ce mur, nous pensons évidemment aux nombreuses et lourdes implications qu’il a sur la vie quotidienne des Palestiniens, dans tous les domaines, particulièrement celui des déplacements des personnes et des marchandises.

…des barrages ou check points et des routes de contournement… sont le 3e outil de contrôle utilisé par la puissante occupante. De plusieurs centaines, ces barrages ont été relativement réduits au cours des dernières années, nous avons pu le constater, et remplacés par deux systèmes plus «ingénieux»: d’une part, quelques grands check points semblables à des terminaux d’aéroport, remplis d’appareillages électroniques – ainsi autour de Jérusalem et Bethléem, puis autour de Naplouse, Jenine et Ramallah, et, d’autre part, des check points volants, y compris en voitures banalisées. Ceux-ci ont le grand avantage, pour les Israéliens, d’être légers, mobiles et moins coûteux, mais surtout de rendre leur présence et leur venue non prévisibles pour les Palestiniens. Ces derniers ne peuvent plus anticiper pour éviter ou contourner. Ils peuvent être contrôlés n’importe où et n’importe quand. Imprévisibles et arbitraires. Temps passé, temps perdu. Espace barré.

… et les routes de contournement viennent parachever l’ensemble de ce 1er système. Ce sont des routes réservées aux colons, qui leur permettent de se déplacer depuis leurs colonies, sur des voies larges, sécurisées, interdites aux Palestiniens sous peine d’amende ou d’emprisonnement, pour rejoindre les grandes villes ou les habitants d’autres colonies chaque matin et chaque soir.

«Il faut imaginer le maillage et le réseau de plus en plus dense de ces routes qui viennent s’ajouter au tracé du mur, aux chapelets de colonies et aux check points fixes et mobiles. Il n’y a plus guère de liberté de circuler. Plus de liberté du tout: tout (presque tout) est sous contrôle.» L’excellente Ruth – cette jeune juive travaillant dans une organisation israélienne de défense des droits des Palestiniens – qui nous a guidés au cœur et aux alentours de Jérusalem, nous l’a fait comprendre mieux que quiconque en détaillant avec force détails les contraintes de tous genres, y compris administratives, qui corsètent de manière insoutenable et anesthésiante la vie quotidienne des Palestiniens.

… et enfin une administration étouffante …. Pour assurer ses fonctions au quotidien à l’égard des Palestiniens, ce système est complété par une pléthore d’obligations et d’interdictions administratives, dont beaucoup exigent des permis spéciaux, difficiles et longs à obtenir, enlevés au moindre faux pas. Pour beaucoup de demandes, il faut des permis spéciaux: permis de bâtir, permis d’aller à Jérusalem ou à Gaza, permis d’aller travailler sur son champ, permis d’aller à l’étranger, permis d’aller à l’hôpital en Israël, etc.

Espace, temps, mouvements cadenassés. Une pléthore de fonctionnaires israéliens est ainsi consacrée à cette «administration de l’occupation», érigée en système juridique séparé.

Au-delà des faits, des «logiques» à l’œuvre?

Trois logiques principales nous sont apparues lors des rencontres avec nos partenaires israéliens et palestinien, qui se superposent et se renforcent mutuellement. Tant à Jérusalem-Est que dans la Vallée du Jourdain et l’ensemble de la Cisjordanie.

Une logique d’épuration ethnique. Jérusalem-Est étouffe, est «mangée» à petit feu au nord vers Ramallah, au sud vers Hébron et Bethléem et à l’est vers la Vallée du Jourdain. Autant de milliers, de dizaines de milliers de Palestiniens expulsés, chassés ou déplacés. Place nette est faite pour remplacer la population palestinienne par des colons juifs. Un seul petit couloir à l’est relie encore Jérusalem à la Cisjordanie, c’est la fameuse zone E1. Si les Israéliens se l’approprient, Jérusalem sera définitivement coupée de la Cisjordanie au nord, à l’est et au sud et ne deviendra jamais la capitale d’un futur État palestinien.

Une deuxième logique s’ajoute à la précédente et vient la renforcer : une logique d’enfermement, et/ou d’emprisonnement, un contrôle permanent et pointilleux du temps, de l’espace, de toutes les dimensions de la vie, avec le double sentiment ainsi créé de n’avoir plus de liberté, de maîtrise sur sa vie, ni individuelle ni familiale ni collective. Il faut y ajouter la militarisation, le harassement, l’épuisement, la mise au sec, avec leurs conséquences: l’étouffement, la peur, la démission, le repli. Le mur, les check points, la militarisation, les diverses formes de contrôles, les emprisonnements, tous les obstacles administratifs et autres mis à l’expansion démographique ou économique palestinienne, … autant de formes concrètes que prennent ces logiques d’enfermement et d’étouffement, si possible pour faire partir.

Une logique de séparation, écartèlement, division, éclatement, déstructuration, s’ajoute et se superpose aux deux premières. Nous la voyons à l’œuvre, elle aussi, dans les effets ou fonctions du mur, des check points, des routes réservées, du morcellement du territoire, de l’enclavement, de la séparation parmi les Palestiniens eux-mêmes. La géographie de Jérusalem-Est et de ses zones environnantes manifeste sans ambiguïté cette logique. De jour en jour, à mesure des trajets et des visites, lentement, mais sûrement, elle nous est apparue de plus en plus clairement, en lien avec les autres. Ensemble, elles forment «système». C’est un «système».

Une 4e logique à l’œuvre s’est dégagée de notre observation et des discussions avec nos partenaires : logique de «néan-tisation» ou d’ «a-néan-tissement» des Palestiniens, plus exactement des «arabes» – car les Palestiniens n’existent pas, n’ont jamais existé! Cette logique est mise en œuvre de multiples manières avec son cortège de pratiques discriminantes et d’infériorisation: ainsi les mesures discriminatoires de la métropole de Jérusalem à l’égard de Jérusalem-Est au niveau des services (publics) et des formes de retours des impôts versés. Et encore, dans de multiples circonstances de la vie quotidienne, des pratiques humiliantes et dégradantes, à la fois à ses propres yeux, aux yeux des proches et de la communauté. Elles risquent de conduire à la perte d’identité personnelle et collective.

Un concept réunit en lui la plupart de ces logiques, qui en sont autant de concrétisations dans l’espace et le temps, le corps, l’esprit, le cœur: nous sommes en présence et en face d’une SOCIO-CIDE: la mise à mort à petit feu d’une SOCIÉTÉ. Ou bien vous partez (le plus possible), ou bien vous restez (le moins nombreux possible quand même, mais alors enfermés en plein air, comme des sous-hommes, ghettoïsés, sous notre contrôle total). C’est à ce processus lent, profond, généralisé, que les Palestiniens sont confrontés aujourd’hui. Et nous, avec eux, c’est bien ce défi-là qu’il nous faut relever en tant que société civile puisque la communauté internationale et les puissances concernées font défaut.

… et des projets israéliens avoués, qui disent la même chose!

Ces analyses et leurs conclusions ne constituent-elles pas des «projections» de notre part et de la part de nos interlocuteurs israéliens et palestiniens?

D’une part, elles nous semblent trop enracinées et vérifiées dans les «faits accomplis» sur le terrain que pour pouvoir être globalement contestées. Beaucoup avant nous, ainsi que les personnalités rencontrées au cours de de notre voyage qui ont réfléchi avec nous, nous ont proposé leur diagnostic. Nos interlocuteurs israéliens critiques, très connus ou peu connus, peu importe, nous ont sans cesse montré une grande sensibilité aux enjeux profonds, une capacité d’analyse en largeur et en profondeur, une érudition à toute épreuve et un grand calme pour nous les partager.

D’autre part et surtout, en écho à ces logiques proposées, les autorités israéliennes – des simples fonctionnaires aux dirigeants les plus en vue – se gênent de moins en moins pour écrire et dire tout haut leurs objectifs, leurs projets. Les mécanismes qui animent le système, les objectifs poursuivis, et finalement le «projet» d’ensemble que la majorité des responsables israéliens cherche à réaliser, ce sont ces mêmes dirigeants qui les expriment le plus régulièrement, le plus clairement et le plus résolument possible. De Herzl à Ben Gourion, de Jabotinsky à Sharon, de Netanyahou à Libermann, tous ont dit et redisent à peu près avec les mêmes mots les mêmes projets: ceux qu’ils mettent en œuvrent, pas à pas, lentement, mais sûrement, fait accompli après fait accompli.

Le projet israélien sur Jérusalem en est un exemple frappant. Il se trouve dans le Schéma Directeur d’aménagement local de Jérusalem 2020, sorti pour la 1e fois en 2004. Ce Schéma directeur dessine en fait les politiques précises et concrètes d’aménagement des lieux et de l’espace en vue d’imposer pas à pas l’idée du «Grand Jérusalem».

La commande du Gouvernement israélien de l’époque a assigné deux objectifs clés aux planificateurs :

– mettre en œuvre des politiques urbaines qui assurent et confirment la place de Jérusalem comme capitale d’Israël et, dans cette optique, veiller strictement à une distribution «ethnique» de la population, qui atteigne d’ici 2020 la proportion de 70% de juifs et de 30% d’arabes. Objectif revu à la baisse suite à l’irréalisme de la proposition selon les planificateurs de l’époque, donc à 60% contre 40%;

– distribuer les quartiers de la ville avec comme objectifs de couper la Cisjordanie en deux, de couper ces deux parties de tout lien avec Jérusalem et de couper Jérusalem de Bethléem.

Ce n’est rien d’autre que nous avons vu de nos yeux à l’œuvre et qui nous a tellement choqué. Dominique Vidal en résume ainsi les moyens et les étapes, qui nous ont tellement frappés en cours de route et Ruth, la jeune israélienne nous l’a concrètement expliqué exemples et cartes à l’appui depuis les hauteurs du Mont des Oliviers:

– l’extension illégale des frontières de la municipalité;

– la colonisation de, dans et autour de Jérusalem, en trois anneaux successifs;

– la maîtrise totale de voies de communication;

– l’infiltration de la vieille ville du Bassin sacré;

– la judaïsation de Jérusalem, dans les symboles, les signes, les noms des rues, la rareté ou difficulté des permis de conduire et enfin;

– la politique globale de discrimination à l’égard des Palestiniens de Jérusalem-Est, qui ne sont pas réellement citoyens et auxquels le budget de la ville accorde une moyenne de 260€ pour 1190€ aux juifs.

Le mur synthétise et symbolise toute cette politique concernant Jérusalem: 180 km de mur autour de et dans Jérusalem. Menahem Klein nous explique: «Le mur est un outil que le gouvernement utilise pour contrôler Jérusalem et non pour assurer la sécurité des Israéliens».

Ces constats et ces analyses devraient naturellement nous porter au scepticisme sinon au découragement, surtout dans un contexte international où la Palestine n’est plus à l’agenda. Il y a, pourtant, des raisons d’espérer et des éléments à partir desquels construire avec d’autres des stratégies de changement à moyen et long termes.

Après avoir rencontré les associations et personnalités visitées, après discussion entre collègues de mission, en rappelant aussi ce qu’expriment et soutiennent le CPJPO et la coordination européenne des associations pour la Palestine (ECCP), nous attirons l’attention sur les éléments suivants:

– les populations civiles palestiniennes continuent de résister depuis plus de 60 ans (1948), sinon depuis plus d’un siècle (Déclaration Balfour de 1917); cela leur a été possible; elles nous semblent déterminées à le faire encore. Honte à nous si nous ne pouvons pas résister ici dans notre pays et en Europe!

– malgré leur petit nombre, des organisations et des personnalités israéliennes résistent avec les Palestiniens et avec nous, certaines depuis longtemps déjà, ainsi que des organisations juives de plus en plus nombreuses, en Europe, aux États-Unis, en Australie …: certaines d’entre elles prennent de gros risquent et le payent souvent cher, surtout avec le mouvement de répression qu’Israël est en train de mettre en place. Ce fut une chance pour nous de les rencontrer;

– les sociétés civiles européennes se mobilisent de plus en plus et mènent divers types de mobilisations et d’actions dont certaines commencent réellement à porter des fruits: l’une d’entre elle est le boycott de produits israéliens, l’autre est l’appel au désinvestissement d’entreprises impliquées dans l’occupation et la colonisation; leur succès grandissant trouve sa confirmation dans l’importance des moyens mis depuis un an ou deux à les contrer par les appareils israéliens de propagande et d’action à l’étranger, aussi dans notre petit Luxembourg;

– enfin, au niveau de l’Union européenne – non pas tant la commission, non pas tant les chefs d’État -, mais au niveau de parlementaires européens, de chez nous et d’ailleurs. En nombre croissant et avec des convictions renforcées, certains d’entre eux, parfois même de partis différents, s’allient pour dénoncer ou pour proposer, en cherchant à rallier de plus en plus de collègues.

Parce que nous savons que ce sera encore long et dur, c’est l’alliance entre ces 4 composantes qu’il nous faut soutenir et à laquelle il nous faut contribuer, chacun depuis notre lieu de vie, de travail et d’investissement.

Joanna FEYDER et Michel Legrand

09-12-2016

Pénurie de médecins généralistes au Luxembourg: quelles solutions ?

Le spectre d’une pénurie de généralistes agite la presse luxembourgeoise depuis un certain nombre d’années, suite notamment aux rapports détaillés établis sur la démographie par l’ALEM, l’Association Luxembourgeoise des Étudiants en Médecine et les nombreux courriers de lecteurs se plaignant de salles d’attente d’urgences combles.

Le Luxembourg souffre d’une situation devenue globale: les mêmes erreurs ont été commises partout

On estime à 1 million le manque de professionnels de santé en Europe dont 300.000 médecins; dans le monde il y aurait un million de médecins manquants. Les raisons pour cet état sont multiples: la pénurie remonte à l’incapacité planifiée de former suffisamment de médecins et au fait d’une formation trop élitiste où savoir résoudre une équation mathématique du 3ème degré est plus important que de savoir vider correctement une bassine .

Il y a aussi d’une part la prolongation de la durée moyenne de vie qui créé des patients pour plus longtemps (et c’est évidemment un bonheur!), puis la diversification des soins et leur intensification d’autre part .

Cependant, ce qui n’est même pas particulier au Grand-Duché, c’est le déséquilibre entre spécialistes hospitaliers et généralistes, le rapport étant inversé de celui considéré comme optimal. Le gouvernement a beau le nier: la population augmente plus vite que le nombre de médecins arrivants et sa politique les draine vers les hôpitaux.

La profession de médecin de base n’est en fait pas valorisée, et ceci commence par les effets de l’isolement du praticien, dont la charge physique et mentale est intense, et l’exercice souvent frustrant, alors que toute la politique de santé valorise à l’excès la médecine de pointe qui devient par ailleurs inabordable financièrement .

Faute d’une médecine de base performante, le pays le plus riche de l’Union se retrouve avec des résultats en termes de santé de la population parmi les plus médiocres, ce qui est largement un héritage du passé, mais d’un passé qui dure.

En fait, au-delà de la relation généralistes/spécialistes se pose tout simplement la question de l’accès aux soins, de leur constance et de leur qualité humaine.

La solution est connue et pratiquée dans le monde entier

Il faut donc un autre modèle d’exercice pour les médecins, les dirigeant vers les soins de santé primaires et la prévention et une profession régie par un salaire décent et non le paiement à l’acte ruineux.

La formule des maisons médicales s’impose alors. Tous les pays de l’OCDE ont vu surgir ces dernières années le lancement d’expériences de médecine de groupe et d’équipes de soins primaires intégrées. En Belgique, les mutuelles financent les maisons médicales depuis des décennies. Elles prennent en charge une patientèle à long terme. Au Royaume-Uni, les équipes de base organisent même l’accès aux soins dans leur ensemble. C’est aussi le cas en Suède, pays dont le classement du système de santé, pratiquement à 100% public et salarié, dépasse tous les autres depuis des années. La maison médicale permet aussi de garder le libre choix du médecin comme principe, mais dans une limite raisonnable. Il est temps que le mouvement syndical reprenne le dossier de l’accès aux soins en mains et demande à la Caisse de maladie de financer la santé de base, au lieu des actionnaires des laboratoires et des hôpitaux privés.

Pfeiffenschneider