17-04-2015

Tout ce que vous avez voulu savoir sur les réformes grecques et que personne n’ose vous dire !

Vous entendez tous les jours que la Grèce « doit faire davantage d’efforts ». La presse mainstream relaye en principe les déclarations des politiciens européens, une ou deux phrases. Parfois, une ou deux mesures, avérées ou issues d’une rumeur, transparaissent. Mais très rarement, on vous parlera des réelles propositions que le gouvernement grec soumet à l’Eurogroupe.

Ce n’est pas étonnant : ni Merkel, ni Juncker, ni Hollande ou encore, chez nous, Bettel, n’ont intérêt à ce que la population connaisse les propositions du gouvernement grec. Car elles auraient à partir de ce moment les plus grandes difficultés à expliquer pourquoi elles les rejettent.

Ce que l’on vous cache !

déi Lénk va vous dévoiler ce qu’on vous cache – ce que tous les gouvernements européens, y compris le nôtre, ne vous disent pas.

Dans un esprit de transparence, nous publions donc ici les 26 pages de propositions de réformes que le gouvernement grec a soumis à l’Eurogroupe qui se réunira le 24 avril pour en délibérer.

Le texte est en anglais, il regorge de termes techniques, voilà pourquoi nous nous permettons d’en résumer/rapporter les grandes lignes. Vous comprendrez très vite pourquoi l’Eurogroupe est si hostile au gouvernement grec : pour la première fois depuis des décennies, un gouvernement européen fait des réformes en faveur du peuple, des salariés, des retraités et des chômeurs et donc, forcément, en défaveur du grand capital. C’est exactement le contraire de la politique préconisée par l’Eurogroupe et qui a conduit la Grèce dans la situation actuelle de catastrophe humanitaire.

Comme vous le verrez, telle est la logique du fil rouge du gouvernement grecs : protection et extension des droits des salariés tout en mettant à contribution les grandes fortunes.

Quelles réformes ?

La fiscalité est le gros chantier de la politique du gouvernement Tsipras : sous le règne de la Troïka, le système fiscal exonérait le capital, favorisait l’évasion fiscale et faisait payer les travailleurs. Le gouvernement grec propose, entre autres, les mesures suivantes :

– Instauration d’un registre des richesses, d’un cadastre de la propriété foncière et augmentation de la taxe de luxe

– Criminaliser l’évasion fiscale

– Renforcement des contrôles des transferts bancaires vers les places offshores et des transferts à l’intérieur des entreprises multinationales

– Augmenter la lutte contre les trafics (alcool, tabac, essence)

– Lutte contre la fraude à la TVA

Le secteur bancaire doit aussi être réformé :

– Le rôle de la Banque de Grèce doit être réformé avec des mesures de protection contre les produits et services douteux

– Institution d’une Banque Nationale de Développement

– Le réseau des banques coopératives et régionales doit être réformé et élargi

– Des mesures législatives doivent inclure plus étroitement le secteur bancaire dans la lutte contre l’évasion fiscale

Les mesures principales concernant le marché du travail :

– L’économie grecque est fortement dominée par les PME (Petites et Moyennes Entreprises) ce qui ne facilitent pas le contrôle des droits des salarié-e-s. Afin de les garantir plus efficacement, le gouvernement propose de réformer l’Inspection du Travail défaillante

– Elévation graduelle du salaire minimum

– Réforme de la législation sur les conventions collectives en assurant une amélioration des droits des salariés

Le système de sécurité sociale a lourdement été frappé par les mesures de la Troïka. Le gouvernement veut y remédier, notamment par les mesures suivantes :

– De nombreuses et nombreux Grecques et Grecs ont été exlu-e-s de la couverture sociale par les mesures précédentes de la Troïka. Ils/elles y seront réintégré-e-s.

– Les réductions au niveau du paiement des retraites seront suspendues

– Les retraité-e-s à faible revenu percevront à nouveau un 13ème mois

– Refonte globale du système de santé et examen de la pratique des retraitées prématurées dans certains secteurs (banques)

Le gouvernement s’est engagé à réformer l’administration publique sans licencier des fonctionnaires mais en les plaçant là où ils seront le plus efficace et le plus utile.

Pour ce qui est de l’épineuse question des privatisations : le gouvernement constate que la politique de privatisation menée jusqu’à présent s’est soldée par un cuisant échec. Les privatisations déjà décidées seraient menées dans une optique participative visant à augmenter à long terme les bénéfices de l’Etat et de protéger les conditions de travail des salariés. Elles s’inscriront également dans un large plan de développement. La propriété de l’Etat devrait être gérée selon une stratégie définie.

Finalement, des mesures directes pour pallier à la catastrophe humanitaire seront entreprises : introduction d’un programme de nutrition, reconnexion à l’électricité ou au gaz, mesures préventives contre la pauvreté énergétique.

Ces réformes ne sont-elles pas chiffrées et datées ?

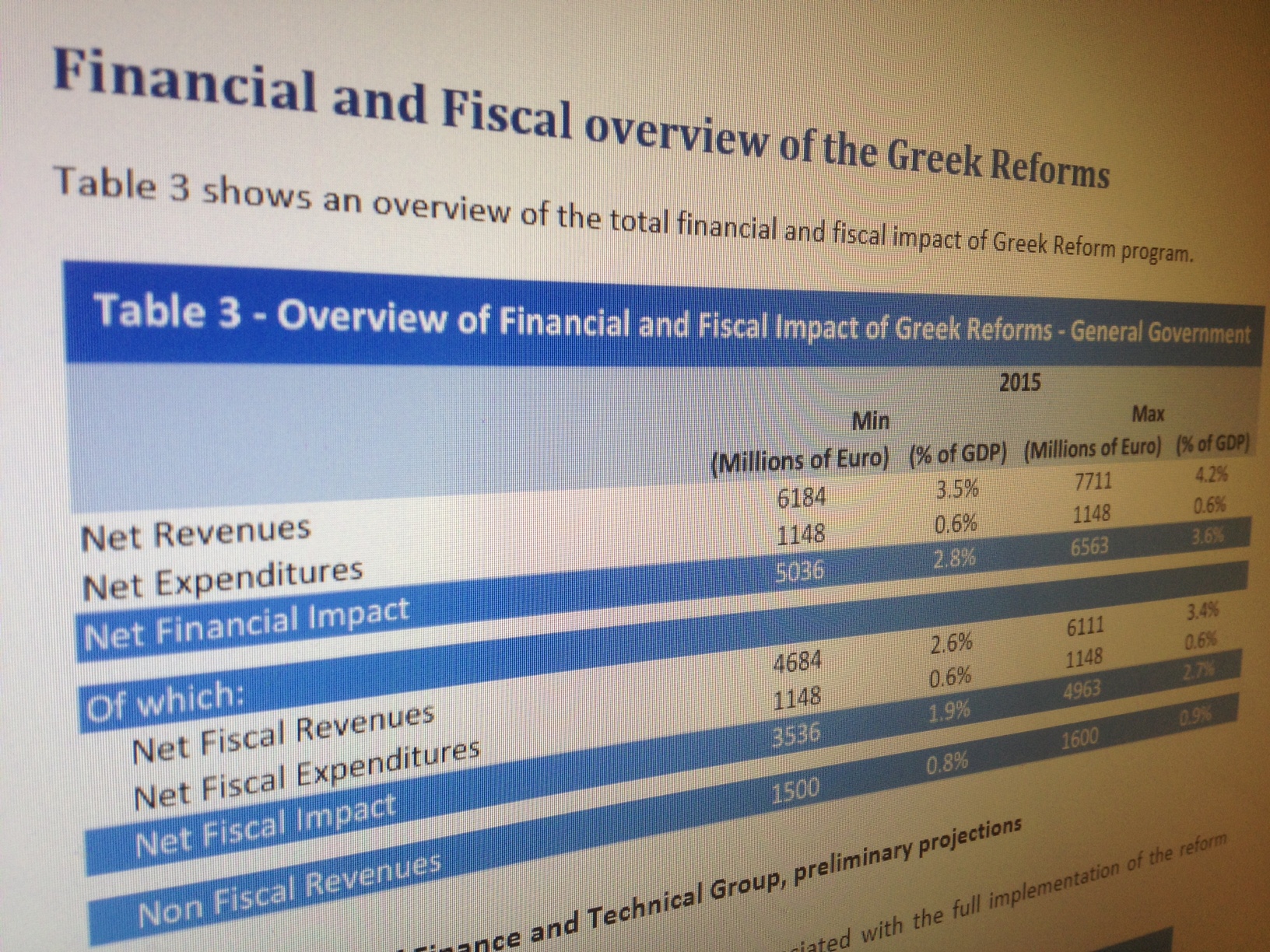

Rien qu’en jetant un regard sur le document annexé vous constaterez que toutes ces mesures sont chiffrées et qu’il y a des références très précises à des lois en préparation et leur date d’introduction projetée. Plusieurs de ces mesures sont préparées ensemble avec l’OECD et beaucoup se réfèrent à des législations européennes et internationales. Le gouvernement grec offre dès l’introduction de ce texte de partager l’intégralité des informations avec ses partenaires. Tout ce qu’on vous dit dans une certaine presse et par la bouche de certains politiciens est donc archifaux et est de l’intox! D’ailleurs il paraîtrait que beaucoup de ces mesures ont déjà été acceptées.

Les réformes proposées vont-elles à l’encontre du droit européen ?

Aucune de ces mesures ne heurte le droit européen qui ne prescrit ni privatisations ni n’exige qu’on doit prendre auprès des pauvres à la place des riches, même si la politique dominée par la droite et la « gauche » néolibérale va dans cette direction dans tous les autres pays européens, comme cela s’exprime dans les recommandations de politique macro-économique et dans les prescriptions des « programmes » en direction des pays endettés.

Ces programmes eux-mêmes sont souvent à la limite de la légalité, comme l’a constaté même le Parlement européen. D’ailleurs l’accord de la Grèce avec l’Eurogroup en date du 20 février, sur lequel se base la présente liste, prévoit expressément des changements au « programme » engagé.

Bien-sûr ceci ne veut pas dire que tout l’édifice des traités européens ne doit pas être revu de fond en comble.

La dette grecque doit-elle être intégralement remboursée ?

Non ! Une bonne partie de la dette grecque est carrément illégitime et odieuse. D’ailleurs une commission pour un audit de la dette publique a été instaurée par le Parlement grec.

Puisque l’UE a accepté de reprendre cette créance à l’origine privée de ses banques comme créance publique européenne, elle est au moins co-responsable. Aucun peuple n’acceptera à l’infini d’être placé dans une « prison pour dette » digne du Moyen Âge, comme l’a été le peuple grec. C’est pourquoi le nouveau gouvernement grec avait proposé un allègement de la dette de moitié et une politique économique visant à remettre l’économie sur ses rails et à permettre le remboursement futur de la dette restante pour sortir du marasme dans lequel la politique d’austérité l’avait mené, avec la complicité de nos gouvernement : au moins le ministre des affaires étrangères Jean Asselborn avait la décence de se déclarer coresponsable de cette politique à la télé allemande (chez Anne Will).

30-01-2015

Grèce – Le changement commence

Cette fois-ci, tout le monde, sondages et commentateurs, avait prévu une victoire de Syriza. Tout ce qui était en débat, c’était l’ampleur. Le 25 janvier au soir nous avons eu la réponse. Syriza arrive en tête avec 36,3%, plus de 9 points de mieux qu’en 2012, mais rate d’un cheveu la majorité absolue avec 149 sièges sur 300.

Loin derrière, la Nouvelle démocratie (ND) du premier ministre sortant Antónis Samaras avec 27,8 qui s’est pourtant maintenue un peu près depuis 2012, perdant moins d’1%. On ne peut pas en dire autant pour son partenaire de coalition, le parti de centre gauche « socialiste », PASOK. Ce parti, avec 4,68%, s’approche dangereusement de la barre de 3% en-dessous de laquelle un parti ne siège pas au parlement.

Il paie le prix fort pour avoir trahi sa propre base populaire, qui s’est massivement déplacée vers Syriza. Le parti Dimar, une scission de droite de Syriza qui a brièvement fait partie de la coalition gouvernementale, a déjà sombré, avec 0,5%.

Deux grands, cinq petits

Le nouveau parlement est donc constitué donc de deux grands, Syriza et ND, et de cinq petits faisant entre 4,68 et 6,28%. Les néo-nazis d’Aube dorée perdent du terrain depuis 2012, mais devient le troisième parti. S’ensuivent le parti de centre-gauche To Potámi, le Parti communiste grec (KKE) stalinien et ultra-sectaire qui refuse toute collaboration avec Syriza, les « Grecs indépendants » (ANEL), scission de la ND et finalement le PASOK.

Premier problème pour Syriza : trouver un allié pour avoir une majorité de travail au parlement. Il y avait deux possibilités, To Potámi et ANEL. To Potámi est un nouveau parti créé l’année dernière ; un parti bon chic bon genre, tout à fait engagé à rester dans les bornes de la politique néolibérale en général et celle de l’Union européenne en particulier (y compris les mémorandums qui ont été le moteur de l’austérité).

Son ambition avoué, s’il se trouvait en coalition avec Syriza, était de tirer le gouvernement vers la droite. C’était donc positif que Syriza ait refusé cette perspective. Restait l’ANEL, qui avait deux avantages : d’être sans ambigüité contre l’austérité (ils avaient quitté la ND sur cette question) et d’être suffisamment « eurosceptique » pour que Syriza puisse compter sur son soutien face aux pressions de l’UE.

Alliance anti-Troïka

Si on peut comprendre la logique de ce choix, dans une situation où il n’y avait pas vraiment d’alternative, il faut aussi voir que c’est un choix qui peut poser quelques problèmes, et ceci à deux niveaux. D’abord, l’ANEL reste un parti de la droite nationaliste, anti-immigrés, opposé au mariage pour tous et en général conservateur sur les questions de société.

Ensuite, ce choix ouvre le flanc aux accusations du genre, « la gauche populiste et la droite populiste, c’est la même chose ». Mais la priorité du nouveau gouvernement est de rompre avec l’austérité, les réformes néolibérales, les diktats de l’Union européenne. C’est pour ça qu’il a était élu. Et sur ce terrain-là, aujourd’hui, il n’y avait pas deux choix d’allié.

Sur ce terrain prioritaire, les premiers signes sont positifs. Sur plusieurs questions, le nouveau gouvernement a rapidement adopté des positions fermes. Les privatisations des aéroports d’Athènes, du port du Pirée et de l’entreprise publique d’électricité ont été immédiatement suspendues et seront sans doute annulées.

L’augmentation du salaire minimum au niveau de 2010 a été réaffirmée, l’intention d’abroger les contre-réformes qui ont démantelé le droit de travail aussi. Dans un geste hautement symbolique, le nouveau ministre des Finances Yanis Varoufakis, a annoncé la réembauche des femmes de ménage de son ministère, qui avaient été licenciées et qui ont mené un combat épique pour exiger leur réintégration.

Défis boursiers

Il reste pourtant des défis majeurs. Depuis dimanche, la Bourse d’Athènes a chuté. Les actions des banques ont baissé vertigineusement, des dépôts sont retirés. Les banques ont le droit de se refinancer auprès de la Banque centrale européenne, mais seulement jusqu’à l’expiration du plan de sauvetage le 28 février.

Les négociations avec l’Union européenne sur la question de la dette vont commencer. D’un côté, la question de la dette ne semble pas complètement fermée. « Payer les intérêts sur son fardeau de dettes exigerait de la Grèce de gérer une économie quasi esclavagiste (…) purement au bénéfice de ses créanciers étrangers ». Uns déclaration incendiaire d’Alexis Tsipras ? Non, de l’éditorial du Financial Times de Londres du 27 janvier.

Il y a en effet des débats dans les mondes de la finance et de la politique. Certains préconisent une restructuration de la dette et l’annulation d’une bonne partie, comme l’exige Syriza. D’autres ne veulent pas aller aussi loin, mais sont prêts à baisser les taux d’intérêt et à prolonger les échéances; d’autres encore, surtout en Allemagne, ne veulent pas en entendre parler.

Selon eux, il ne faut pas créer un tel précédent, car derrière la Grèce, il y a l’Espagne, le Portugal, l’Irlande, l’Italie, Chypre… Il y a pourtant une question sur laquelle tous nos adversaires sont d’accord : il n’y aura pas de cadeau.

A l’aune des épreuves de forces

La contrepartie de toute concession sur la dette, radicale ou modérée, est la poursuite des réformes. Et là est le nœud du problème : pour le monde du capital, pour les banques, pour l’Union européenne, pour le FMI, ces réformes, dont le but est de démanteler l’Etat social, baisser le coût du travail, ouvrir la Grèce au capital étranger, sont fondamentales.

Et là-dessus Syriza, ne donne pas de signe qu’elle bouger, ni sur les privatisations, ni sur le code du travail, ni sur la restauration des services publics. Ioánnis Dragasákis, vice-premier ministre qui sera chargé des négociations avec la Troïka, vient de déclarer : « Nous ne continuerons pas la politique du désastre. Le mémorandum en cours jusqu’ici est terminé ».

Il parle aussi «des investisseurs qui se sont trompés en misant sur des privatisations qui n’auront pas lieu ». Dragasákis, qui passe pour un «modéré» au sein du gouvernement, ajoute : « Il ne s’agit pas d’épreuves de forces mais de dialogue ».

L’un n’exclut pourtant pas l’autre et des épreuves de force, il y en aura, comme il le sait sans doute. Dans ces épreuves, il faut que Syriza puisse compter non seulement sur la mobilisation populaire en Grèce, mais sur le soutien de la gauche et des forces de progrès en Europe. Car toute victoire de Syriza sera aussi notre victoire et ouvrira la voie à d’autres brèches dans le mur d’austérité.

23-01-2015

Devenons des taches d’huile d’olive

Ce dimanche 25 janvier, la Grèce va voter pour l’ensemble de l’Europe. Une bonne quarantaine d’années après le tournant néolibéral du capitalisme occidental, et sept ans depuis le déclenchement de sa crise, une première nation européenne s’apprête à tirer le frein d’urgence. Cette action qui se produira dans le wagon grec fera trembler le train européen qui se dirige à toute vitesse vers le précipice.

Si les néolibéraux ont perdu leur hégémonie idéologique depuis quelques années déjà, ils ont jusqu’à présent pu maintenir leurs politiques faute d’alternative concrète. A l’instar d’un certain nombre de pays d’Amérique latine qui se sont engagés dans une voie non-capitaliste depuis une quinzaine d’années, le Vieux continent pourrait leur emboîter le pas – à sa manière.

La majorité absolue, la condition de départ la plus favorable

Mais rien n’est encore joué. Certes, il semble acquis que Syriza remportera les élections et formera le prochain gouvernement grec. Encore n’est-il pas clair si la coalition de la gauche radicale disposera d’une majorité absolue à la Vouli, le parlement grec, pour pouvoir gouverner avec les coudées franches. Syriza elle-même n’est pas un parti homogène, mais une coalition composée d’une myriade de tendances internes plus ou moins influentes.

Cette coalition comprend aussi bien Synaspismos, la force dominante de Syriza et qui est issue des courants eurocommunistes des années 70. On y retrouve l’Organisation communiste de Grèce (KOA), issue du maoïsme et dont l’anti-impérialisme est la matrice fondamentale. A « l’opposé », pourrait-on dire, il y a également la Gauche rénovatrice communiste et écologique (AKOA), l’ancien « Parti communiste de l’intérieur », c’est-à-dire non-soviétique en opposition au parti communiste « de l’extérieur » (KKE), intitulé ainsi en référence à son suivisme moscovite. La liste est longue, elle comporte une bonne douzaine d’organisations.

Cela signifie qu’avant de pouvoir négocier une politique avec un éventuel partenaire de coalition, Syriza doit négocier avec « elle-même ». On peut déjà noter que cette hétérogénéité donne du fil à retordre à bon nombre de journalistes et commentateurs politiques peu aguerris aux subtilités de la gauche, et qui, peu habitués à devoir prendre au sérieux des organisations de la gauche radicale, se trouvent devant la lourde tâche de déchiffrer ce qu’ils ne peuvent plus, par la force des choses, ignorer.

La bataille de l’information

C’est d’ailleurs un aspect auquel les militant-e-s en Europe devront faire face : la désinformation, qu’elle soit consciente car véhiculée par des groupes de presse appartenant au grand capital, ou inconsciente car relayée sur base d’imprécisions ou d’incompréhensions souvent le fruit de condition de travail précaires des journalistes.

Il y a quelques jours encore, un « spécialiste » de la Grèce expliquait à Nicolas Demorand sur France Inter (tout de même) que « certaines voix » au sein de Syriza seraient opposées à la sortie de la Grèce de l’euro. Le spécialiste ignorait probablement qu’il s’agit de l’exact contraire, la majorité désirant rester dans l’euro tandis que « certaines voix » demandent le contraire. Le travail de réinformation ne sera donc pas facile.

Le problème de Syriza n’est plus de remporter les élections. Le problème sera de remporter, une fois au gouvernement, le bras-de-fer avec la grande bourgeoisie grecque ainsi qu’avec les marchés financiers internationaux et leurs relais politiques que sont la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Sans oublier que l’ensemble des 27 autres gouvernements ne facilitera pas les négociations autour du remboursement de la dette.

L’étreinte qui étouffe

Pour cela, ils mettent déjà en place plusieurs stratégies. Celle de l’intimidation tout d’abord à l’instar du président de la Commission Jean-Claude Juncker ou du ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble ou encore du président de l’Eurogroupe, le très libéral hollandais Jeroen Dijsselbloem, qui menacent ouvertement les Grecs de leur couper les aides européennes (qui d’ailleurs n’en sont pas), voire d’agiter le spectre du « Grexit ».

Mais il y a aussi la méthode subtile, celle de l’étreinte. Certaines voix, même à droite, à l’instar de l’eurodéputé luxembourgeois Frank Engel (CSV) – qui passe beaucoup de temps en Grèce et parle couramment la langue – qui qualifie Syriza « d’organisation sérieuse » avec laquelle il sera possible de s’accorder.

L’establishment européen et les marchés financiers ne craignant pas tant une victoire électorale de Syriza qu’une application par cette dernière d’une politique de rupture réelle avec la doctrine de l’austérité libérale. Pas seulement parce qu’il s’agit d’un Etat-membre de l’Union européenne, mais parce qu’ils prennent conscience que l’expérience pourrait faire tâche d’huile, ce qui est notamment le cas de l’Espagne.

Il n’y aura pas d’austérité soft

Leur enjeu ce dimanche soir sera d’ailleurs d’espérer non pas que Syriza ne sorte pas première des urnes (ce que même la droite grecque estime être désormais acquis) mais que Syriza soit contrainte, faute de majorité absolue, de trouver un partenaire de coalition, fût-il petit. Ce n’est pas pour rien que fut créé, en mars 2014, le petit parti « To Potami » (« Le fleuve »), autour d’un journaliste de la télévision et qui s’adresse aux déçus des partis traditionnels tout en les maintenant dans l’orbite libérale.

Ou bien la création, en réponse au discrédit total du PASOK qui gouverne avec la Nouvelle Démocratie (droite), par son ancien Premier ministre Georges Papandréou, d’une nouvelle formation social-démocrate, « Kinima » (« Le Mouvement »). Mais le PASOK lui non plus n’exclut pas de soutenir un gouvernement Syriza, à condition qu’il parvienne à réintégrer le parlement.

Nous le voyons, les pressions autour de Syriza sont diverses et intenses. Et elles représentent un véritable danger si elles parviennent à « assagir » Syriza, c’est-à-dire à l’amener à se limiter à une gestion « plus sociale » d’une politique dictée par la Troïka. Mais les politiques criminelles de la Troïka sont aussi compatibles avec la satisfaction des besoins élémentaires de la population grecque que l’huile et l’eau.

La Grèce, c’est l’Europe

La nomenclature européenne fera ainsi tout son possible afin que le gouvernement Syriza échoue, que cela passe par le sabotage pur et simple ou l’étreinte étouffante. Devant une situation sociale qui ne s’améliorerait pas, il n’est même pas à exclure que des mesures autoritaires, si ce n’est en bottes et en uniformes, fassent leur (ré)apparition. Et ceci est tout aussi plausible dans un scénario d’échec que de succès.

Voilà pourquoi le succès de Syriza ne doit pas intéresser uniquement les Grecs, mais toutes celles et ceux en Europe qui souhaitent un changement de cap fondamental. Et cela passera nécessairement par des actions de solidarité concrètes dans tous les Etats-membres de l’Union.

Et ce, dans la perspective de contraindre nos gouvernements, si ce n’est de soutenir (ne rêvons pas trop), du moins de s’abstenir au maximum d’action hostiles envers la Grèce et son gouvernement. Si le renouveau grec a lieu, si Syriza parvient à améliorer sensiblement, dans une première phase, les conditions de vie des Grecs, ce sera une première en Europe ; une première qui fera des émules.

Devenons des taches d’huile !

Au Luxembourg, notre tâche ne sera pas que symbolique. Le calendrier politique est ainsi fait que le Luxembourg assumera la présidence de l’Union européenne durant le deuxième semestre de cette année. Il est évidemment impossible d’anticiper l’avenir. Six mois, c’est long, et d’ici là, nous ne savons pas où en sera le gouvernement grec.

Il n’empêche que le gouvernement luxembourgeois jouera un rôle de premier plan dans l’éventualité d’un bras-de-fer avec Athènes. Du probable trio Tsipras-Juncker-Bettel, deux seront luxembourgeois.

Autant dire que la solidarité luxembourgeoise avec le peuple grec ne pourra se limiter à un piquet de soutien. Il faudra mettre sur pied, et ce assez rapidement, un comité de solidarité aussi large que possible qui mettra tout en œuvre pour pousser le gouvernement luxembourgeois vers des positions les plus favorables possibles pour la Grèce.

Il faudra gagner la population locale à lutte des Grecs, faire comprendre qu’ils la mènent pour toute l’Europe et qu’il est possible de la mener chez nous. Il faudra également interpeller nos socialistes locaux, qui seront amenés à choisir concrètement entre les intérêts du peuple et les intérêts bancaires. Gardons grande ouverte la porte que la Grèce s’apprête à (nous) ouvrir.

11-12-2014

Von konservativer Hysterie und linker Euphorie

Den 5. Dezember könnte man als historischen Tag für die deutsche Linke bezeichnen: Erstmals wurde mit Bodo Ramelow in Thüringen ein linker Ministerpräsident gewählt – wenn auch mit einer denkbar knappen Mehrheit.

Unterstützt wird die Linke – die Partei, die diesen Namen trägt, wohlgemerkt – dabei von der SPD und den Grünen, die ähnlichen Koalitionsvorhaben auf Bundesebene eher skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen; und so haben einige mehr oder weniger prominente Sozialdemokraten und Grüne auch erklärt, die Rot-Rot-Grüne Koalition in Thüringen nicht gutzuheißen.

Und die CDU ist regelrecht beleidigt und tut sich in Erfurt mit Neonazis und der rechtspopulistischen AfD zusammen, um gegen eine Regierung unter Ramelow zu protestieren – und bedient sich dabei natürlich antikommunistischer Rhetorik, als stünde die Mauer immer noch.

Doch auch viele Linke sind skeptisch – und diese Skepsis ist nicht unbegründet. Schon in Berlin erwies sich die Beteiligung der Linken an einer SPD-geführten Regierung als regelrechte Katastrophe. Die Linke ließ sich hier zum Steigbügelhalter sozialdemokratischer Machtpolitik degradieren und privatisierte etwa die landeseigene Wohnbaugesellschaft GSW widerstandslos, um nur ein Beispiel zu nennen.

Auch in Brandenburg machte die Rot-Rote Koalitionsregierung sich keine Freunde unter umweltbewussten Linken, als sie den Abbau der Braunkohle weiter förderten – nachdem die Partei 2009 noch Wahlkampf gegen die Erschließung neuer Tagebaue machte.

Was erwartet uns in Thüringen?

Nun kann man natürlich nicht in die Zukunft sehen und weiß daher noch nicht, wie sich die Rot-Rot-Grüne Koalition wirklich auf die sozialen Umstände in Thüringen auswirken wird – und ob sie sich wirklich als fortschrittliche Koalition erweist, die die beschränkten Mittel nutzt, die ihr zur Verfügung stehen, um im Rahmen ebendieser mehr soziale Gerechtigkeit herbeizuführen oder sie sich, im schlimmsten Falle, doch als machtpolitischer Reinfall wie in Berlin herausstellen wird.

Momentan bleibt also nicht mehr, als auf die begrenzten Kompetenzen der Länderpolitik hinzuweisen – Thüringen wird jetzt sicher nicht den Weg zum Sozialismus einschlagen können – und auf die schlechten Erfahrungen der Vergangenheit, aus denen man aber auch lernen kann.

Koalitionsvertrag der „sozial-ökologischen Modernisierung“.

Einen ersten Einblick darin, was die Thüringer die nächsten Jahre erwartet, bekommt man aber auch vom Koalitionsvertrag der drei beteiligten Parteien. Tatsächlich zeigen sich hier einige progressive Momente, wie etwa die Einführung einer Mietpreisbremse für Städte, in denen es ein Problem mit Mietpreissteigerungen gibt, von Zuschüssen für die Schaffung von sozialen Wohnungsraum und die Förderung von kommunalem und genossenschaftlichen Wohnungsbau – um nur Beispiele aus der Wohnungspolitik zu nennen.

Aber auch die mögliche Einführung eines Sozialtickets, die Einstellung von 500 zusätzlichen Lehrern pro Jahr und ein kostenloses Kindergartenjahr sind fortschrittliche Unterfangen, wenn sie denn alle durchgesetzt werden.

Ein Problem stellt hier aber die Beibehaltung der Schuldenbremse dar und das Vorhaben, keine Neuverschuldung mehr zuzulassen. Dies könnte sich aller Wahrscheinlichkeit nach als Reformbremse erweisen, besonders wenn man bedenkt, dass viele der angestrebten Reformen, auch im wirtschaftlichen Bereich, wo kleine und mittlere Unternehmen und damit auch regionale Wirtschaftskreisläufe explizit gefördert werden sollen, durchaus vermehrte Ausgaben mit sich bringen.

Eingeschränkte Kompetenzen und „schwarze Null“.

Wenn sich eine linke Partei also auf eine Regierungsbeteiligung auf regionaler oder lokaler Ebene einlässt, so müssen sich die Akteure dieser Partei bewusst sein, dass ihre Handlungsmöglichkeiten durch die auf dieser Ebene gegebenen Kompetenzen stark eingeschränkt werden.

So kann die Linke in Thüringen etwa nicht dem Anspruch der Linken auf Bundesebene gerecht werden, die Hartz-IV-Reformen rückgängig zu machen und keine Kriege mehr von deutschem Boden ausgehen zu lassen und kann nur beschränkte soziale Fortschritte erzielen.

Aber auch die vorherrschende politische Ideologie schränkt die Handlungsmöglichkeiten ein: Die Forderung der SPD nach der „schwarzen Null“, also des Verzichts auf Neuverschuldung, etwa ist Ausdruck des liberalen Irrglaubens, man könne einen politischen Haushalt nach den Prinzipien eines privaten Haushalts führen; man bräuchte nur zu „sparen“, dann würde sich die budgetäre Stabilität schon ergeben. Als Linker aber sollte man sich bewusst sein, dass die Ideologie des „Sparens“ soziale, demokratische und ökologische Reformen noch weiter einschränkt.

Linke Regierungsbeteiligung – wann macht sie Sinn?

Ohne die Rot-Rot-Grüne in Thüringen voreilig schlechtreden zu wollen, muss man sich also immer vor Augen halten, dass linke Regierungsbeteiligungen nur dann Sinn machen, wenn sie konkret auch zu notwendigen Reformen führen. Eine Koalition, die nur darauf aus ist, eine vorher politisch dominierende Partei abzulösen, ohne konkrete soziale Alternativen zu bieten, macht, aus linker Sicht, keinen Sinn; diese wäre nur machtpolitisch zu rechtfertigen. Machtpolitik kann aber nicht das Ziel einer linken Partei sein.

Es wäre also nötig, vom gesellschaftlich und politisch allzu akzeptierten und umjubelten Spardiskurs abzukommen, und klarzumachen, dass soziale Gerechtigkeit, Gleichheit und Demokratie nun einmal nicht kostenlos sind – und Mehrausgaben fordern.

Wenn sich die betroffenen Parteien darin einig sind, dann, und nur dann, macht eine Koalition mit linker Beteiligung Sinn. Ob die thüringische Beteiligung der Linken an einer Regierung mit SPD und Grünen Sinn macht, wird sich die nächsten Jahre herausstellen. Bis dahin sollten einige Linke aber ihren Enthusiasmus etwas herunterfahren.

05-12-2014

L’Odyssée rouge de Manolís

Le 27 Novembre, le Luxembourg a eu le privilège d’accueillir Manolís Glézos. Une réunion publique a été organisée conjointement par déi Lénk et par les sections luxembourgeoises de Syriza, d’Izquierda Unida, du Parti communiste d’Espagne et de Rifondazione comunista. Cent cinquante personnes ont rempli la salle, beaucoup plus que le nombre de places assises. Sans surprise, le plus grand contingent venait de la communauté grecque au Luxembourg.

Manolís Glézos est une figure légendaire, en Grèce et au-delà. Son premier acte notable a été, avec Apóstolos Sántas, de monter sur l’Acropole en mai 1941 pour enlever le drapeau à croix gammée que les occupants nazis y avaient hissé. Mais il a fait beaucoup plus que cela. Il a été de tous les combats pendant plus de 70 ans. Il a été emprisonné et torturé par les nazis, puis par la contre-révolution victorieuse après la défaite de la gauche dans la guerre civile, et encore sous la dictature des colonels.

Les héros de l’Acropole

Plusieurs fois, il a vu une peine de mort commuée en peine de prison. Et l’année dernière, il a été triomphalement élu au Parlement européen à la tête de la liste de Syriza, devenant le doyen d’âge du parlement, avec un vote personnel de 430.000, plus que tout autre candidat en Grèce.

Mais Manolís ne parlait pas beaucoup de sa propre histoire. Juste pour nous dire, de manière très émouvante, que quand il parlait, nous devrions entendre non seulement sa voix, mais celle de ses camarades, ceux qui n’étaient plus là, ceux qui avait donné leur vie, y compris son frère cadet, fusillé par les nazis à l’âge de 19 ans.

Il a parlé beaucoup plus sur le présent et l’avenir. Et il ne nous a pas fait un long discours, comme beaucoup sans doute l’attendaient. Il a expliqué qu’il préférait le dialogue au monologue, a parlé pour seulement 5-10 minutes, puis a répondu aux questions et débattu avec la salle pendant deux heures et demie, debout, à l’âge de 92 ans.

« L’Histoire frappe à notre porte »

Manolís est solidement optimiste sur la situation en Grèce et sur les perspectives de Syriza: comme il l’a dit « l’Histoire frappe à notre porte » et nous sommes à un moment où les changements qui autrement pourraient prendre des décennies peuvent arriver en quelques mois ou années.

Il a également souligné qu’il ne s’agit pas simplement de remplacer une équipe de dirigeants par une autre, ni d’une direction ou d’un parti qui «guide» («un mot terrible», dit-il) le peuple, mais que le peuple lui-même exerce le pouvoir, qu’il y ait la souveraineté populaire, en Grèce et dans une Europe des peuples.

Beaucoup d’autres sujets ont surgi dans la discussion: comment briser le pouvoir du capital financier, comment faire face à la dette, la façon dont les gens s’organisent en Grèce aujourd’hui. Il a souvent parlé du village d’où il vient et où il est retourné, dont il a dit à un moment qu’il « émanait ».

Le peuple au lieu du « Guide »

Mais il semblait qu’il émanait non seulement de son village, que plus largement il avait ses racines dans le peuple grec et dans ses fortes traditions de résistance et de lutte, dont il a aussi parlé et qui semblent être la source de sa propre force et de son optimisme pour l’avenir.

C’était une soirée inoubliable pour ceux qui ont eu la chance d’y assister. Le lendemain, avant de retourner à Bruxelles, Manolís a été invité à parler aux élèves de l’école grecque à Luxembourg.

28-11-2014

Palestine: après la Suède, le Luxembourg?

Le Luxembourg est-il sur le point de reconnaître l’Etat de Palestine ? C’était l’un des sujets débattus cette semaine à la Chambre des députés à l’occasion des débats autour de la déclaration de politique étrangère.

L’on sait le ministre des affaires étrangères Jean Asselborn est particulièrement impliqué sur la question. Si l’on peut contester, de manière générale, la politique étrangère du Luxembourg pour son alignement atlantiste, il faut concéder qu’au moins sur cette question, Asselborn voit clair.

Probablement plus clair que d’autres. Il en aurait même fait une question personnelle, après de nombreux voyages dans la région, où l’homme sensible qu’il est fut confronté aux conditions de vie inhumaines dans les Territoires occupés de Cisjordanie ou le camp à ciel ouvert qu’est devenue la bande de Gaza. L’on entend même parfois se lamenter l’un ou l’autre diplomate plus enclin aux intérêts sionistes. Asselborn leur tiendrait tête paraît-il. Qu’il continue ainsi !

Asselborn et la Palestine

Le problème, c’est que la politique étrangère du Luxembourg se heurte à des intérêts économiques dans la région à cause d’entreprises luxembourgeoises actives dans les territoires occupés. Une question parlementaire d’André Hoffmann, adressée à l’ancien ministre de l’économie et du commerce extérieur Jeannot Krecké à ce sujet avait reçu pour réponse que l’économie et la politique, cela n’a rien à voir l’un avec l’autre. Dont acte !

Ces entreprises savent-elles seulement qu’elles risquent de se rendre coupables de complicité de crime de guerre, car c’est bien de cela qu’il s’agit, au plus tard lorsque la Palestine sera enfin reconnue comme Etat ? Actuellement, une plainte pour reconnaître la colonisation comme crime de guerre a été déposée auprès du Tribunal pénal international par le ministre palestinien de la justice. L’un ou l’autre entrepreneur actif dans la région devra donc se poser la question si les quelques bénéfices qu’il tire de son activité dans les Territoires occupés justifient d’éventuels et sérieux démêlés avec la justice internationale.

Du commerce illégal…

Petite parenthèse : les campagnes de boycotts de produits israéliens s’inscrivent dans cette logique. Décriés par les milieux pro-israéliens (surtout de droite) comme étant des campagnes antisémites à l’image des campagnes nazies (« Kauf nicht beim Juden »), elles visent les produits issus des Territoires occupés. Une occupation non seulement illégale (en violation avec la résolution 446 du Conseil de sécurité), mais qui commerce avec des produits (agrumes, olives, dattes…) issus de spoliations de terres ayant appartenues à des exploitant palestiniens.

Le problème, c’est que ces produits portent l’annotation « Made in Israel », ce qui, en plus d’être erroné, ne permettent pas de distinguer les produits des terres occupés de ceux provenant réellement d’Israël. Le brouillage volontaire des autorités de Tel-Aviv se retourne ainsi contre elles. En clair : pas d’occupation, pas de boycott – occupation, boycott.

Revenons à notre semaine parlementaire : le groupe déi Lénk à la Chambre a déposé une motion invitant le gouvernement luxembourgeois à reconnaître l’Etat de Palestine.

Nota bene : la motion ne contient pas de date précise pour cette reconnaissance pour la simple raison que, d’un point de vue légal, le parlement ne peut prescrire au gouvernement une action à un moment donné ; l’exécutif étant libre de choisir le moment approprié. C’est peut-être bête, mais c’est ainsi.

La reconnaissance de l’Etat de Palestine tourne autour d’une question centrale : la reconnaissance de cet Etat doit-il être l’aboutissement des négociations avec Israël ou doit-il en constituer un préalable majeur ? Pour celles et ceux qui n’auraient pas suivi le débat à la Chambre : tous les groupes politiques estiment que la reconnaissance de l’Etat de Palestine est légitime. Mais tous ne s’accordent pas forcément sur la manière de procéder.

C’est bien évidemment la position de l’ADR qui est la plus tranchée. Oui, pour la reconnaissance mais uniquement suite à la conclusion d’un accord entre Israël et l’Autorité palestinienne. Ce n’est un secret pour personne : l’ADR est le parti le plus pro-israélien du parlement, comme il est le plus atlantiste de tous, surtout depuis la prise en main des questions étrangères par leur député national-conservateur, anticommuniste primaire et islamophobe Fernand Kartheiser.

Cette position est celle prônée par le gouvernement Netanyahou-Liebermann–Bennett à Tel-Aviv. Ce gouvernement, dont le premier ministre Benyamin Netanyahou, selon les dires de l’ancien ambassadeur d’Israël en France, Elie Barnavi, ferait figure d’aile gauche tant les autres coalitionnaires se situent à l’extrême de l’extrême-droite, est aux mains des partisans de la droite messianique du « Grand Israël » – qui n’a plus grand-chose à voir avec les pionniers de la fondation de l’Etat hébreux.

Les illusions des attentistes

De plus, aussi bien le ministre des affaires étrangères – l’ancien videur de boîtes de nuit russe Avigdor Liebermann – vit dans une colonie illégale, à l’instar du ministre de l’industrie, l’homme d’affaires Naftali Bennett, qui se vante d’avoir tué beaucoup d’Arabes.

Reconnaître l’Etat de Palestine suite à la conclusion d’un accord signifie, dans le contexte politique actuel, ne jamais le reconnaître. Reconnaître l’Etat signifierait la fin des colonies, la fin du projet d’extension maximum de l’Etat d’Israël. C’est-à-dire la raison d’être des partis de Liebermann et de Bennett et d’une bonne partie du Likoud.

Ce n’est donc pas pour rien que le mouvement de reconnaissance unilatérale de l’Etat de Palestine, indépendamment des négociations, se met en branle. Sans pression extérieure sur le gouvernement israélien, aucune avancée n’est possible. Le risque est grand : au train où va la colonisation, Jérusalem risque d’être vidée des Arabes et la Cisjordanie devenir une extension d’Israël. La stratégie du gouvernement de Tel-Aviv consiste à mettre la « communauté internationale » devant le fait accompli.

La colonisation et la politique du fait accompli

La décolonisation en sera d’autant plus périlleuse à l’instar de la décolonisation de l’Algérie, dont le rapatriement des 2 millions de Pied-Noir vers la France faillit faire basculer la République dans la guerre civile ou le coup d’Etat.

La position du CSV, présentée par le député Laurent Mosar est représentative des illusions que certains se font : oui, à la reconnaissance de la Palestine, mais de concert avec les Etats membre de l’Union européenne. Chose ardue sachant que l’Allemagne et la République tchèque s’y opposeront probablement, ainsi que peut-être le Royaume-Uni, pris entre les positions contradictoires de son parlement (qui a voté une résolution similaire le 13 octobre) et de son gouvernement.

La reconnaissance de la Palestine sur la bonne voie (pour l’instant)

Le LSAP semble toutefois bouger sur la question : il faudra reconnaître la Palestine, peut-être même de manière unilatérale comme la Suède, mais après avoir tenté de trouver une solution au Conseil de sécurité de l’ONU, dans lequel le Luxembourg siège jusqu’à la fin de l’année, ainsi que d’avoir trouvé un consensus européen. C’est la position d’Asselborn, socialiste lui-même, et s’il s’y tient, la reconnaissance de la Palestine par le Luxembourg n’aura finalement qu’été retardée de quelques semaine. Une position que partagent grosso modo le DP et les Verts.

Comme l’on pouvait s’y attendre, la motion déposée par Serge Urbany de déi Lénk a été relayée au sein de la commission des affaires étrangères pour discussion et pourrait subir quelques « réajustements ». En principe, il se pourrait qu’elle revienne en séance plénière à la mi-décembre pour y être adoptée. Reste à veiller à ce que les « réajustements » qu’elle subira ne lui ôtent toute substance. Mais on ne peut raisonnablement pas imaginer qu’elle rejoigne la position minoritaire de l’ADR.

17-10-2014

Blockupy Frankfurt: das Potential einer nicht existenten Bewegung.

Der Wunsch nach einer europäischen Revolutionswelle nach arabischem Vorbild, der irgendwann die europäische radikale Linke kurzzeitig erhellte, wirkt im Nachhinein wie das Licht einer Sternschnuppe und ermöglichte noch einen letzten Wunsch an eine eigentlich doch tote Idee. Der Wunsch lautete: lasst uns noch mal unser Ansehen verteidigen und Stärke demonstrieren.

Sowohl das Ansehen wie die Stärke waren jedoch bereits lange verloren. Niemand glaubt wirklich an einen Systemwandel und keine Staatsmacht, vielleicht mit Ausnahme Griechenlands, hat wirklich Angst vor der radikalen Linken. Es geht kein Gespenst um in Europa, jedenfalls kein linkes mit Manifest und klarer Strategie. Wohingegen es nach den G8-Gipfeln in Genua, Annemasse und Heiligendamm nicht nur realistisch erschien ein anti-neoliberales Bündnis das sich fest in der breiten Öffentlichkeit verankert aufzubauen, war dies bereits im Jahr 2010 sowie den Folgejahren in weite ferne gerückt.

Der Vergleich einiger JournalistInnen mit der Zeit vor 1914, in Bezug auf den Umgang mit modernen Technologien, kollektiver Praxis und Kultur sowie individuellem Handeln, scheint im Nachhinein bestenfalls als Versuch eine self-fullfilling prophecy ins Rollen zu bringen.

Self-fullfilling Prophecy?

Mehrere Großdemonstrationen quer durch Europa können nicht darüber hinwegtäuschen, dass sowohl eine Diskursänderung wie auch ein breites, populäres Aufbegehren in weite Ferne gerückt sind. De facto fehlt es Blockupy aber nicht nur an einer populären Masse, sondern auch an organischen Intellektuellen sowie an einem attraktiven Außenbild, einer klaren Vision, einem Gegenentwurf oder mindestens einem Aushängeschild das proeuropäische reformistische Alternativen wie die eines Jürgen Habermas übertreffen.

Blockupy ist nach wie vor eine Praxis und ein Wunsch. Er kann zu Weilen mehrere Tausend Menschen mobilisieren, die Innenstädte großer Metropolen stundenweise lahmlegen und symbolische Zeichen setzen. Mehr als die Angst vor gebrochenen Fensterscheiben und beschmierten Wänden muss der Kapitalismus aber wohl zurzeit nicht haben.

Die deutsche „Zeit“ brachte es folgendermaßen auf den Punkt: „Misst man die Erfolge der Proteste also an den höchsten Ausschlägen der Aufmerksamkeitskurve, war Blockupy erfolgreich. Allerdings nur dank freundlicher Mithilfe ihrer Gegner, Polizei und Politik.“ In der Tat haben polizeiliche Willkür, Übergriffe und die Blockade von Demonstrationen für kurzzeitige mediale Aufregung gesorgt.

Die Polizei, dein unfreiwilliger Helfer

Die Äußerungen der Frankfurter Grünen und der CDU unterstrichen nochmals, dass Kapital und bürgerliche Parteien Hand in Hand gehen. Die Solidarität, vor allem der deutschen Linksparteien, sowohl in der Planung wie auch der Nachbereitung, war dabei sicherlich eine Unterstützung und ermöglichte die Übertragung in den politischen Mainstream bis hin zu Bevölkerungsschichten die sonst wohl nicht mit der Kritik der Protestierer an der europäischen Sparpolitik in Kontakt gekommen wären. Das Aufgreifen durch die Medien der von der herrschenden Politik provozierten Skandale rund um die Proteste waren ein weiterer Aspekt.

Mit dem Verlöschen des letzten Fernsehbildes stand die Bewegung jedoch wieder alleine da und es stieg die, schon vorher schwelgende, Kritik der Selbstbespaßung welche fleißig in mehreren internationalen Treffen reflektiert wurde. Nun stehen Mitte November neue Proteste an und so manch einer stellt sich wohl die Frage warum es nicht gelingen kann einen breiten Krisenprotest zu etablieren.

Typisch Blockupy: Anfang 30, gebildet, unorganisiert?

Fundamental scheinen für die Blockupy Bewegung weiterhin typische sozio-demographische Faktoren wie Alter, Grad der Ausbildung, politische Einstellung und Beschäftigungstypus der AktivistInnen zu spielen. Die Otto Brenner-Stiftung veröffentlichte hierzu eine empirische Studie unter dem Namen „Wer sind die 99% – wer sind die AktivistInnen und AnhängerInnen der Occupy – Proteste“ deren Resultate sich laut Oliver Nachtwey, einer der Forscher des Teams, auch auf die Proteste in Deutschland übertragen lassen.

Dazu kommt die abschreckende, wenn auch kurzfristig medialhilfreiche Wirkung von Polizeigewalt und Verfolgung durch die Justiz. Wer mit Anfang dreißig prekär beschäftigt ist und eine Familie zu versorgen hat wird sich nicht intensiv mit dem Aufbau irgendwelcher Alternativen zum Kapitalismus oder einer Analyse seiner Funktionsformen beschäftigen.

Insbesondere dann nicht, wenn es ihm, in Deutschland zumindest, im internationalen Vergleich relativ gut geht. Im Gegensatz zu anderen Themen, wie beispielsweise Gentrifizierung, scheint Kapitalismus keine greifbare Gefahr für die Nachbarschaft zu sein.

Für die Mobilisierung im Herbst spielen aber noch zwei weitere Faktoren eine bedeutende Rolle: die populäre Eventualisierung sowie die mangelnden Gemeinsamkeiten der sogenannten Multitude. Blockupy Frankfurt ist reizvoll. Wie oft kann man schon das Gebäude der EZB blockieren, eine Bankenmetropole mindestens kurzeitig lahmlegen und im Auge des Wirbelsturms „Capitalism kills“ sprühen?

Wo sind die Massen?

Aber wie reizvoll ist noch die Verhinderung eines Umzugs einer Bank der dies dann doch im Endeffekt relativ egal zu sein scheint in ein Gebäude was seit Monaten weitestgehend unbehelligt vor den Augen der Öffentlichkeit erbaut wird, dessen genaues Einweihungsdatum noch nicht eindeutig feststeht und deren Gäste bei der Einweihungsfeier sich die Proteste wohl nicht mal im Fernsehen aus Berlin, Paris oder London anschauen werden? Blockupy Frankfurt hat für einen Großteil an linken Eventhoppern einfach an Attraktivität verloren und daran wird der nicht heiß werden wollende Herbst wohl nichts ändern.

Dazu kommt, dass sich weder die Profi-AktivistInnen großer NGOs oder Gewerkschaften, noch ihre Mitglieder, geschweige denn von Kirchen oder anderen organisierten Großverbänden, dazu bewegen lassen auch nur öffentlich ihre Sympathie mit einem Bündnis aus Kapitalismuskritikern aus ganz Europa zu bekunden. Ohnehin ist das Verhältnis der radikalen Linken zur Gewerkschaften und anderen doch sehr bürgerlichen Organisatioren zurzeit angespannt.

Kleinere Gruppen haben weder das Geld noch die Zeit sich in hoher Frequenz durch Europa zu bewegen um an Treffen teilzunehmen. Teilweise fehlt es an Expertise und natürlich an der Mobilisationskraft. Ihre Stärke liegt in der Organisation von Treffen, Camps und beim Anstoßen von Debatten. Ohne die großen Verbände werden jedoch weder Massen erreicht noch mobilisiert und man kommt nicht daran vorbei sich mit fundamentaleren Fragen zu beschäftigen und neue Aktionsformen auszuprobieren.

Eine Win-Win Situation!

Genau dies kann aber zur Stärke werden. Der Zwang zur Selbstreflektion und das öffentliche Austesten von neuen Formen der Praxis bergen einen gewissen Überraschungseffekt den es zu zünden gilt. Die Aktionstage setzten nicht grundlos einen Schwerpunkt auf Diskussion und Vernetzung.

Die OrganisatiorInnen der Blockupy Proteste im November haben es noch nicht vermocht sich von dem was Gramsci als Bewegungskrieg bezeichnete hin zum Stellungskampf zu entwickeln. Es wird sicherlich ein Punkt sein wie dieser Sprung gelingen kann.

Alle historisch erfolgreichen Kampfverbände haben sich irgendwann im Laufe ihrer Entwicklung dazu durchgerungen sich feste Strukturen zu geben. In der radikalen Linken scheint dies ein immanenter Widerspruch zu sein den es zu überwinden gilt ohne dabei seine eigenen Grundsätze zu verraten.

Dabei gibt es gerade in Deutschland Bewegung in diese Richtung. Die Auflösung Avantis und die Aufforderung sich in der Interventionistischen Linken zu engagieren können hier als praktisches Vorbild gelten wie beides, radikale Grundsätze und Struktur, so zusammen schmelzen können, dass daraus Stärke gewonnen werden kann und Impulse entstehen.

Wie dringend diese Transition ist, weist ein Blick auf die radikale Rechte. Bei ihr ist nämlich gerade Gegenteiliges zu sehen. Nicht nur in Frankreich besteht mit dem FN eine staatstragende Alternative in den Startlöchern, auch in Deutschland wächst die euroskeptische AfD auf zweistellige Werte an.

Die Mobilisierungsfähigkeit hat dabei sicherlich nachgelassen, der Dresden Holocaustdenkmal ist wohl aus der Mobi-Agenda der europäischen Rechten endgültig gestrichen, das verhindert jedoch nicht, dass Ausweichmöglichkeiten gesucht werden und eine so empfundene steigende islamistische Gefahr die Möglichkeit bietet neue Kraft auf der Straße zu schöpfen.

Konkrete Erfolge bleiben aus

Ein ganz anderer Diskussionsschwerpunkt und Auftrag liegt in der Schaffung einer Internationalität. Das Logo Occupy, respektive Blockupy, reichte anfangs sicherlich als Marke zur massenfachen Mobilisierung. Die konkreten Erfolge blieben jedoch aus. Wir sind weit entfernt von einer europäischen Gegenhegemonie. Noch erschreckender ist jedoch, dass wir ebenfalls weit entfernt von einer europaweiten Koordination und Aufbaustruktur dieser sind.

Somit versprechen die Vorbereitungstreffen in Brüssel und Berlin bei denen internationale Gruppen aus ganz Europa teilnehmen, mindestens, dass der Ernst der Lage erkannt wurde und dass der Wille besteht diese koordiniert und strukturiert aufzubauen. Auch wenn nach Außen noch wenig durchdringt, so wecken die Bilder aus Neapel der Proteste gegen die neoliberale Krisenpolitik der EZB sowie vereinzelte Stimmen aus dem Organisationsbündnisses jedoch Hoffnung, dass diese Arbeit durchaus Früchte tragen wird.

50 Organisationen aus 15 verschiedenen Ländern nehmen an den Treffen teil, verlautete es in einem Interview einer griechischen Genossin im Neues Deutschland, die Stimmung sei gut und man komme voran.

Man kann nur gewinnen

Letztlich wird vom Aufzeigen von Vielfalt und Stärke jedoch auch ein Motivationsschub erwartet. Nichts wird mehr Druck auf andere, noch kritisch distanzierte, potentielle Partner haben als erfolgreiche Aktionen die nicht nur mediale Aufmerksamkeit schaffen sondern auch klare Statements postieren. Somit kann gerade die prognostizierte übersichtliche Zahl an TeilnehmerInnen nur die Möglichkeit des Gewinnes sein, denn entweder kommen mehr Menschen als erwartet, was als Erfolg der totgesagten Bewegung interpretiert werden kann, oder es wird mehr Raum geben sich auf die praktische Beantwortung fundamentaler Fragen zu konzentrieren. Beides wären wichtige Bausteine das eigentliche Event namens Verhinderung des EZB-Umzugs, der vorraussichtlich zu Beginn nächsten Jahres stattfinden wird, zum Startpunkt einer europäischen Gegengemeinschaft werden zu lassen.

26-09-2014

« Cette défaite porte les graines d’une victoire future »

Après une campagne qui aura duré deux ans, l’Ecosse a voté le 18 septembre pour ou contre l’indépendance – oui ou non. Et c’est le non qui l’a emporté. C’était donc une victoire pour l’establishment politique britannique et une défaite pour les forces de l’indépendance. Et en bons démocrates, les vaincus ont accepté le verdict des urnes.

Pourtant ceux qui s’attendaient à voir les partisans de l’indépendance abattus et qui espéraient que la question de l’indépendance serait réglée pour au moins une génération ont été vite déçus. Cette défaite porte les graines d’une victoire future, pour au moins trois raisons. D’abord, le déroulement de la campagne. La participation a été massive. Pas moins de 97% des électeurs potentiels se sont inscrits sur les listes électorales: 118.000 d’entre eux l’ont fait dans le mois précédant la fermeture des listes, le 2 septembre.

Ils font partie de ce qu’on appelait « le million manquant », ceux et celles qui ne votaient jamais et n’étaient souvent même pas inscrits. Cette fois-ci, ils ont voté : le taux de participation était de 84%. Il faut revenir à 1910 – avant le suffrage universel – pour trouver un taux supérieur. Beaucoup de ces nouveaux votants avaient été mobilisés et motivés par la campagne pour le oui, à travers le porte-à-porte, les discussions individuelles, les réunions publiques dans les salles de quartier, dans laquelle l’aile radicale de la campagne a joué un rôle très actif.

Un vote de classe

Deuxièmement, un examen du vote conduit à plusieurs conclusions. D’abord, il s’agit très clairement d’un vote de classe. Le scrutin a eu lieu dans 32 régions ou grandes villes. Le oui a été majoritaire dans quatre d’entre elles. Il s’agit de Glasgow, Dundee, et deux régions proches de Glasgow. Ce sont des régions sociologiquement ouvrières; ce sont les zones les plus défavorisées, avec les niveaux les plus élevés du chômage et de tous les indices de pauvreté. Ce sont aussi, historiquement et encore aujourd’hui, des bastions du mouvement ouvrier.

Les informations dont on dispose actuellement montrent en plus que partout le vote pour l’indépendance a été plus élevé dans les quartiers populaires. Ce sont aussi des zones qui ont été dominées depuis prés d’un siècle par le Parti travailliste bien que le Parti national écossais (SNP), qui dirige le gouvernement à Edimbourg, ait fait des avancées ces dernières années. En revanche, les régions qui ont été des bastions du SNP depuis les années 1970, avec des populations plus mixtes, ont toutes voté non.

Ensuite, un sondage publié le 20 septembre a donné une série d’indications qui montrent les limites de la victoire do non. D’abord, le oui a été majoritaire dans toutes les classes d’âge sauf les 18-24 (48%), les 55-64 (43%) et les plus de 65 ans (27%). Le vote pour le oui était de 71% parmi les 16-17 ans, 59% pour les 25-34, 52-53% entre 35 et 54.

On peut donc conclure que le résultat a été plombé par le vote des électeurs les plus âgés et que malgré la courte majorité pour le non chez les 18-24, le vote oui est globalement majoritaire parmi la population de moins de 55 ans. On peut respecter un tel résultat sur le plan arithmétique. Politiquement il est tout sauf définitif.

La jeunesse majoritairement indépendantiste

Ceci est confirmé par les motivations de ceux et celles qui ont vote oui et non. Pour les oui: 10% ont voté pour ne plus jamais avoir un gouvernement conservateur; 20% parce qu’ils pensaient que l’Ecosse indépendante aurait un meilleur avenir; 70% ont cité le principe que toutes les décisions concernant l’Ecosse devraient être prises en Ecosse.

Ce dernier pourcentage est peut-être le plus important du sondage. Ces 70% sont pour l’indépendance pour la plus fondamentale des raisons: la démocratie, car la question nationale est au fond une question politique, démocratique. Evidemment pas dans l’abstrait, car ceux qui ont voté oui ont très clairement exprimé leur opposition au néolibéralisme et à la guerre, pour la justice sociale et la redistribution des richesses.

Les chiffres correspondant pour le non sont aussi intéressants. 47% ont été motivé par les risques de l’indépendance. C’est le solde de ce que le responsables de la campagne du non ont apparemment appelé entre eux le «projet peur»: un vote pour l’indépendance mettrait en danger l’emploi, les retraites, les prix allaient augmenter, on ne serait pas admis dans l’Union européenne, les Anglais n’accepteraient pas l’union monétaire, le pétrole de la Mer du Nord sera bientôt épuisé. La plupart de ces craintes se seraient révélées soit sans fondement, soit exagérées si le oui avait gagné.

Mais elles étaient diffusées assidument par les partis unionistes, les média et les chefs d’entreprises. Certains patrons ont écrit à tous leurs salariés pour leur dire de voter non – une pratique qui a été justifiée par un député travailliste le soir des résultats. 20% ont voté non parce qu’ils croyaient à la promesse de davantage de pouvoirs pour le Parlement écossais. Les partis unionistes ont parlé d’un serment («vow») ; l’augmentation des pouvoirs serait sure et certaine. Malheureusement, les pouvoirs en question n’étaient jamais précisés, les trois partis unionistes (1) n’étant même pas d’accord entre eux.

Promesses d’Albion…

Et seulement 27% ont voté par attachement au Royaume-Uni. Ces chiffres confirment ce que tout le monde aurait dû déjà savoir: les motivations des partisans de l’indépendance sont plus solidement ancrées que celles des opposants.

La troisième raison pour douter de la solidité du verdict du 18 septembre se trouve dans ce qui se passe depuis. Car ce qui se passe est étonnant. Les gens affluent vers les partis indépendantistes, qui connaissent tous une vague d’adhésions. Le SNP a doublé ses effectifs en quatre jours, passant la barre des 50.000. Le Parti vert passe de 2.000 à 5.000 adhérents. Le Parti socialiste écossais (SSP) gagne 2.500 adhérents.

Quant à la Campagne pour une indépendance radicale (RIC), qui fédère les partis et courants de gauche et beaucoup de non-encartés, elle a reçu au moins 7.000 demandes d’inscription pour sa prochaine conférence en novembre. A titre de comparaison, ses deux conférences précédentes, en 2012 et 2013, ont réuni entre 900 et 1.000 participants, ce qui était déjà considéré comme un succès (2).

Les gens qui s’engagent aujourd’hui le font évidemment pour continuer le combat, parce que rien n’a été réglé. Pour se battre afin d’extraire le maximum de pouvoirs de Westminster. Pour remettre l’indépendance à l’ordre du jour le plus tôt possible. Le sondage déjà cité a aussi demandé aux gens combien de temps ce résultat tiendra. Parmi les partisans du oui 45% ont dit cinq ans, 16% dix ans.

Victoire à la Pyrrhus pour les unionistes

Ironiquement donc, les grands vainqueurs du scrutin sont les partis qui ont perdu. Et qui sera le grand perdant ? Il n’y a qu’un seul candidat. Les partis conservateurs et libéral-démocrate sont des quantités assez négligeables en Ecosse. Le grand perdant risque d’être le Parti travailliste. Dans la campagne du non (« Better Together »), il a joué le rôle central, notamment par l’intervention de l’ancien premier ministre Gordon Brown, celui qui a inventé le «serment» dans les 15 derniers jours de la campagne quand les partisans du non paniquaient devant la perspective que le oui passe.

Mais pour les travaillistes, leur victoire risque d’être à la Pyrrhus. Pour commencer, 37% des électeurs de ce parti farouchement unioniste ont voté pour l’indépendance. Et il semble bien, ce sera à confirmer, qu’il y a un processus inverse de ce qui se passe parmi les partis indépendantistes, que les gens commencent à quitter le parti. Dans la gauche du mouvement pour l’indépendance, il y a un fort rejet de Labour. Personne à gauche ne penserait à accuser les conservateurs d’avoir trahi, ce sont les ennemis de toujours.

Mais le Parti travailliste aura des comptes à rendre. Il y aura sans doute des changements dans sa direction; il est plus que douteux que cela suffise. L’électorat populaire a commencé à déserter le Parti travailliste avec l’expérience des gouvernements entre 1997 et 2010 et ceux à Edimbourg de 1999 à 2007. L’expérience du référendum peut accélérer et amplifier le processus.

Les travaillistes auront des comptes à rendre

Comment apprécier la situation aujourd’hui ? Si on la compare aux espoirs du 18 septembre, c’est une déception. Si on la compare à la situation au début de la campagne pour le référendum, c’est un énorme progrès. Pas tout à fait assez, mais énorme quand même. Comme nous l’avons vu, la victoire du non est passée grâce à des peurs faites de toutes pièces et des promesses dont on n’a pas encore vu la couleur. En 2012, Cameron pensait gagner par au moins 70-30. Erreur funeste, il a failli perdre.

Ensuite, nous avons assisté à une mobilisation et une politisation en profondeur de la société, qui a touché surtout ceux qui ne faisaient pas de politique, qui a éveillé les couches populaires. Gageons que ce génie n’est pas prêt à rentrer dans la bouteille. Par ailleurs, aucun secteur de la population n’a été épargné par ce mouvement.

Comme les citoyens de l’Union européenne résidant en Ecosse ont pu voter, nous avons vu, entre autres, les « Polonais pour l’indépendance ». Et aussi les Femmes pour l’indépendance, bien à gauche, les Asiatiques écossais pour l’indépendance et, last but not least, «les Ecossais anglais (sic) pour l’indépendance ». Il paraît d’ailleurs que la majorité de la communauté d’origine pakistanaise et environ un quart des Anglais vivant en Ecosse auraient voté oui.

Un nouveau référendum dans cinq ans?

Les forces indépendantistes affrontent le bras de fer avec Londres dans un bon rapport de forces. Alex Salmond a démissionné comme premier ministre et comme leader du SNP. Personne ne lui demandait de le faire, son bilan était plus que bon. Il l’a fait pour passer la main à celle qui est presque certaine de lui succéder, sa très capable adjointe, Nicola Sturgeon.

Dans sa première interview après l’annonce de sa candidature à la succession, elle a refusé d’exclure un nouveau référendum dans les cinq ans à venir si Londres n’accorde pas suffisamment de pouvoirs à l’Ecosse. Voilà la perfide Albion prévenu. Quant à Salmond, il ne prend pas sa retraite: il continuera à siéger au Parlement et il restera une force.

On espère que tout le monde hors de l’Ecosse l’aura maintenant compris: ce mouvement pour l’indépendance de l’Ecosse n’est pas basé sur un nationalisme étroit, n’est même pas nationaliste du tout pour une grande partie de ses participants. Il n’est pas anti-anglais, il est pour la démocratie, la justice sociale, pour une nouvelle société, contre la guerre. Il est majoritairement de gauche.

Ce caractère de gauche n’a rien d’automatique. Il est le résultat d’évolutions depuis 30 ans. D’abord, il y a eu un changement de direction au sein du SNP dans les années 80-90 avec l’arrivée d’une équipe, personnifiée par Salmond, devenu leader en 1990, qui voulait dépasser le Parti travailliste sur sa gauche et gagner ses électeurs à la cause indépendantiste.

Il faut dire que le SNP a été considérablement aidé par l’évolution du New Labour blairiste. Ensuite, la gauche radicale en Ecosse a réussi dans les années 80-90 à dépasser un discours idéologique stérile qui expliquait qu’il fallait être contre l’indépendance pour ne pas diviser la classe ouvrière britannique. Elle a commencée à soutenir l’indépendance en lui donnant un contenu socialiste.

Cette évolution était décisive, parce qu’il y a une place à occuper à gauche du SNP. Elle a été occupée entre 1999 et 2007 par le Scottish Socialist Party (SSP), avant la crise qui a frappé ce parti et dont il semble aujourd’hui se remettre. Mais cet espace existe encore et il a été occupé pendant la campagne par la RIC, le SSP, les Verts et par des mouvements comme Femmes pour l’indépendance.

De nouveaux espaces à gauche

Cette gauche radicale a un rôle important à jouer. Car si le SNP est bien à gauche du Labour, il reste un parti de centre-gauche, social-démocrate. Ce qui n’est pas, dans la situation actuelle, la pire des choses. Cela a rendu possible que les Verts et le SSP participe à la campagne « officielle » pour le oui («Yes Scotland»), dirigée par le SSP, tout en participant à la RIC.

Le SNP est relativement progressiste sur le plan social, mais il ne conteste pas le capitalisme, ni en Ecosse ni au niveau international. Au début de la campagne, Salmond a donné quelques gages – par exemple en proposant de garder la Reine comme chef d’Etat et en abandonnant l’opposition de toujours du SNP à l’OTAN. Cette dernière décision a été prise par une courte majorité au congrès du SNP. Elle a coûté la démission du parti de deux de ses députés; un troisième vient de les rejoindre en expliquant qu’il avait attendu la fin de la campagne.

Aujourd’hui, certains de ceux qui rentrent au SNP le font avec l’intention de le faire évoluer à gauche. On peut leur souhaiter bonne chance, il y a déjà une gauche dans le SNP. Mais il semble plus important aujourd’hui de créer une force politique à gauche du SNP, une force anticapitaliste et indépendantiste, une gauche radicale qui se bat pour la république et pour le socialisme.

Les éléments de cette gauche existent déjà et ils ont beaucoup contribué à la campagne pour le oui. Aujourd’hui, il s’agit de les réunir, de les structurer pour affronter les nouveaux défis. Suite au référendum, l’audience pour les idées de cette gauche radicale s’est considérablement élargie. C’est une occasion à saisir des deux mains.

(1) Il s’agit du Parti conservateur, du Parti libéral-démocrate et du Parti travailliste. Les deux premiers forment le gouvernement de coalition à Londres. Les trois partis sont dans l’opposition au gouvernement SNP à Edimbourg.

(2) Ces chiffres sont approximatifs. Ils étaient aussi exacts que possible quand cet article a été écrit, ils sont susceptibles d’être rapidement dépassés. C’est un signe des temps en Ecosse.

23-09-2014

Antifa im Aufbruch

Die Auflösung der Antifaschistischen Linken Berlin (ALB) knapp ein halbes Jahr nach dem „Antifa in der Krise“ Kongress lässt aufhorchen. Das jahrelange Mantra des „Antifa heißt Angriff“ wird in Frage gestellt. Trotz der Erfolge gegen den größten Naziaufmarsch Europas, dem öffentlichen Aufsehen durch den NSU-Prozess und steigendes Engagement gegen die Proteste gegen Flüchtlingsunterkünfte bleiben viele Fragen offen. Die Antifa widerlegt somit ihre Unbelehrbarkeit und setzt ein Zeichen an dem sich andere linken Gruppen ein Beispiel nehmen können.

Opfer ihres eigenen Erfolgs

Die Entwicklung der Proteste gegen den größten Naziaufmarsch Europas der jedes Jahr im Februar stattfand ist symptomatisch für die Entwicklung antifaschistischen Protestes. Spätestens mit dem erstmaligen Erfolg der Blockaden im Jahr 2010 entwickelte sich das Bündnis von einer regionalen zu einer bundesweiten Struktur der es nebst der Mobilisierung in andere Länder auch gelungen ist Brücken bis ins bürgerliche Spektrum zu schlagen.

Immer mehr Menschen beteiligten sich an den Blockaden, immer weniger Rechtsextreme nahmen am Aufmarsch teil, die Kritik am städtischen Gedenken an die Bombardierung Dresdens stieg und immer stärker wuchs die Unterstützung des radikalen Handelns auch durch Kirchen, Parteien und Gewerkschaften. Im Jahr 2014 wurden somit sogleich zwei Kapitel beendet und mit der Absage der Nazis weiter in Dresden demonstrieren zu wollen löst sich auch ein der zusammengeschlossene bundesweite Widerstand auf.

Der Fokus wandte sich und zeigt auf die Vielfalt von antifaschistischer Arbeit hin. Der Prozess gegen die NSU Attentäter und ihr Unterstützernetzwerk wird immer mehr zu einer öffentlichen Abrechnung mit dem Schulterschluss zwischen „Mob und Elite“. Es ist mittlerweile Konsens, dass sich die Mordserie kaum ohne staatliche Mittäterschaft, mindestens aber ohne ihr Wissen, hätte entwickeln können. Die Fortsetzung dieses Schulterschlusses scheint somit vorerst undenkbar zu sein und politisch ungewollt.

Zwar wird immer noch antifaschistischer Protest kriminalisiert und diffamiert, die Extremismus- Klausel ist hier nur ein Beispiel, doch die Expertise und Methoden linksradikaler Gruppen verschieben sich und sind längst anschlussfähig geworden. Distanzierungen wie nach den Protesten in Heiligendamm scheinen gegenwärtig undenkbar und regionale Bündnisse wie bei der Unterstützung und des Schutzes von Flüchtlingsheimen gegen rechten Protest bestätigen die Arbeit der letzten Jahre. Die Auflösung einer der größten und aktivsten Antifagruppen scheint somit irgendwie logisch, dennoch lohnt sich ein genauerer Blick auf ihre Beweggründe.

Keine Antworten auf neue Herausforderungen

Zuerst sollten die letztjährigen Erfolge nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Arbeit oft an den Händen einiger Weniger hängen blieb. Das Netzwerk vernetzte sich zwar besser, vergrößerte sich jedoch nicht verhältnismäßig zu den neuen Herausforderungen. Der aufgestaute Unmut, die jahrelang schwelenden Theoriediskussionen und die Ratlosigkeit vor aktuellen brisanten Fragen durchbrachen den befriedenden Konsens über die Methode und stellten diese letztlich in Frage.

So ist die Situation der Angriffe auf Asylbewerberheime zwar nicht zu vergleichen mit jenen der 90er Jahre aber dennoch alarmierend. Der Kampf gegen die NPD, so erfolgreich er ist, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass neue Bündnisse am rechten Rand auftauchen, so beispielsweise Allianzen zwischen rechtsextremen Hooligans und Kameradschaften die versuchen im Kampf gegen Islamismus gesellschaftliche Anschlussfähigkeit zu finden. Das starke Abschneiden der AfD bei den Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen sollte ein weiteres Alarmzeichen sein.

Islamophobie und Antisemitismus wie sie die Friedrich-Ebert Stiftung jedes Jahr einem Großteil der deutschen Bevölkerung attestiert äußert sich somit erstmals in Deutschland wieder in konkreten Wahlerfolgen und verbindet sich mit Euroskeptizismus. Die Gentrifizierung weiter Teile der Bundesrepublik ist in vollem Gange, Widerstand dagegen artikuliert sich. Er zeigt jedoch auch seine Ohnmacht.

Europaweit sieht die Situation noch dramatischer aus. Knapp ein Drittel der etwa 400 TeilnehmerInnen am Kongress in Berlin kamen aus dem Ausland, aus Frankreich, Ungarn, Polen oder Griechenland. Aus Ländern also wo die radikale Rechte Machtoptionen hat, an der Regierung beteiligt ist oder weite Teile des öffentlichen Lebens bestimmt. Die Hoffnung der radikalen Linken hingegen sich auf SYRIZA zu verlassen scheint im Vergleich hierzu wie dem Festhalten am letzten Faden des Glücks.

Fakt ist, vielerorts wurden Felder nicht besetzt, zu spät erkannt und Energie verbrannt. Die Diskussion über die „Farbe der Regenjacke“, wie es im Auflösungsschreiben der ALB heißt, illustriert ein Problem der gesamten Linken. Es wurde sich viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt und andere Aufgaben vernachlässigt. So heißt Antifa Arbeit beispielweise auch Theorie Arbeit und dieses Versäumnis kann nicht mehr geleugnet werden.

Bitte gehen sie zurück auf START!

Wer in Krisenzeiten keine Antwort auf die Fragen breiter Teile der Bevölkerung geben kann muss sich selbst an der Nase fassen. Entschuldigungen die letzten Jahre mit anderen wichtigen Themen verbracht zu haben mögen nachvollziehbar sein. Der konkrete Widerstand auf der Straße, im Kiez, die Mitarbeit am Aufbau parteipolitischer Alternativen ist wichtig, ja sogar immanent schafft er nicht nur Emotionsräume sondern auch Experimentierfelder.

Die Aktion hat vielerorts Gewalträume zurückgedrängt, den rechtes Gedankengut jedoch nicht. Denn wenn es an einem gesamtgesellschaftlichen Gegenentwurf fehlt, dann brauch es nicht zu wundern, wenn Menschen ihren Unmut dort äußern wo einfache Antworten gegeben werden.

Die Umbenennung der Antifa Frankfurt zu „Theorie und Praxis“ ist ein erster Schritt und die Proteste gegen den Umzug der EZB vom 20- 23. November in Frankfurt am Main kommen somit mehr als gelegen. Die Ankündigung des internationalen Organisationsteams inhaltliche Diskussionen „zur Entwicklung in Europa und Alternativen zur herrschenden Politik (…) die in den vergangenen Jahren zu kurz gekommen sind“ nachzuholen klingen vielversprechend.

Somit könnte gerade das wahr werden, was vor ein paar Jahren den meisten Linken noch undenkbar erschien: ein Lernprozess des antifaschistischen Blocks und die Vorbildrolle für andere Zusammenschlüsse.

12-09-2014

Ecosse: Tout est possible, mais rien n’est encore sûr

Huit jours avant le référendum sur l’indépendance de l’Ecosse, les dirigeants des trois partis de l’establishment politique britannique ont suspendu pour une journée leurs joutes oratoires au Parlement de Westminster. Le premier ministre conservateur David Cameron, son adjoint libéral-démocrate Nick Clegg et le dirigeant de l’opposition travailliste Ed Miliband se sont envolés pour l’Ecosse, pour essayer de convaincre les électeurs de ne pas voter pour l’indépendance.

On peut penser que c’était un peu dérisoire, on peut s’interroger sur l’efficacité du geste, qui peut même avoir l’effet contraire de ce qui était souhaité. En revanche, il est clair qu’il s’agissait d’un symptôme du vent de panique qui souffle sur le monde politique britannique, ainsi que sur les milieux patronaux et financiers, en cette fin de campagne.

Panique dans chez les patrons et la finance

Samedi dernier, un sondage donnait le « oui » à l’indépendance à 51% et le « non » à 49%. Depuis deux ans que la campagne dure, c’est le premier et pour l’instant le seul sondage qui donne le « oui » majoritaire. Mais les autres montrent un resserrement de l’écart – 48-52, 47-53… Tout d’un coup tout le monde, les pour et les contre, commencent à se rendre compte qu’une victoire du « oui » est réellement possible.

A vrai dire, le choc est beaucoup plus grand pour les partisans de l’Union. Ceux-ci ont commencé la campagne avec un rapport de 2 à 1 pour le « non ». Et en voyant l’écart se réduire ces derniers mois, ils ont continué à croire qu’ils le remporteraient quand même.

Les partisans du « oui » sont moins surpris. Car eux savent par leur expérience quotidienne qu’il se passe quelque chose, un débat qui pénètre les profondeurs de la société, une politisation de masse. Ceux d’en bas, ceux qui ne s’occupent pas habituellement de la politique, qui s’en méfient, qui ne votent pas, sont entrés dans le jeu, se sont saisis de la campagne. Tout le monde le constate.

Un débat qui remue les profondeurs populaires

Même Mure Dickie, correspondant en Ecosse du Financial Times note sobrement : « le soutien croissant pour l’indépendance au fur et à mesure qu’on s’approche du référendum découle de l’évolution de la campagne pour le « oui » des nationalistes traditionnels vers un mouvement large de groupes dans les communautés ». Par « communauté » en Ecosse, on veut dire simplement là où vivent les gens, dans les quartiers populaires, dans ces grandes cités à la périphérie d’Edimbourg, Glasgow, Dundee, Aberdeen, dans les petites et moyennes villes, dans les villages.

Et M. Dickie a raison. La campagne pour le « oui » est sortie des cercles politiques habituels. Les militants ont fait du porte-à-porte, organisé des réunions petites – et de moins en moins petites – dans les cités, dans les villes, dans les villages. L’explosion du débat, la politisation, ne sont pas simplement des phénomènes spontanés, ils sont les fruits d’un travail de fourmis depuis deux ans. Par les militants de la gauche radicale bien sûr, mais beaucoup plus largement que cela.

La campagne pour le « non » – une alliance des branches écossaises des trois partis britanniques – a beaucoup insisté sur les « dangers » de l’indépendance, prédisant que si on votait « oui », tout serait menacé: l’emploi, le niveau de vie, les services sociaux, les retraites et ainsi de suite. Ils ont fait trop, et trop tôt et beaucoup de gens en sont venus à considérer qu’on les prenait pour des imbéciles, des incapables de gérer leurs propres affaires, et qu’on faisait du bluff.

La campagne pour le « oui », surtout dans la dernière période, a mis l’accent fermement non sur une indépendance abstraite mais sur quelle indépendance. Dans un débat avec le leader de la campagne du « non , l’ancien Ministre des Finances Alistair Darling, le dirigeant du SNP et premier ministre de l’Ecosse, Alex Salmond, a concentré son discours sur la défense de la sécurité sociale, sur l’emploi, sur la justice sociale, sur l’abandon des armes nucléaires et la fermeture de la base nucléaire de Faslane. Par ailleurs il s’est fait un plaisir de détailler la longue liste de capitulations du Parti travailliste, insistant sur les dangers de maintien de l’Union : austérité, privatisation rampante des services de santé et maintenant de l’éducation.

Les espoirs du Yes, les menaces du No

Salmond n’est bien sûr pas un révolutionnaire mais ressemble plutôt à un social démocrate de la vieille école, tout à fait respectueux du marché et des contraintes internationales mais pour un Etat social et une certaine redistribution des richesses. Il a réussi à maintenir ce discours et même une certain pratique comme premier ministre de l’Ecosse sous le statut d’autonomie, en expliquant qu’il n’avait pas tous les pouvoirs. C’est quand il les aura, s’il les a un jour, qu’on verra plus clairement les contradictions de sa politique.

A la base de la campagne et notamment dans les couches populaires et parmi les jeunes, le discours est plus radical, on parle de la réorganisation de la société, on parle du socialisme, on lie l’indépendance à un changement radical et on débat de tout. Et on n’est pas forcément nationaliste. Il y a 15 ans, seuls le militants de la gauche radicale partisans de l’indépendance disaient qu’ils n’étaient pas nationalistes, mais internationalistes. Aujourd’hui on l’entend beaucoup plus largement dans la campagne pour le « oui ».

Une participation en hausse

Il est impossible de dire aujourd’hui que la victoire du « oui » soit certaine, mais elle est possible. Cela dépend de la mobilisation de ses partisans d’ici jeudi prochain et aussi de la capacité des moins convaincus à résister au barrage de propagande dans les média, aux déclarations de patrons, aux menaces de délocalisations si le « oui » passe, la livre qui chute contre le dollar, etc.

Côté positif, le débat et la politisation ont conduit à des files d’attente pour s’inscrire sur les listes électorales. On parle d’un taux de participation de jusqu’à 80%. A titre de comparaison, le taux de participation aux dernières législatives écossaises étaient de… 50%. Si on vote à 70 ou 80%, cela favorisera le « oui », surtout si ce sont les quartiers populaires qui votent en masse. Depuis toujours, les sondages ont montré que ce sont les couches populaires et les jeunes qui sont les plus favorables à l’indépendance. Et jusqu’ici, lors les élections, ce sont précisément eux qui votent le moins…

Derrière les chiffres globaux des sondages se cachent des différences importantes dans les classes d’âge. En éliminant les indécis, l’indépendance est majoritaire parmi les moins de 60 ans, avec 56% pour les moins de 25 ans. Parmi les plus de 60 ans, seulement 29% sont pour l’indépendance.

Nous y reviendrons après le 18 septembre, sur les résultats et les perspectives.